9日に投開票が行われる宮崎県議会議員選挙。

今回の選挙戦では、立候補者の数などが多いことも注目ポイントです。

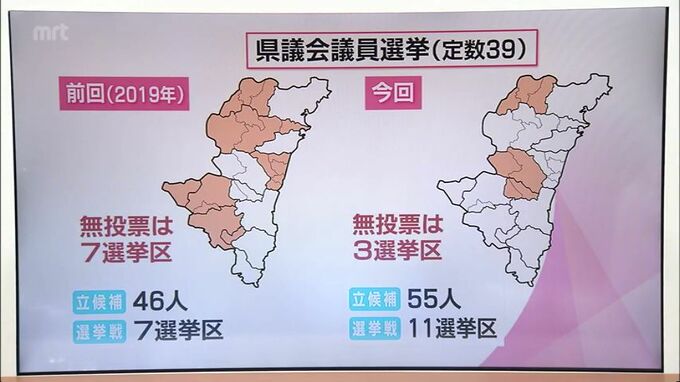

県議選は、14の選挙区があり定数はあわせて39となっています。

前回、2019年は、立候補者の数が過去最少の46人、選挙区の半分の7選挙区が無投票でした。

今回は、55人が立候補し、11選挙区で選挙戦となっていて立候補者の数などは現在の定数となった2011年以降、最多となっています。

地方議員はなり手不足と言われるなか、なぜ候補者の数が増えたのでしょうか、その背景を探りました。

年俸762万円、労働日数38日、兼業あり「おいしい仕事」?

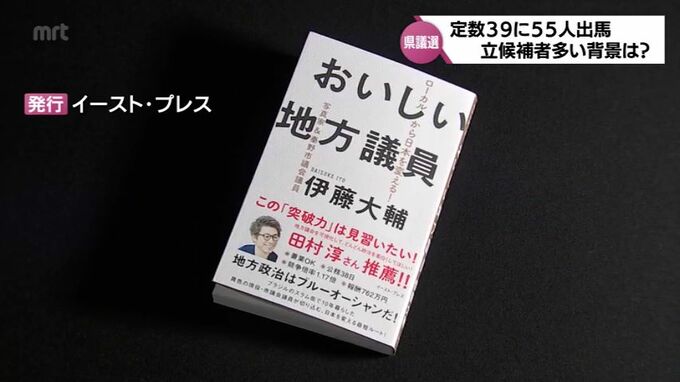

おととし、地方議会をテーマにしたある一冊の本が出版されました。

タイトルは、「おいしい地方議員」。

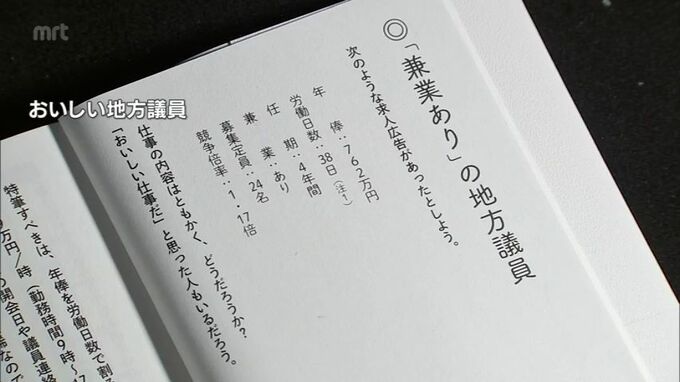

「次のような求人広告があったとしよう、年俸762万円、労働日数38日、兼業あり、仕事の内容はともかく、どうだろうか?『おいしい仕事だ』と思った人もいるだろう」(伊藤大輔 著「おいしい地方議員」より)

この本を書いたのは、伊藤大輔さん。神奈川県秦野市の現役市議会議員です。

(「おいしい地方議員」の著者 伊藤大輔 秦野市議会議員)

「(本を書いた)思いは結構単純で、純粋に立候補する人が少ないと、政治家というのは何も別に特別な人がやることではなくて、どんどん普通の人がまずは立候補するということが、投票率の向上にもつながっていく。そういうメッセージです」

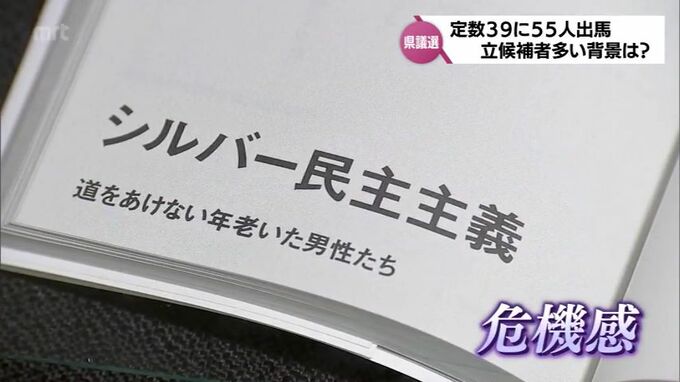

「シルバー民主主義」と呼ばれる高齢者に偏った政治のあり方に危機感を募らせている伊藤さん。

著書では、議員の待遇や立候補の方法などを分かりやすく説明し、現役世代の政治参加を呼びかけています。

「ライバルの平均年齢は66.2歳と高齢で、あなたが若いというだけで差別化が図れる、地方政治は完全なブルーオーシャン(競争のない未開拓地)だと言える」(伊藤大輔 著「おいしい地方議員」より)

(「おいしい地方議員」の著者 伊藤大輔 秦野市議会議員)

「この700万円でも『俺、やっていいよ』という人は、多分いっぱいいらっしゃると思います。そういった方にどんどん流れ込むように地方議会に来てもらうっていうことが、日本のボトムアップで変えていくってことにつながっていくのではないかなと思っています」