ユネスコの無形文化遺産に登録された長野県佐久市の民俗芸能「跡部(あとべ)の踊り念仏」がきのう(2日)披露されました。

跡部の踊り念仏の保存会が年に1度、舞を披露する定例会。

舞台となる西方寺(さいほうじ)には県内外から180人が詰めかけました。

にわかに脚光を浴びているのは去年(2022年)11月にユネスコの無形文化遺産に登録されたことがきっかけです。

■保存会の会員「いろいろ知っていくうちにやっぱり歴史があって、皆さんが守ってきたというか継いで来た力を感じますよね」

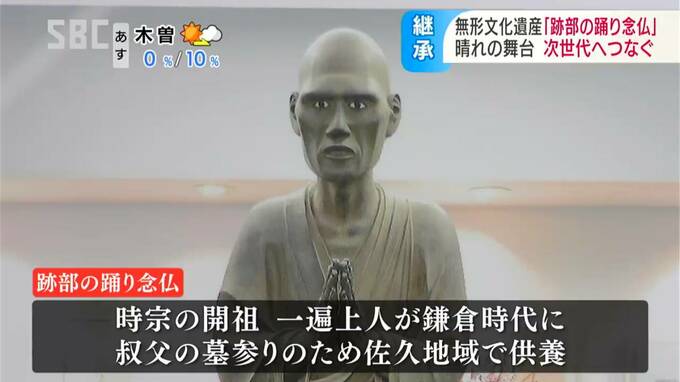

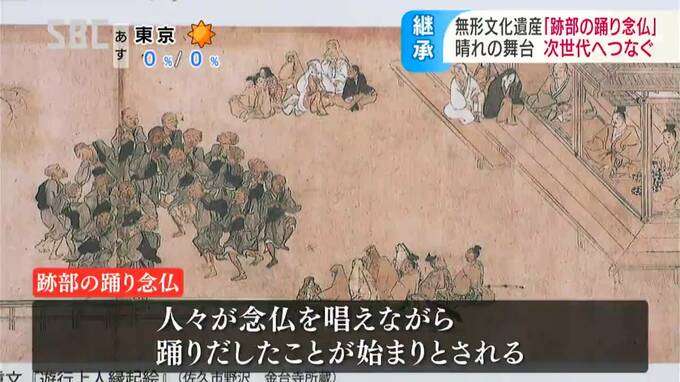

跡部の踊り念仏は時宗の開祖、一遍上人が鎌倉時代に叔父の墓参りのため佐久地域を訪れたところ、人々が念仏を唱えながら踊りだしたことが始まりといわれています。

■保存会・伴野則行会長「貧しい生活ですから、みんなが人が集まってわいわいさわぐようなことが楽しかったということでしょうね。それがずっと継続しているんですね、その楽しさがね」

いよいよ始まった伝統の舞。

死後、極楽に生まれることを願い念仏を唱える前半と、現生に生まれ変わって苦しむ人を救うため、鉦(かね)を叩きながら舞う後半とに分かれます。

1966年に保存会が設立されて以降は、県外へ公演に出向いたり地元の小中学校で体験の場を設けたりして伝統を伝えてきました。

しかし、高齢化により会員数は年々減少。

次世代への継承が課題になる中、新たなメンバーも加わりました。

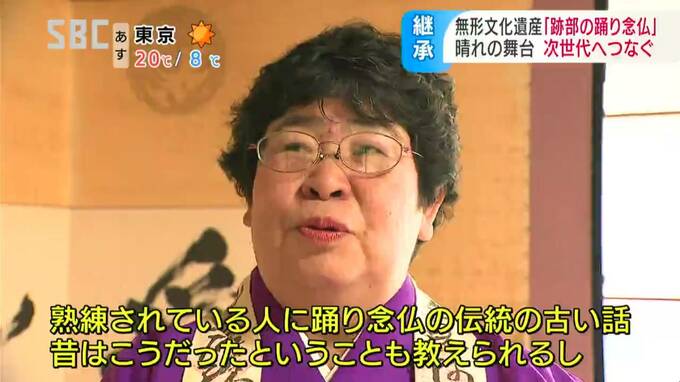

廣岡郁代(ひろおか・いくよ)さん62歳。

義理の母が保存会の一員で、以前は誘いを断っていましたが、子育てや仕事が一区切りしたこともあり、去年入会しました。

■廣岡さん「入ればなんとかなる部活みたいなもの。年代の幅が広いので、熟練されている人から踊り念仏の伝統の古い話、昔はこうだったああだったということも教えられるし、井戸端会議じゃないけど、いろんな話をしながらやるっていうのは村も発展するし、踊り念仏も発展するし、とてもいいことをやっているんじゃないかなと思います」

鎌倉時代から伝わる、舞う喜びと地域のつながり。

伝統を守り、後世につないでいきます。