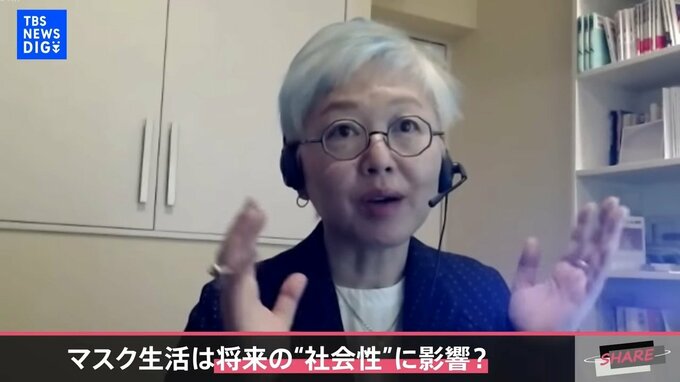

顔のインプットが足りない?コロナ禍の3年間は“顔のない世界”

イギリスで行われた研究(※2)によると、人間は平均で約5000人の顔を識別できるという。しかし、今の子どもたちは、親しい人を除いたほとんどの人の顔をマスク姿で見続けてきた。そのため、識別する能力自体はあっても、平均の数には達しない可能性があると、山口さんは危機感を示す。

ーー顔を識別するというのは、本来どういうものなんですか?

「人間は、生まれてから約30年間、たくさんの顔を見て、頭にインプットし続けます。親しい人だけでなく、その背景にあるたくさんの顔を見ていることが必要なんです。自分では気づいてないかもしれませんが、道ですれ違ってる人、歯医者さんの受付ですとか、いろんなところで、いろいろな人たちの顔がインプットされていて、それがいつの間にか顔の学習になっているわけなんです。

ところが、コロナ禍ではマスクで下半分が隠され、背景にあるべきたくさんの顔が“ない”状態が続きました。小、中、高校生たちは、本来はクラスメイトにたくさん会って、ノーマスクで、それぞれの顔の違いを頭の中にインプットしていくことが重要です。ところが、その経験がすっぽり3年間なくなっているわけです」

ーー顔のインプットが少ないと、何が困るのでしょうか?

「たくさんの顔を見て、インプットする中で、これは美しいとか、自分の好みだ、などを学習していくことになります。

例えば、日本で生活していると、外国人の顔を区別しにくいという感覚があると思います。でも、海外で暮らしてみると、最初のうちはわからなくても、一緒に生活していくうちに、それぞれの区別ができていくようになっていくものです。これが顔の学習の効果です。つまり、背景にあるたくさんの顔を、頭の中にデータベースとして入れて、区別できるようになっていくのです。

そういう細かい差異への印象が、マスクばかりの世界だと作りづらいのです。

また、人間関係にも変化が起きるのではないかと思います。私たち大人世代では、たくさんの人に囲まれて、クラスメイトがいて、その後の同窓会でばったり会って、楽しいねってなりますよね。でも、今の学生たちは、友達、クラスメイトとの関係がマスク姿だけで、クラス全体の印象が覚えられないまま卒業になってしまいます。

背景にたくさんの顔があるということが、私達にとって必要な世界なのに、それがなかったわけです。子どもたちは違う感覚の世界にいるかもしれないということを考えてあげる必要があると思います」