太平洋戦争で敵の爆撃機を撃ち落とすために陸軍が各地に設置した「高射砲(こうしゃほう)」。

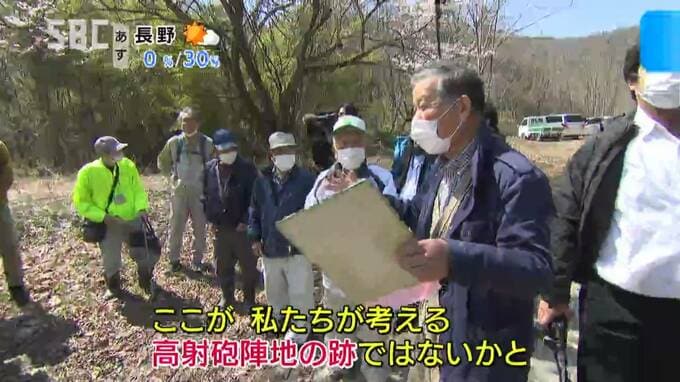

その設置計画について研究しているグループが、きょう(30日)長野市で現地調査を行いました。

■研究グループ「ここが私どもが今考える高射砲陣地のあとではないかと」

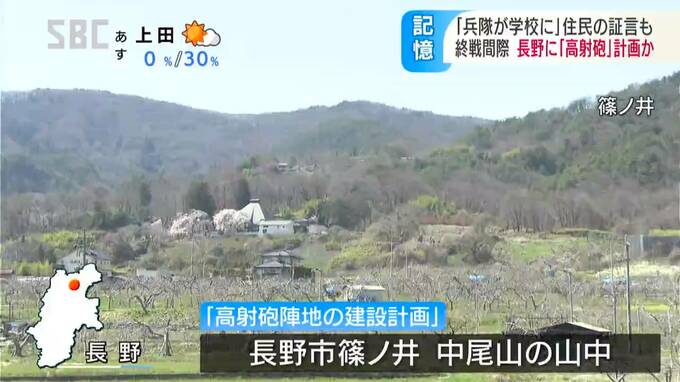

グループが高射砲を設置する場所=「高射砲陣地」建設の計画があったと見ているのは、長野市篠ノ井の中尾山(なかおやま)の広場です。

高射砲は爆撃機を地上から攻撃する兵器で、旧日本軍の陸軍が各地に高射砲陣地を設置し、空襲などに備えました。

きょうは研究者や地元の住民など25人が参加し、高射砲陣地を計画したとされる広場を視察しました。

山の中にある広場は木に囲まれ、上空から見つけにくいという利点があります。

長野市の松代大本営や安茂里(あもり)の旧海軍の地下ごうの研究に取り組んでいる土屋光男(つちや・みつお)さんは、菅平(すがだいら)方面を始めとするここからの眺望も、重要なポイントだと指摘します。

■土屋さん「この地点から松代も長野もしっかり見えるし、菅平もね。長野空襲では菅平上空から米軍機が急降下してきたということですから」

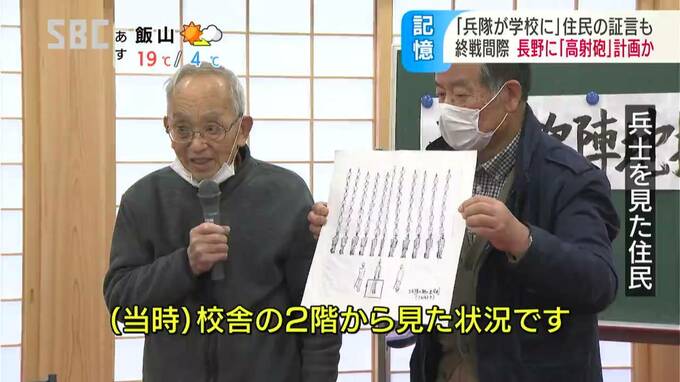

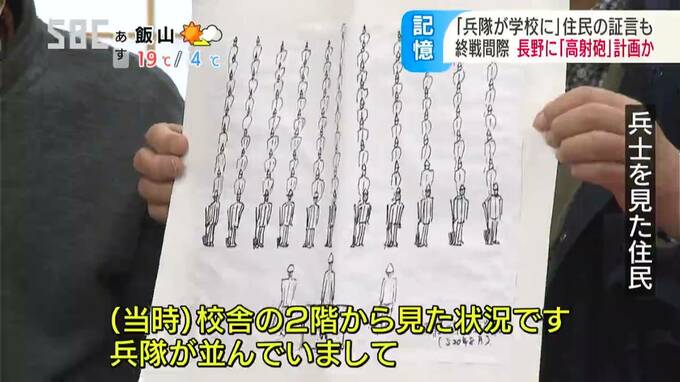

調査の前に行われた集会では、終戦間近の1945年=昭和20年7月ごろ、近くにあった共和国民学校におよそ300人の陸軍の兵士が駐留していたのを見たと地元の住民が証言しました。

(住民)「毎日、10人から20人近くの兵隊さんが鞄を背負って、歩いているのを見ました」

土屋さんは、陸軍の駐留は高射砲陣地の建設も目的のひとつだったと考えています。

太平洋戦争末期の旧日本軍の記録はほとんど残っておらず、グループでは今後も証言や資料を募る活動を続け、解明を進めたいとしています。