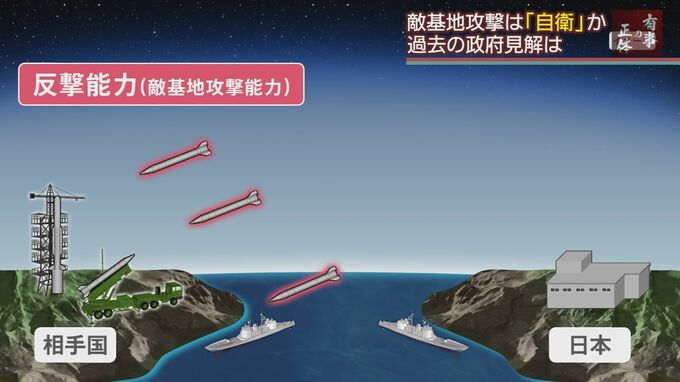

政府が保有すると決定した敵基地攻撃能力、いわゆる「反撃能力」に当たる兵器は、アメリカから購入するトマホークと呼ばれる巡行ミサイルや、今後日本が開発する、射程距離およそ1000キロとされるミサイルが想定されています。周辺国にも届くため、これまで日本が持っていたミサイル兵器とは大きく意味合いが異なるものです。こうした中、沖縄と日本の安全保障を考えるシンポジウムが先月東京で行われました。

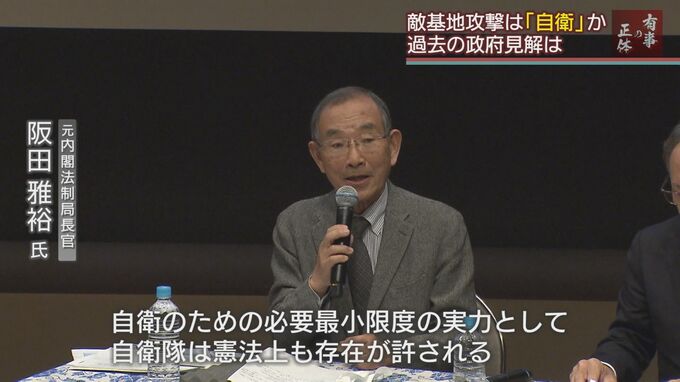

元内閣法制局長官 阪田雅裕さん「他国に対して脅威を与えない。そういう存在であるから、軍隊ではないのだと。自衛のための必要最小限度の実力として、自衛隊は憲法上も存在が許される」

憲法と自衛隊の関係について語ったのは、イラク戦争後の自衛隊の海外派遣などをめぐり、憲法上の問題がないかをチェックしてきた、元内閣法制局長官、阪田雅裕さん。

岸田政権による、いわゆる ”反撃能力 ”、敵基地攻撃能力 の保有決定に疑問を示しています。

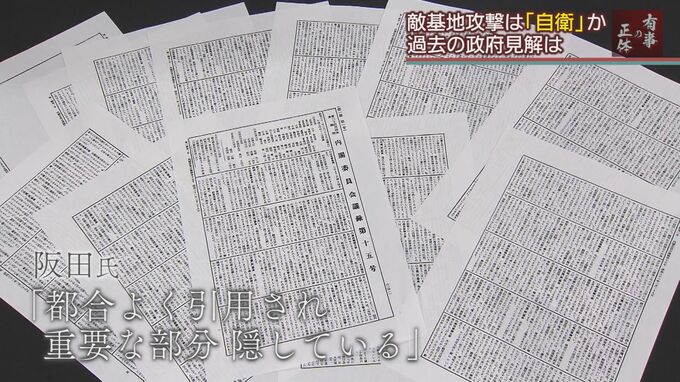

政府は1956年の国会答弁を根拠に、敵基地攻撃は従来から認められてきたとしています。しかし阪田さんは、岸田政権の説明は、過去の答弁の都合のいい部分だけを根拠にしているうえ、真逆の意味になる重要な部分を隠していると訴えています。

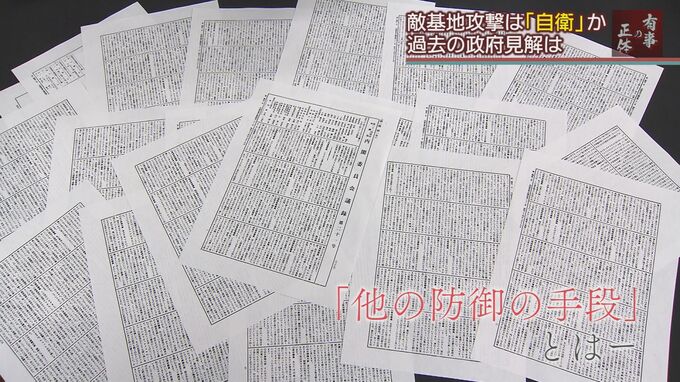

元内閣法制局長官 阪田さん「『たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれる』、この一点をもって、『憲法上も(敵基地攻撃能力を)持てるとしてきた』と(政府は)言っているのですが、その後を見ていただくとわかりますけれど、『他に防御の手段があるにもかかわらず、侵略国の領域内で基地を叩くことが防御用便宜であるというだけの場合を予想し、そういう場合に安易にその基地を攻撃するのは自衛の範囲には入らないだろう』と」

1950年代の国会。自衛隊が、アメリカから供与されるミサイルを持つことになったのをきっかけに、憲法のもとで可能な自衛の範囲について激しい議論が交わされました。

1956年の政府見解では、「他に手段がないと認められる限り、敵のミサイル基地をたたくことは可能」としていますが、その後半では「他に防御の手段があるのに敵基地を攻撃することは自衛の範囲には入らない」と答えているのです。

「他の防御の手段」についても説明されています。

元内閣法制局長官 阪田さん「『国連の援助もなしまた安保条約もないというような、他全く援助の手段がない、そういう場合』の理屈として言っただけである『しかしこのような事態は、こんにちにおいては現実の問題として起こり難いのでありまして、こういう仮定の事態を想定して、その危険があるからといって平生から他国を攻撃するような攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない』というふうに明言されています」

反撃は、日米安保体制や国連の支援もない、孤立した状態において認められるという、例え話として語られていました。当時の政府はそれだけ、憲法 9条が認める自衛の範囲を厳格に解釈していました。

そうした場合に、「日本が武力攻撃を受けて初めて防衛力を行使する」のが、従来の専守防衛。しかし今後は、攻撃の兆候があると判断すれば、先に、相手国にミサイルを撃ち込むことが可能になります。また、同盟国の危機に対処する集団的自衛権としての敵基地攻撃も否定しておらず、日本の安全保障は今後大きく変わります。

岸田総理「これは、日本国憲法、国際法、国内法の範囲内での対応であることは言うまでもありません。専守防衛の堅持、平和国家としての日本の歩みは今後とも不変です」

日本の "専守防衛 " は変わらないとする政府。阪田さんの見方は全く異なります。

元内閣法制局長官 阪田さん「今の9条の枠内でこれ(敵基地攻撃能力の行使・保有)が可能であるということの説明というのは非常に難しいと思います。憲法問題であるにも関わらず憲法問題ではないと強弁することによって、9条の核心部分を崩したということなんだと思います。その結果として憲法9条というのはほとんど規範性がない。(何が許され・許されないかを示していない)」

安保政策の大転換は、過去の憲法解釈と真逆の方向を向いています。

にも関わらず、憲法の範囲内だとする解釈を通すことによって、憲法を傍に置く政府の姿勢そのものに、法治主義の根幹に関わる問題があると、阪田さんは強く批判します。

元内閣法制局長官 阪田さん「なお『平和主義だ』と言うとすればですね、ただ『戦争する時にはちゃんと戦時国際法を守ってやる』という程度の、普通の国と同じようなルールでしかない平和主義だということになります」

シンポジウムでは玉城知事も、憲法の観点から反撃能力に異を唱え、南西諸島への配備に反対を明言しました。

玉城知事「安保関連 3文書の内容、もう一度皆さんで考えてみてください。平和国家として専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならずと。でも今日明らかになったのは大いなる矛盾なんですよ。もし敵基地攻撃能力を含むような装備を南西地域に持つとしたら、私はそれは憲法の意思とは違う、明確に反対します」

持つこと自体、許されるのかという指摘を残したまま、政府は最初の反撃能力となるトマホークミサイル、400発を購入することを決めています。

敵基地能力の議論は今、県内に配備される可能性やそのリスク、莫大な予算などの話が中心ですけれども、そもそも持っていい能力かという憲法問題が残ると指摘されています。

憲法が敵基地に届くミサイルの保有を許していないならば、政府は憲法の議論を避けて通ることは本来できないのではないでしょうか。