新型コロナの影響で高校生の就職への考えが変わってきています。

この現状に頭を悩ませているのが採用する企業側です。

24日は長野市で若者の早期離職の対策をテーマにした会議が開かれ、経済団体や教育関係者など20人が参加しました。

その中で喫緊の課題として報告されたのは、コロナ禍の影響を受けて変化している高校生の就職活動の現状です。

(県高等学校長会・松原均校長)「企業にお邪魔して見学をして体験をするという活動が制限されてきている。そうすることで(就職に関する)知識が乏しくなってしまう」

コロナ禍で外出すらできない時期もあった高校生。

「もう少し社会を見たい」と、進学を選ぶ生徒が増えているといいます。

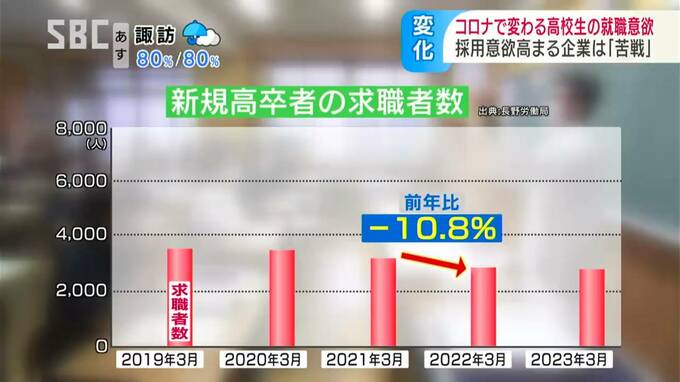

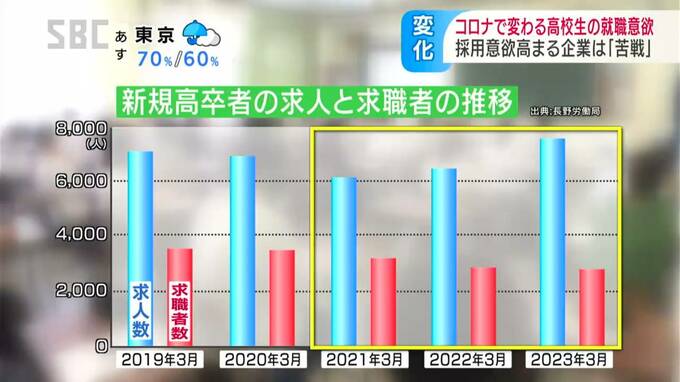

1月末時点で就職を希望する高校生の数は、少子化の影響もあるものの、2019年から減少傾向で、特にコロナ禍以降は、大幅に減っている年もあります。

(県高等学校長会・松原均校長)「(進学か就職か)どちらかを考えていくときに、魅力を知ることがない分、進学してみようかと」

この影響を受けているのが企業側です。

新型コロナの感染が落ち着きを見せる中、高卒の若い人材を雇いたい中小企業の採用意欲が高まっています。

今年度卒業する高校生の求人倍率は2.82倍。

1994年以来の高い水準です。

(県中小企業団体中央会・鈴木幸一事務局長)「人材不足で本当に確保したい人材をまだ取れていない。でもどうにかしていかないと事業が計画通りにいかないということも考えられる」

人手不足が深刻化する中、経済団体は、生徒に企業の魅力を伝えるインターンシップなどの取り組みを強化し人材を確保していきたいとしています。