中国・習近平国家主席のロシア訪問と岸田総理のウクライナ電撃訪問が重なった3月22日、中国現代政治の専門家、國分良成慶應大学名誉教授・前防衛大学校長にG7をめぐる国際情勢について聞きました。( 聞き手: 川戸恵子キャスター)

習氏はロシア、岸田総理はウクライナへ「米中対立はほぼ冷戦状況」

--岸田総理がウクライナを電撃訪問しました。

國分良成 慶應大学名誉教授・前防衛大学校長:

まもなく広島でG7が開かれますから。他の国はみんな首脳が(ウクライナを)訪問しています。戦争を終わらせたいというのもありますが、日本の立場を明確に示す意味でも評価できるのではないかと。

--習近平主席のロシア訪問と同じタイミングでした。

世界が二つの陣営に分かれ始めてしまった感じがします。西側はアメリカ、日本などG7を中心とする陣営。同時にロシアと中国はますます接近しつつあり、東西の割れ目が大きくなってきた。その中心の米中対立がほぼ冷戦の状況になってきたということです。

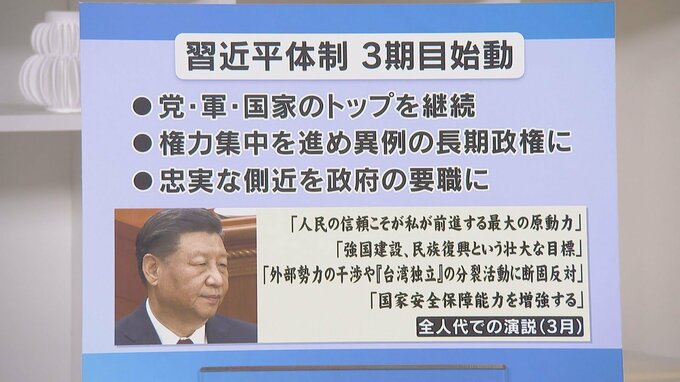

習体制は異例の3期目へ 独裁強化は「強さ表すのか、弱さ表すのか」

--その西側のシンボルでもあるG7が5月に開かれます。影の主役は中国とも。

國分名誉教授:

「主役」というか「主たるテーマ」ですよね。習近平体制の3期目が先日スタートしました。長期政権で、ある意味個人独裁的なところがかなり強くなってきました。古今東西、独裁政権というのは後継者を決めにくい。ヒトラーやスターリンもそうです。そう考えると、いったいこれはどこを目指しているのか。鄧小平のやっていた改革開放路線の中で我々が考えていた中国と全然違う方向に来ているわけですよね。ある意味で、期待していた中で一番悪いコースをたどりつつある。結局、独裁をすることによって何を目指してるのかがよくわからなくなってきている。自分で全てやらなくちゃいけない、そして上から 抑えなきゃいけない。非常事態のように上からのコントロールをどんどん強めているわけですよね。これは強さをあらわすのか弱さをあらわすのかっていう議論がありますが、やはり中に問題が相当あって上から抑えざるを得ない状況があるんだろうと。

“公式ではない”とされている鄧小平の遺言で、偽物かもしれないんですが、その第1条では「アメリカと絶対喧嘩するな」というんです。やっぱりアメリカとここまで事を構えたっていうのは、非常事態をどんどん自分で作っちゃっている感じがしないでもないですよね。

中国には「次の指導者を決めるルールがない」必ず権力闘争が起きるシステム

--今回の新体制はいかがですか。

國分名誉教授:

結局みんな部下ですからイエスマンしか揃ってない。敵は入れないまでも、ある程度考え方の違う人たちを入れてバランスを取っていくのがこれまでの中国のやり方でした。

中国の最大の弱みは何かっていうと次の指導者を決めるルールがないんですよ。結局、前任者が決める。となると必ず権力闘争が起きる。その繰り返しなんですよね。鄧小平や毛沢東の時もそうだし。おそらく習近平が次の人を決めるときに他の人は黙っていない。だから長くやらざるを得ない状況が続くと思います。

経済政策も誰か個人が大きく転換できるような状況じゃなくて、システムが出来上がっちゃってる。前の李克強首相も能力はあるかもしれないがやらせてもらえなかった。雇用問題も地方経済も相当に苦しくなっている。統計が出てきませんからわからないですが、実態としていろんな動きが出てることはみんな知ってるわけです。選挙があれば政権を支持するか考えられるが、中国の場合は権力闘争で決まる。この辺が最大の問題ですよね。