中小企業の約6割が賃上げ予定。好循環へのカギは来年以降の継続

歴史的な春闘となった集中回答の内容から見てみよう。15日に集中回答日を迎えた今年の春闘は軒並み満額回答が並んでいる。製造業の主要企業では全体の86%が満額回答ということだ。

――86%が満額回答という結果をどう見るか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

自動車、電気、全ての企業が満額。機械は全部ではないのですが、個別に見ると要求を上回る妥結額、経営者側が上積みしたというケースも3、4社あります。これは驚きです。

連合による第1回集計によると、回答を引き出した805組合の賃上げ率は平均で3.80%。中小企業の平均は3.45%といずれも前年同期比を大きく上回った。

――賃上げ率は3.89%の93年以来、30年ぶりという高い数字だ。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

岸田首相が1月5日に「物価を上回る賃上げをお願いします」と言ったので、それに呼応して大手企業が上げたと。大手企業も一社上げると、他社に続かないと見劣りするということでみんな一斉に上げた結果が3.8%になったのです。

――3.80%の内訳を分解すると、ベアが2.33もある。足元の物価上昇3~4%というにはベアだけでは足りないが、それでもかなり頑張ってベアを上げた。中小も今のところ健闘しているということか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

本当にたくさんの中小があるのですが、大企業が賃上げすると人件費の中の1/4、25%は賃上げすることになるので、その人たちがお金を使ってくれると中小の売上、収益が増えるので中小に波及する。今年だけではなく来年、再来年そういう循環が強まるかどうかが勝負だと思います。

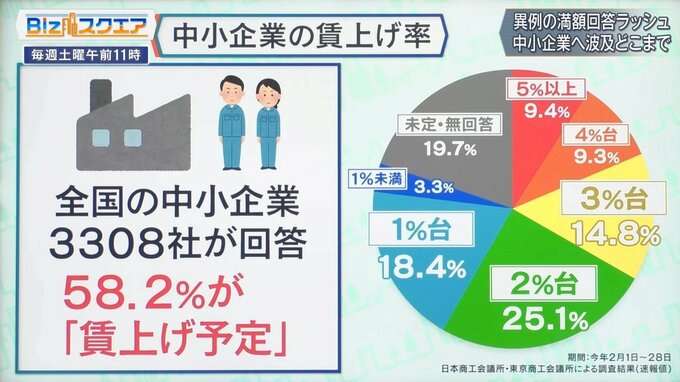

注目される中小企業の賃上げだが、アンケートを見てみよう。全国3308社のうち58.2%の企業が「賃上げする予定」と回答した。その58.2%の内訳を見ていくと、賃上げ率3%以上が全体の3分の1を占め、2%台が25.1%。合わせると58.6%が2%以上の賃上げを予定していると答えた。

――中小企業へも賃上げを波及させていくためには、大手企業が価格転嫁を受け入れる、取引価格を上げていくことが欠かせない。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

そうですね。ただ現場は難しくて、なかなか自動車メーカーとか価格転嫁を許してくれないのです。だから地道な努力が今年だけなくて来年、再来年も続かなければいけないでしょう。

――物価が上がることによって賃上げの気運がこれだけ高まり、実際に名目賃金が上がった。これをなんとか動かしていきたいところだ。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

今回は政府と大企業の経営者が動いたということですが、これをメカニズムとして大企業の賃上げを受けた人たちがお金をどんどん使うかどうかにかかっているのだと思います。

――なぜ今年こんなに賃上げが実現したのだろうか。去年までは全然実現しなかった。これはムードということか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

やればできるじゃないかということだと思います。

――日本企業は結局のところ周りを見てみんながやっていればやるが、みんながやっていなければやらない。賃金決定のメカニズムですらそういう行動を何十年も続けているということなのではないか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

デフレ構造がそうで、みんなが使わないから使わない、誰かが使うから自分も使う。そういう意味ではオセロゲームのように黒が白に戻りつつある可能性があります。

――今年急に利益が倍になったわけではない。やればできたのではないかという気持ちになってしまう。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

これをどんどん続けていくことは大切です。

春闘はまだ続いている。賃上げがどこまで広がりを見せるか注目していきたい。

(BS-TBS『Bizスクエア』 3月18日放送より)