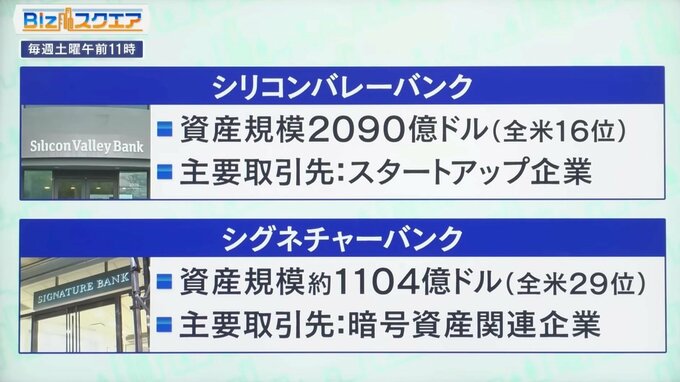

破たん銀行の取引先はスタートアップ企業と暗号資産関連。次のターゲットを11銀行が支援

アメリカの金融不安というのはどういうものだったのか。破綻した2つの銀行を見ていこう。シリコンバレーバンクは資産規模2090億ドルで全米16位、主要取引先はスタートアップ企業となっている。シグネチャーバンクは資産規模1104億ドル、主要取引先は暗号資産関連企業となっている。

――アメリカが金利を引き上げる局面では必ずどこかで危機が起きると言われていた。その危機が本家本元のアメリカの銀行で起こった。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

アメリカのお膝元で火が吹いたということですが、シリコンバレーバンクはカリフォルニア、シグネチャーはニューヨークと破綻した2つの銀行は結構離れています。今まで金融危機は地域的に起こっていた部分もあるのですが、離れたところがなぜ一斉に破綻するのか。まさにSNS時代で個人がここが危なそうだという話を情報交換すると、全米各地で不安が増長していくと。アメリカ経済の一番弱いところで火が吹いているという形なのだと思います。

シリコンバレーバンクは預金が急速に増えていた。2020年から2022年の初頭までで3倍以上に膨れ上がっている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

まさにこれこそが危機の構造なのです。コロナが始まってテックバブル、暗号資産やベンチャーにお金が集まったのですが、その時の長期金利はすごく低くて1.25%ぐらいだった。集まったお金を1.25で固定化していくと、2022年3月から急激な引き締めが行われて、長期は1.25で回しているのだけれども、短期の調達は4~5%になって逆ザヤになると。資金が集まりすぎたから、今になって引き締め効果がものすごく出てきているのです。

――破綻が起きて米当局は今あらゆる手段を使って不安を抑えようとしている。まず預金の全額保護を打ち出した。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

この政策は非常に早かったと思います。SNSで瞬時に危機が起こるので、政策対応もスピーディーにやらないといけないのですが、こんなに早く全額保護を打ち出すというのは少しびっくりしました。

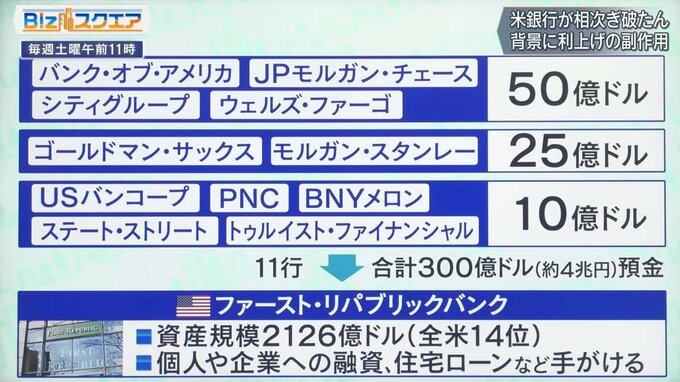

次に危ないところはどこかと市場は目を皿のようにして見ているわけだが、ファースト・リパブリックバンクが大口の預金が多い、あるいは債券運用が大きいということで、いわば市場のターゲットにされて株価の下落が激しい。この銀行に対して11銀行が預金をすることになった。4大商業銀行は50億ドル、投資銀行は25億ドル、その他の中堅銀行は10億ドルと、日本で言うと奉加帳方式(「付き合い」で出資させられる)まで繰り出しているというすごい危機感だ。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

アメリカは長期と短期が逆転するという不採算構造が出来上がっているのですが、日本の金融不安のように不良債権があるわけではない。特に大手は健全なのです。だから、中小の金融機関の動揺を大手が資金供給して破綻させないようにすると。こういう仕組みがあと1か月、2か月危機を封印すれば、だいぶ動揺は落ち着いてくるのではないかという見方もできます。