長野県喬木村に伝わる和傘「阿島傘(あじまがさ)」をご存知でしょうか。

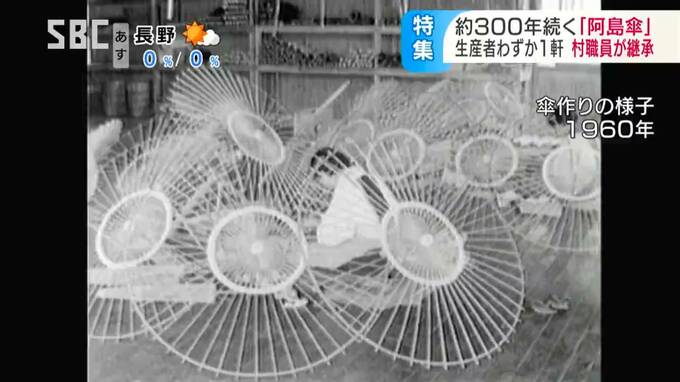

およそ300年続く伝統工芸ですが、現在、生産しているのはわずか1軒しかありません。

そこで、将来へつないでいこうと、村の職員が和傘作りに乗り出しました。

喬木村役場にずらりと並ぶ和傘。

江戸時代から伝わる「阿島傘」です。

和紙に塗った油を青空のもとで乾かす「天日干し」が2月から行われていました。

実はこの傘、すべて村の職員が作っているものです。

竹や和紙など傘の材料が手に入りやすかったことから、村で盛んになった阿島傘作り。

最盛期の1900年ごろには100軒以上で作られ、年間の生産量は合わせて30万本に上りました。

しかし、洋傘の普及で需要は減少。

生産者は次々と廃業に追い込まれ、現在残っているのはわずか1軒だけです。

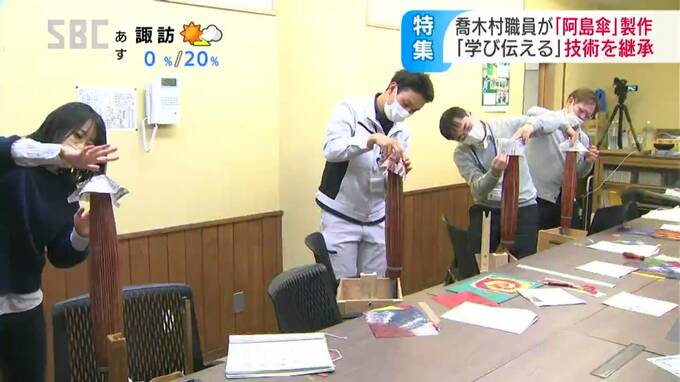

村役場に勤める20代から50代までの有志13人が所属する「阿島傘をつくろうクラブ」。

勤務時間外のクラブ活動として2022年9月に発足し、週2回、傘作りに取り組んでいます。

阿島傘のPRに役立てたいと考えたのがきっかけでした。

(阿島傘をつくろうクラブ宇野慎吾(うのしんご)班長)

「説明したりPRするときにこういうものとは言えるが、実際に自分が作ると、こういうのが難しく時間がかかっているということを言えれば、より説得力があると思う」

かつて和傘の工房を営んでいた、村の地域おこし協力隊員の小林旅人(こばやしたびと)さんが、傘作りを指導します。

(小林さん)

「ちゃんと学んでちゃんと伝えるというのが一番の基本だと思う。1本作って終わりじゃなくて次も作ってほしい。しばらくやらなくても思い出してできるような形にしたい」

クラブの最年少は、保健福祉課に勤める20歳の市岡尊(いちおかたける)さん。

村で生まれ育ちましたが、本格的な傘作りは初めてです。

(市岡さん)

「住んでいる中で阿島傘という存在は知っていて、小学校のころに体験で紙をはったり絵を描いたりはしたが、実際一から作ってみたいというのがあった。想像以上に難しいが楽しいと思う」

「下に来るほうは21センチ上に来る方は19.5センチ」

一つひとつ、手間をかけて作られる阿島傘。

工程は、細かいものも含めて50近くに及びます。

「ここがまっすぐこれも同じように…」

この日行っていたのは、先端から雨が入らないように、厚手の和紙を張る傘作りの最後の工程。

実際に張る前に、新聞紙を使って何度も練習します。

1時間ほど練習して、いよいよ本物の和紙を使います。

初めての作業に悪戦苦闘しながらもなんとか完成までこぎつけました。

(参加者)

「技術の伝承が難しかったんだろうなというのを改めて思う。自分でやってみて難しいというのが、今後阿島傘が喬木村発信の1つの観光資源になると思うので、今回の体験は非常に意味のあるものだったと思う」

最年少の市岡さんも無事完成しました。

(市岡尊さん)

「作業するにも勇気がいる工程ばかりだったのでひやひやしながら作りました。自分で作った傘を見るとすごく達成感がある。もっと自分たちの世代含めてまずは村内の若者に知ってもらってそのあとに村外の人に知ってもらって広めていきたい」

およそ5か月かけて取り組んできた傘作り。

製作中の傘を役場に展示したり、年末年始には傘のライトアップをしたりと、PRも欠かさず続けてきました。

(阿島傘をつくろうクラブ宇野慎吾班長)

「なくなってしまうのはさみしいので、こういう形でも力になれるというか残すために手助けができればいいなと思う」

存続が危ぶまれる阿島傘作り。

村の職員たちは2023年度も製作を続け、完成した傘の展示のほか、日常でも使うなどして伝統を伝えていきます。