◆議論の進め方に苦言

先月13日の委員会では、5人中1人の委員が反対する中、異例の多数決で「延長を認める」判断が決定されました。その際、賛成した委員からも議論の進め方に苦言が呈されました。

杉山智之委員「これ説明が圧倒的に足りないと思うんですよ。我々これを決めるにあたって、外から定められた締め切りを守らなくてはいけないと、そういう形で急かされて議論してきた。我々は外のペースに巻き込まれずに議論をすべきだったと思う」

長崎大学 鈴木達治郎教授「原子力規制委員会の独立性をどう担保するかというのがまず第一ですね。これは信頼性にも関わってきますね。今回の法律改正の狙いである、運転期間の延長、例えば60年の寿命を迎える原発は日本ではまだ10年以上先なんですよね。だから慌てることはないです。じっくり議論したらいい」

◆鈴木教授“規制委の独立性に問題か”

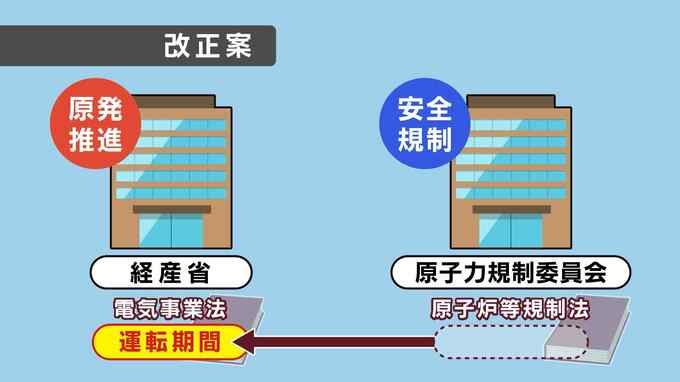

鈴木教授は、ほかにも問題点があると指摘します。それは、運転期間の規定を原子力規制委員会が所管する「原子炉等規制法」から、経済産業省が所管する「電気事業法」に移すことです。安全規制に関わる条文を、「推進側」である経産省が所管する法律に移す必要はないと話します。

長崎大学 鈴木達治郎教授「『規制委員会の方が止めようと思えば止められるので、今と変わらない』と説明していますが、だったらわざわざ電気事業法に持って行く必要もない。経産大臣の管轄になるので、非常に寿命延長のやり方がやりやすくなるというふうに思ったに違いないということは、原子力規制委員会に対して規制の一部を取り除くことになりますので、これは規制委の独立性という意味では問題かもしれないと私は思います」

◆鈴木教授“原発新設に疑問”

もう一つの大きな方針転換が、原発の新設です。先月、閣議決定した基本計画では「原子力の安全性向上を目指し、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組む」と明記されています。鈴木教授は、既存原発の再稼働については「経済的合理性がある可能性が高い」とする一方で、原発を新設することには疑問を呈しています。

長崎大学 鈴木達治郎教授「2030年に新しく原発を建てたときのコストとしては、経産省がもう2年前に計算していて、必ずしも「最も安い電源ではない」ということが明らかになっています。新設のものについて言えば、再生可能エネルギーよりはもう多分高いだろうっていうことは、国際的な常識になっています。今の段階で、本当に既存の原発の運転延長の方が経済的なのか、新設の方が経済的によくわからない段階で法律改正してしまうというのは、やはり拙速だと思いますね。福島第一の原発の廃炉をどうすんだ、復興はどうすんだ、今まで今でも避難されている方々の対応はどうするんだ、賠償の問題はどうするんだという。やんなきゃいけないこと一杯あるわけですよ。そっちにまず優先順位を置いてほしい」