一番損失をこうむるのは誰?

放送法は そもそもどんな目的で作られたのか。

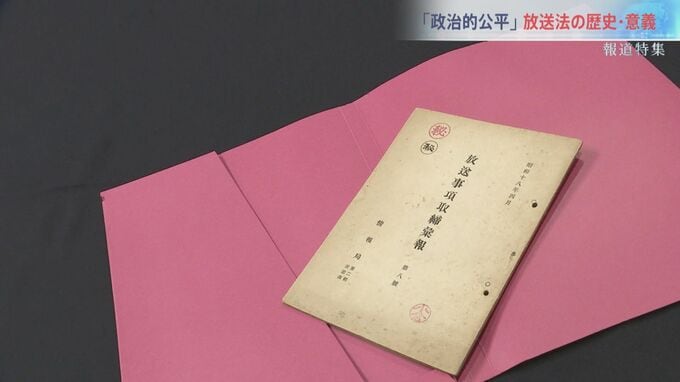

戦時中にラジオ放送の当事者向けにつくられた貴重な資料が見つかっている。

「放送事項取締彙報(ほうそうじこう とりしまりいほう)」は太平洋戦争が敗戦に傾いていった1943年に政府の機関がラジオ放送の検閲事例をまとめたものだ。

検閲は子ども向け番組にも及んでいた。童話の読み聞かせで、犬の心情を書いた文章にも関わらず「うんと美味しいものが食べたいなぁ」という部分が厭戦気分を起こすという理由で削除されている。

ラジオは戦争の遂行に大きな影響を及ぼした。その反省が戦後、放送法を制定する動きにつながっていく。

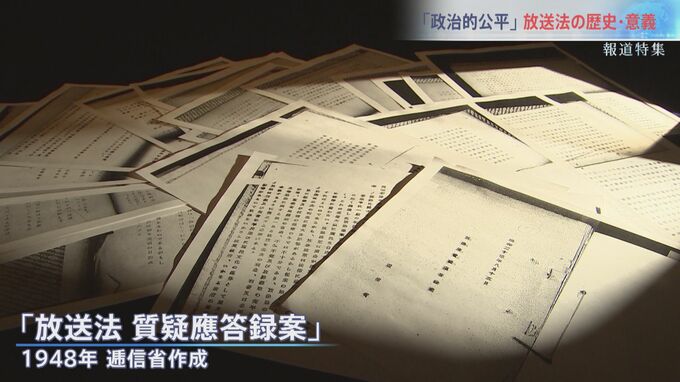

報道特集は、法案作成の際に使われたとみられる想定問答集を入手した。

放送法 質疑應答録案(1948年 通信省作成)

「本法の必要性」

「放送をいかなる政党政府、いかなる政府の団体、個人からも支配されない自由独立なものとしなければならない」

――なぜ放送番組の編集はこのように自由にするのか?

「政府が干渉すると放送が政府の御用機関になり、国民の思想の自由な発展を阻害し、戦争中のような恐るべき結果を生ずる」

そして1950年に放送法は成立した。

第一条には「不偏不党」「放送による表現の自由を確保すること」などが明記された。

放送法に詳しい川端和治弁護士はこう強調する。

元第二東京弁護士会会長 川端和治弁護士

「不偏不党でない放送は取り締まるべきという議論や、政府が放送局に対して要求する条文だと言う人がいるが、それは明らかな間違い。こういうものを放送局に保障しなさいと政府に求めている。政府が放送局に求めなさいではなく、ちょうどその逆なんです」

また、川端氏は「政治的公平」などを記した放送法4条については、放送局側が自主的に目指すべき理想を説いた「倫理規範」だとする。

その上で、今のメディアの在り方について、こう投げかける。

川端弁護士

「みんな委縮して忖度して自己規制しているのでは?メディアは国民の知る権利に奉仕するために存在しているということ。それを忘れないでほしいということに尽きる」

――どっちを向いて仕事するかっていうこと?

川端弁護士

「そうです」

――一番損失を被るのは?

川端弁護士

「国民ですね。しかもそういう重要な事実を知らないまま、投票権を行使することによって、国が道を誤るということになるし、民主主義が機能しなくなる」