東大阪市で商店街を丸ごとホテルにしたスポットが昭和レトロを体感できると人気だ。街全体を感じて宿泊してもらいながら商店街にかつての賑わいを取り戻そうというホテルの取り組みを取材した。

商店街とホテルが連携し、ホテル機能が街に点在。宿泊客月300人以上

近鉄布施駅に隣接する布施商店街。1.8キロにわたって青果店や惣菜店など、昔ながらの店舗が軒を連ね、長年地元の人の暮らしを支えている。その一角にある婦人服店に入るとホテルのフロントがある。

客室を案内してもらうと、歩くこと約2分。着いたのはかつて和洋菓子店だった建物だ。1泊食事なしで7000円からの客室は看板だけを残してフルリノベーションしており、商店街とは違ってモダンな雰囲気だ。部屋の窓を開けるとまるで商店街に暮らしているかのような光景が広がる。

リノベーション会社が設立した「SEKAI HOTEL」が運営する「SEKAI HOTEL Fuse」は2018年9月、客室や食事ができる場所を商店街に点在させて商店街を丸ごとホテルにしたもので、昭和レトロを体感できると今人気のスポットだ。商店街の休みに合わせて水曜と木曜は休館となるが、土日祝日は19室ある客室はほぼ満室で、宿泊予約も前年比1.5倍と好調だ。

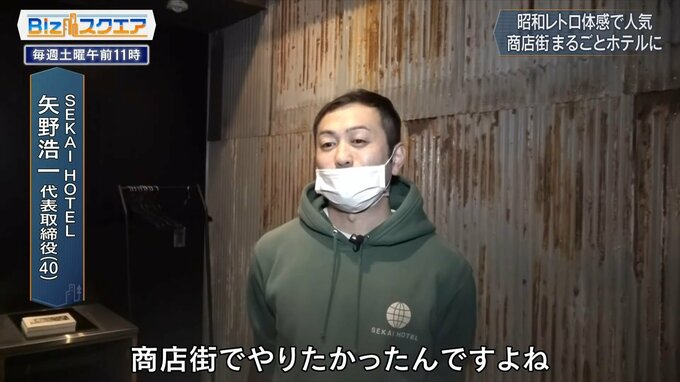

SEKAI HOTEL 矢野浩一代表取締役:

商店街でやりたかったのです。取り繕ったり、しっかり作り込んだものではなく、ありのままというのにすごく興味を抱いてくれる人がかなり増えてきたと思います。日本の原風景ではないですが、個性がちゃんと担保されているエリアなのも商店街だなと思ったので、そこをうまく生かしたいと思っていました。

商店街は戦後に誕生し、780の店舗でにぎわったが、高齢化や大型商業施設の進出などで約400に激減。空き家が目立つようになった。それが今、宿泊客が月に300人以上訪れる人気のスポットになった。ホテルの売り上げもコロナ前の2倍まで回復しており、商店街の雰囲気を気に入ったリピーターが増えているという。

宿泊者の大浴場となるのが昭和33年からある銭湯の戎湯だ。薪から湯を沸かしており、大浴場の他に露天風呂もあり、サウナも楽しめる。今では珍しい3分間髪を乾かすことができるという昭和20年代に誕生した自立式ドライヤーもある。夕食は提携している商店街のお好み焼き屋や居酒屋などから自由に選ぶことができ、朝食は喫茶店で地元の常連客と一緒にモーニングセットを楽しめる。

地元の交流を楽しめるようホテルが宿泊客全員に「SEKAI PASS」を用意している。

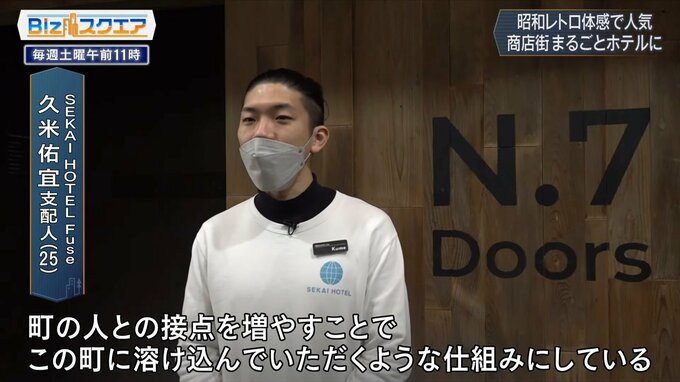

SEKAI HOTE Fuse 久米佑宜支配人:

パスケースに入れて首から下げて対応していただくのですが、街の人からすると旅行客だと認識できるようになっています。それもあって比較的スムーズに会話が進んだり、街のコミュニティに飛び込める形の人との接点を増やすことでこの町に溶け込んでいただくような仕組みにしています。

ホテルと提携する地元の商店からは「ホテルのゲストが1回買いに来てくれて、おいしかったまた年末来ますと言って、また買いに来てくれたりして、お店や商店街の全体を知っていただくにはすごくいいかなと思います」、「(SEKAI HOTELは)外から来ている企業なので、我々が思うようなものとは違うことをしてくれるので新鮮といえば新鮮です。新しいというか布施にいない人をどんどん呼び込むためのことをしてもらえたら布施のためにはなる」との声が聞かれる。布施商店街もホテルとの連携に期待が高まる。

布施商店街連絡会 理事 真鍋裕彦氏:

SEKAI HOTELがいろいろなところと関わりを持ってくれるので、観光客を含めて商店街の中を回ってくれるので、人通りも増えた形にもなっています。最終的にはそういうことを含めて活気づいてきたのかなと思っています。

SEKAI HOTEL 矢野浩一代表取締役:

損得勘定以外の、人として大切な部分をすごく重要視されている個人事業の方が多いというのもあって、それがあるから観光客の人はすごく面白いというかそれは商店街でやって良かったと思うことです。

自治体からの問い合わせもあるそうだが、あくまで民間企業での取り組みにこだわる。

SEKAI HOTEL 矢野浩一代表取締役:

行政の方からオファーが来ても、まず僕らと組んでくれる民間企業を紹介してくださいという言い方になります。向こうは向こうで外から来た企業がなんか変なことしだしたとなると市役所にクレームが行きますし、こっちはこっちで行政の都合でいろいろ制約がかかるのもやりづらくなる。

2022年12月、富山県高岡市にフランチャイズの1号店としてSEKAI HOTEL Takaokaをオープン。さらなる全国展開を目指す。

SEKAI HOTEL 矢野浩一代表取締役:

全国20か所は絶対やろうという話です。日本に個性的な是非行ってみたい旅先が20か所あったら結構面白いと思うのです。本当は魅力的だけれども、まだ注目がされていない、もっとみんなに知ってほしいという地域で地域の人たちと一緒に作っていきたい。