学童保育はなぜ増えない?「縦割りの弊害」の声も

政府はどう考えているのでしょうか。

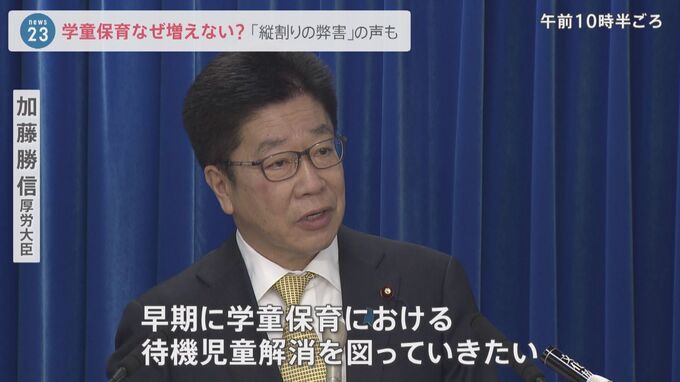

加藤勝信 厚労大臣

「総理からも子ども対策の強化に関して、学童保育について質・量、両面から強化を進めると指示もありました。早期に学童保育における待機児童解消を図っていきたい」

国も学童保育を増やそうと学校施設の活用を行っていますが、思った以上に進んでいない現状があると専門家は指摘します。

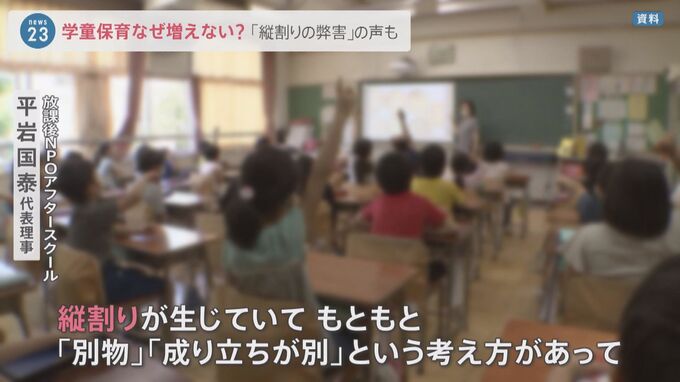

放課後NPOアフタースクール 平岩国泰 代表理事

「学童保育は厚労省の管轄で、学校は文科省の管轄、ここに縦割りが生じていて、もともと「別物」「成り立ちが別」という考え方があって、学童保育に学校を使うのは思った以上に進んでいない」

「学童落ちた」で悲鳴 職員も人手不足

喜入友浩キャスター:

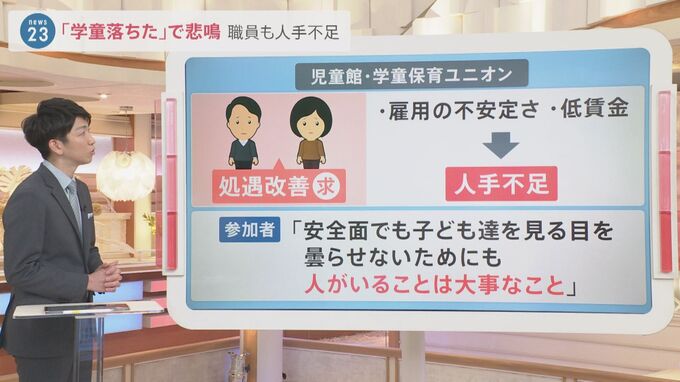

不安を抱えたまま迎える新学期は、もうすぐそこということで、いま助けてほしいという声は痛切でした。そういった中、学童の職員も足りていないという状況です。3月7日、職員でつくる労働組合は都内で会見を行いました。

職員たちは、「処遇の改善」を求めています。状況としては、「雇用の不安定さ・低賃金」が問題だというんですね。多くの雇用が1年ごとの契約ということで、安定していない。そして賃金が低いということで、人手が足りていないと。そこで参加者は、「安全面でも子ども達を見る目を曇らせないためにも、人がいることは大事なこと」と訴えています。

小川彩佳キャスター:

子どもを預かる側も負担が増えていると。子どもを育てる親には、どんどん働いて労働力になってください、子どもも産んでください、でも預け先は自分で何とかしてください、というのは、とてもじゃないけど無理ですよね。

慶応義塾大学 宮田裕章 教授:

静岡県島田市から提案のあった『祖父母の子育て』ですが、いまは核家族化が不可逆的に進行してるんですよね。かつての前提はもう成り立っていない。

少子化対策がうまくいってる国を見ると、社会が子育てを支えている。個人が生むけれども、社会全体で子育てをしていき、多様なバックグラウンドの人たちに寄り添うことができる。これが安心して子供を産み育てられる一つの前提になっているんですよ。

政府は“異次元の少子化対策”というふうに言っているんですが、必ずどんな対策もうまくいくもの、いかないものが出てくるので、これを見極めるということ。今回の学童に入れないという問題でいえば、これまで保育園の待機児童を減らすことはやっていたんですが、数年経つとこの問題が学童に来るということも、本来予測できたはず。こういった予測も含めてデータを使っていく必要があるかなと思います。