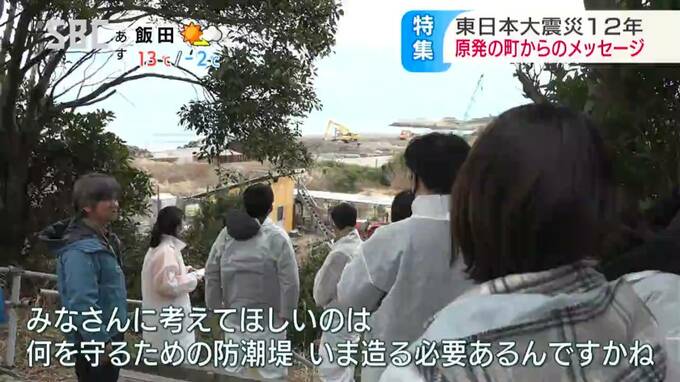

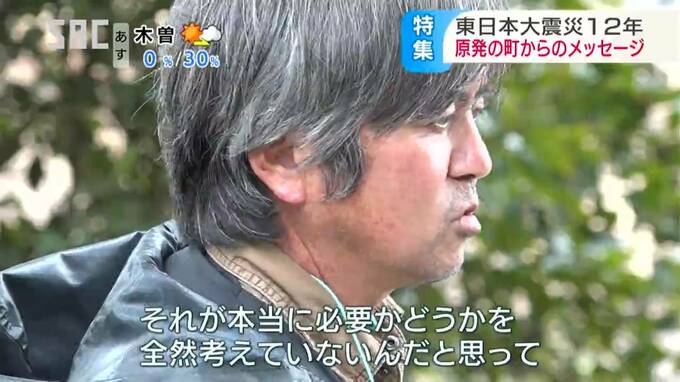

(若者たちに現地を案内する木村さん)「いま重機の音が聞こえていますけど、防潮堤の建設をしています。みなさんに考えてほしいのは、何を守るための防潮堤なのか。いま造る必要あるのか。ここは少なくとも2045年まで人がいない。県の人と話をするなかで、「津波で壊れたものを全部直すのが復興」と言われた。それが本当に必要かどうかを全然考えてないんだと思って」

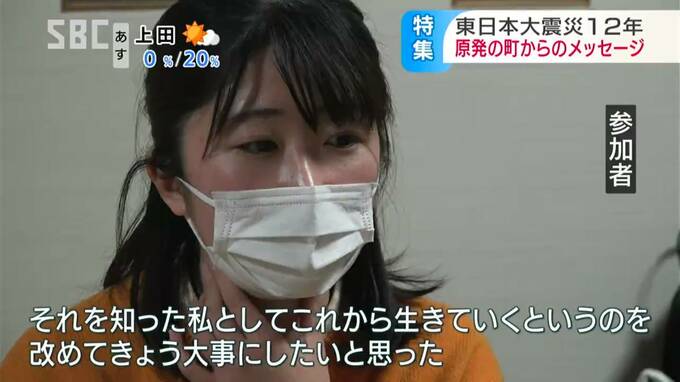

(スタディ・ツアーの参加者)「いまここで起こっていることが誰のためのものなのかを考えるきっかけになった」

「この大熊町の現状があるなかで『原発はやっぱり必要です』という議論がこの大熊町の現状があるなかで、普通にテレビで流れていたり、そういう社会で生きていて『私なにができるんだろう』これを見た私として。それを知った私としてこれから生きていくというのを改めて今日大事にしたいと思った」

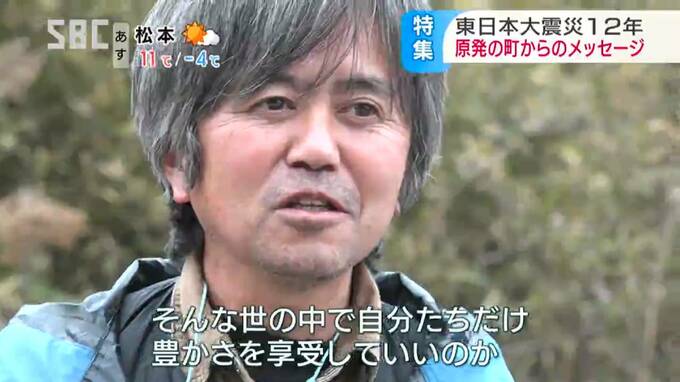

(木村さん)「自分たちがいま豊かに生きていることのツケをずっと先送りしていって、簡単に言うと使用済み核燃料なんて残っていくわけじゃないですか。俺ら関係ないんですよ。そのツケを払うのは未来の人たちで、それを背負っていくのかと思うと、そんな世の中で自分たちだけ豊かさを享受していいのか。それを何も考えないで享受していくのではなくて、それぞれで考えてもらいながら、自分たちができる取り組みをして生きていくのが大事なのかなと」

震災と原発事故から間もなく12年。

「これだけ自分たちはがんばって復興に向かっているという話には学びはない気がする。こういう経験をしてしまったことによってあの時後悔していることがいっぱいある。そういうなかに学びになるようなものがあると思う」

復興の陰で失われていくものへの眼差し、被災者の思いにどう寄り添うのか。

木村さんは、原発の町から問い続けています。