新潟県医師会は、新潟市に年間8000台以上の救急車を受け入れる、新たな”救急拠点”を整備することを決めました。背景にあるのは、“救急医療崩壊への懸念”です。

6日に会見を開いた県医師会。そこで発表されたのは新潟市に新たな『ER=断らない救急拠点』を作るという構想です。人口規模などから、熊本県の事例を参考に年間8000台以上の救急車を受け入れることを想定しています。

【県医師会 堂前洋一郎会長】「新潟市民病院は今6000近くの救急搬送をうけていますので、8000といったらもうパンクしてしまって…今でもパンク状態に近いわけですので」

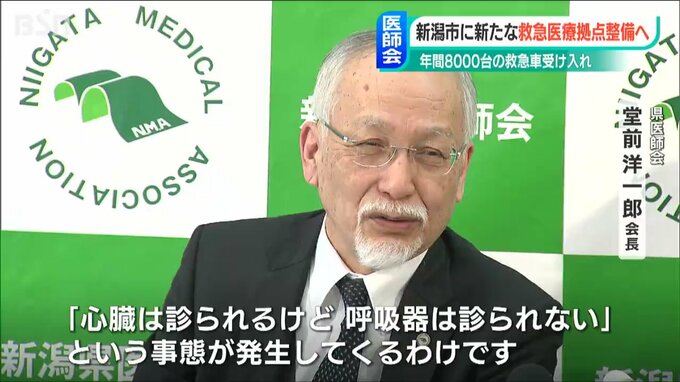

新潟市には救急搬送に対応する病院が19施設ありますが、もっとも多く受け入れている新潟市民病院のほか、新潟大学医歯学総合病院や済生会病院などを除くと、ほとんどが中小規模の病院です。そのため、心筋梗塞など重症患者を受け入れられる病院が限られ、救急医療の崩壊に繋がりかねません。

【県医師会 堂前洋一郎会長】「内科系はあまりにも細分化されていて、例えば循環器、呼吸器、消化器と分かれていますので、一つの小さな病院では内科の医師がいても『心臓は診られるけど呼吸器は診られない』という事態が発生してくるわけです」

患者の受け入れが可能かどうか、病院に照会する回数が1回で済む割合は、新潟市は68.5%。政令市の中でワースト2位です。また、高齢化に伴い新潟市消防局が搬送する人の数は年々増加傾向にあるといいます。

【小柳真柄医院 小柳亮理事長】「救急搬送をお願いするとき、大体5件電話します。その間にゴールデンタイム(患者がより良い治療ができる機会)が過ぎてしまう。命を救うためにも、やはり一つ病院がきちんとあって、そこに必ず搬送ができるんだという体制がとられていることが、市民の命の安全に繋がる」

【県医師会 堂前洋一郎会長】「高齢化が進んでいますと、なかなか二次輪番はできなくなってしまうと、二次輪番を撤退する病院も増えてきていると」

県医師会は新たな救急医療拠点を整備、運営する事業者を6日から募集。公的病院や民間病院が対象で、27日まで受け付けています。