日本人の3人に1人が発症しているとも言われる花粉症。

今からできる対策や、花粉の新常識を専門医が解説!

花粉症の人もそうでない人も、みんなでこの時期を乗り越えましょう。

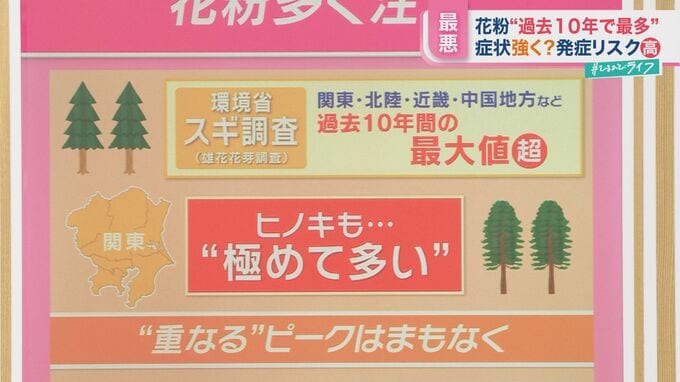

スギとヒノキが重なるピークがやってくる

環境省のスギ調査によると、関東・北陸・近畿・中国地方などでは過去10年間の最大値を超えるという予想が出ています。関東ではヒノキも“極めて多い”予想で、これらが重なるピークに備え、対策が必要です。

2019年のデータでは、42%以上の方が花粉症で、スギ花粉症の方が最も多く38%となっています。

呼吸器/アレルギー学会専門医

ハピコワクリニック五反田 岸本久美子院長:

患者さんの中でも症状が強く出ている人が多い。花粉症ではない人も、今年は発症リスクが高い。昨年までは市販薬で頑張っていたという方も、今年はもう自分が花粉症だということを認めて、処方を希望される方が増えています。

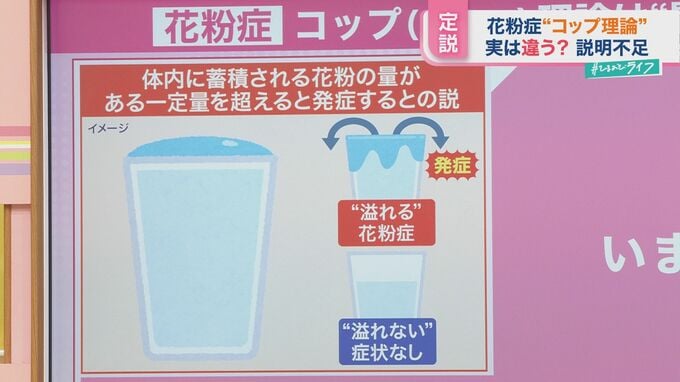

コップ理論は間違い?専門医「説明不足」

花粉症の『コップ理論』を聞いたことはありますか?

コップの水があふれるように、「体内に蓄積される花粉の量が、ある一定量を超えると発症する」という説です。

実はこの『コップ理論』、岸本医師によると「間違いではないが、説明不足」。

ハピコワクリニック五反田 岸本院長:

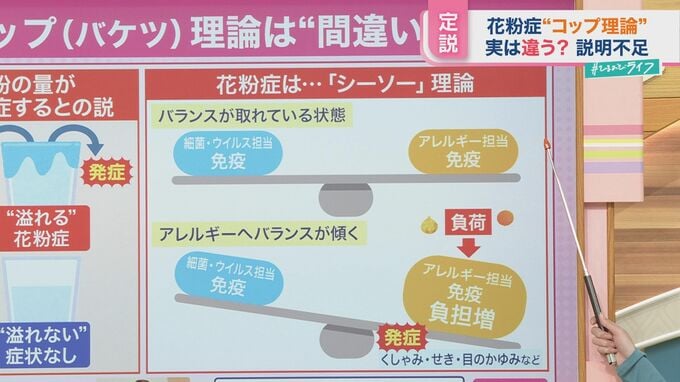

今までの『コップ理論』だと、アレルギーの原因となる物質を取り込んで治療する免疫療法などがうまく説明できない部分もあり、他にも複数のアレルギーのメカニズムが関わっているとされています。

その中で有名なのが『シーソー理論』です。

▼身体の中に「細菌・ウイルス担当の免役」と「アレルギー担当の免疫」があり、普段はバランスが保たれている

▼花粉が体内に多くなると「アレルギー担当の免役」の負担が増え、くしゃみや咳、目のかゆみなど花粉症の症状が出てきてしまう

という理論です。

恵俊彰:

コップ理論だと、小さい子どもが花粉症になっている理屈が分からなかったんだよね。

ハピコワクリニック五反田 岸本院長:

遺伝的な要因なども関わりますので、アレルギー体質が強いお子さんは親から遺伝している場合もあります。それにプラスして環境要因としてバランスが崩れる原因があると、年齢が小さくても発症することがあります。

体内に入る花粉の量が増えたり免役力が乱れると症状が出てしまいます。花粉を体内に入れないことが非常に重要です。