岡山大学と岡山市教育委員会が、これまでの連携を強化し新たな研究プロジェクトを立ち上げることになりました。不登校など教育を取り巻く様々な課題の解決を目指します。

(岡山大学大学院教育学研究科 高瀬淳研究科長)「岡山市の教育委員会、それから岡山大学の強みというものを活かして。いま多様で複雑な教育課題がありますけど、その解決に向けて総合的にアプローチしていく」

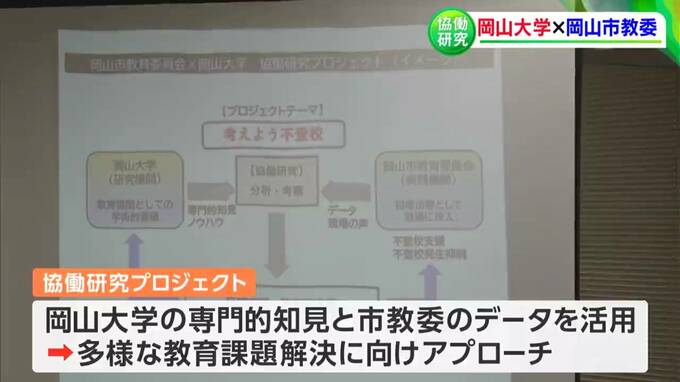

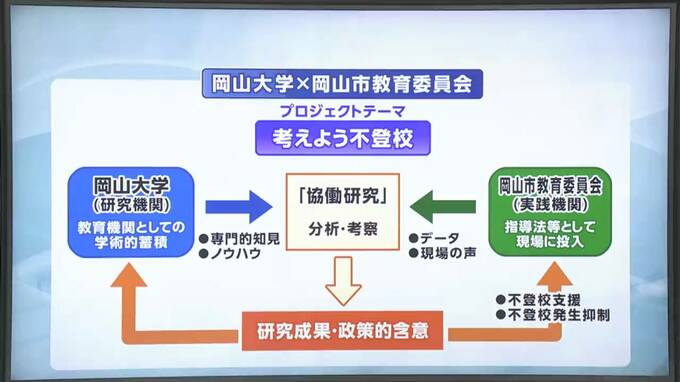

岡山大学で行われた会見では、岡山市教育委員会の教育長や大学の関係者らが出席しました。両者が連携する新たなプロジェクトでは、大学の専門的知見と市教委が持つデータ等を活用し教育課題の解決を図ります。

まずは、全国的にも増加傾向にある不登校児童・生徒について実態を研究し、得られたデータを元に教員の指導法の改善などに活用していくということです。

(岡山市教育委員会 三宅泰司教育長)「不登校って一括りにできない状況にあるので、現場の声やデータも担当課が持っていますので、そのあたりを一緒に考えてもらう」

(スタジオ)

両者が取り組むプロジェクト。まず取り組むのが教育における喫緊の課題である「不登校」。

岡山市内の小中学校129校にいる不登校児童・生徒の数を1000人あたりで換算したグラフを見ると、年間で30日以上欠席した不登校児童・生徒は、10年間で小中学校とも増加していることが分かります。

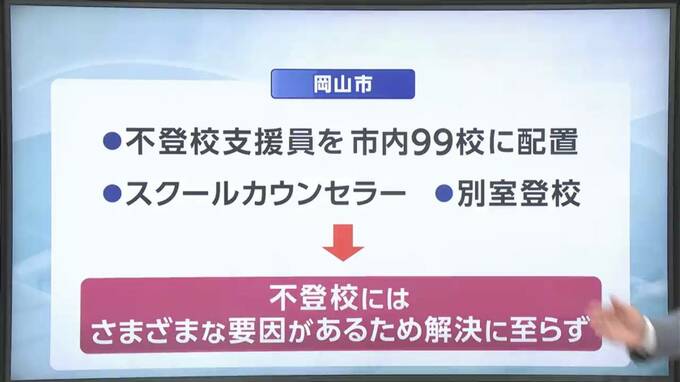

岡山市でも、市内99校に支援員を配置、また別室登校などで対応していますが、児童や生徒が「不登校」となった理由は、「家庭環境」「人間関係」「勉学への不安」など複数の要因が絡み合うことも多いため、明確な解決策が無いのが実情でした。

今回発足したプロジェクトでは、市教委が持つ「不登校児童・生徒のデータ」などと、大学の持つ「分析力や事例研究のノウハウ」を掛け合わすことで、「不登校対応のグループ分け」や「教員の指導法改善」など、具体的な対策を生み出しやすくなります。

また実績・成果の検証も行うサイクルを構築しました。さらに両者は「不登校」を未然に防ぐための研究も進める方針です。全国的にも課題である「不登校」について、岡山の地からよりよいアプローチ法が生まれるかもしれません。