典型的な日本企業の失敗例。説明責任をしっかりするガバナンスが必要

――15年もかけた国策プロジェクト、日本のものづくりがここまでダメになったのかという残念な気持ちだ。

入山章栄氏:

これは例えが良くないかもしれませんが、「失敗の本質」という本があります。第2次大戦で陸海軍が、誰が責任者かわからないままなんとなく戦争に突入して、結果的にあれだけの被害を招いてしまったと。率直に言うと、それを思い出させるような典型的な日本の失敗の事例だという印象を持ちます。

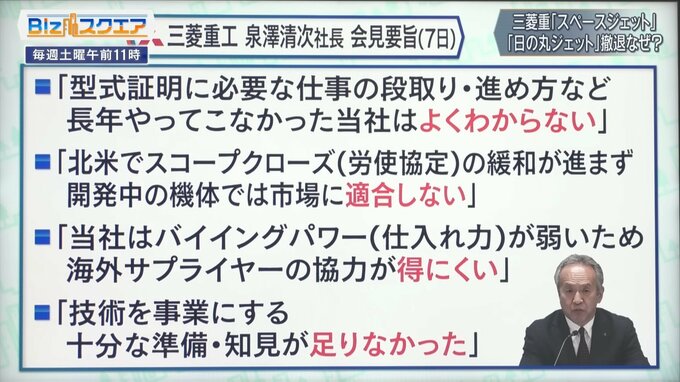

泉澤社長の会見では以下のような発言があった。「型式証明に必要な仕事の段取り、進め方など長年やってこなかった当社はよくわからない」、「北米でスコープクローズ(労使協定)の緩和が進まず、開発中の機体では市場に適合しない」、「当社はバイイングパワー(仕入れ力)が弱いため、海外サプライヤーの協力が得にくい」、「技術を事業にする十分な準備、知見が足りなかった」などだ。

――「技術を事業にする知見や準備が足りなかった」というのは、技術を事業にするのが経営者の仕事だろうと言いたくなる。「よくわからなかった」「市場が適合していなかった」など、人ごとのようだ。

入山章栄氏:

典型的な日本のうまくいかない組織やプロジェクトのパターンだと思います。あとから振り返ると、実はいろいろなところでここが悪かった、あそこがダメ、ここもダメだったのではないかとなっていて、結局何が悪かったのかというと、きちんとした説明もできないし、何より責任を取らない。

一番の本質はプロジェクトマネジメントだと思います。今回も元々経産省が言い出して始めて、あとNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)ですね、そこに三菱重工が乗っかっていろいろなプレイヤーと組んでやって。でも飛行機というのはアメリカで認証を取らないと仕方がないですから。

アメリカのFAA(連邦航空局)の認証を取る必要があるのですが、国交省がしっかりやらなければいけないわけです。そこのグリップもできていなかったとなると、実はいろいろなプレイヤーがいてなんとなく始めてしまっているから、ここは誰が責任を取って誰が説明すべきなのかというのがわからない。空気感でプロジェクトが進んでいく。

これはうまくいくときはいいのです。ただ、問題はうまくいかない時にこれは誰の責任で、誰が説明して、誰が決断して、誰が辞めるのかということがわからないのです。

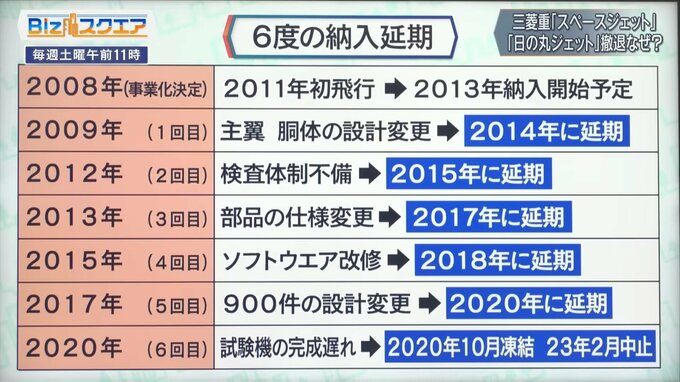

今回は6回も納入を延期している。6回も納入を延期すれば当たり前だがどんどん負け戦になっていく。最大の問題は型式認証というアメリカの安全認証が取れなかったということだ。

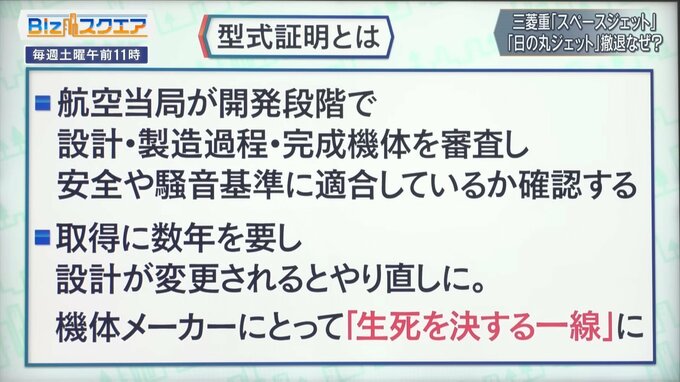

型式証明とは航空機の開発段階で設計、製造プロセス、完成した機体を審査し、安全や騒音などが基準に適合しているかを航空当局が確認するものだ。取得には数年を要し、設計変更が出るとやり直しとなり、機体メーカーにとって「生死を決する一線」とも言われている。

――この肝心なものを取るための準備や知見もなかったと社長が言っている。

入山章栄氏:

型式は非常に重要で、特にアメリカのFAAの型式は基準が厳しいと言われています。ある意味で国策ですから、アメリカ国内の航空機メーカーの方が基準も甘く見てくれるという話もあり、日本は海外の会社ですから基準が厳しくて当然なのです。

ただ、その辺の認識が甘かったというのは今言われてもという話ですし、だとすると当然国交省がしっかりとFAAと交渉すべきなのですが、それを国交省のせいにしないで、担当の責任者が国交省にもきちんと言っていくというその辺の責任の所在ですよね。

関係者の方々は一生懸命やられたのだと思うが、いくつも浮かび上がってくる問題点がある。何でも自前でやろうという「自前主義」や「技術偏重」、「市場への向き合いが足りない」、「ネットワーク作りが弱い」など。

――日本の製造業が、技術がありながらビジネスがうまくいかない問題点が浮かび上がってくる気がするが。

入山章栄氏:

いわゆる典型的な日本の会社である、現場は頑張るがトータルのマネジメント力が弱い。マネジメント力というのは、最後は責任だと思うのです。意思決定をきちんとしてそれを周りに説明して、いいことがあったら評価されるわけです。まずくなったらその人が責任を取って説明して、例えば撤退や変更という大きな意思決定をするということです。

日本は長い間、組織がここの責任の明確化をやっていないわけです。ですから少し失礼ですが、今回の三菱重工の泉澤社長の会見も、若干自分だけの責任ではないというような雰囲気が出ています。

――三菱重工という会社はザ・日本企業だ。日本型の組織は個人に責任を帰さない、あるいはなんとなくコンセンサスで物事を進めていくという風土がある。それを変えない限り日本経済の新たなページは開けないということになりはしないか。

入山章栄氏:

今回は典型的なケースですが、いろいろな日本企業で起きていることです。別に海外が常にいいとは言いませんが、欧米のようにもう少し説明責任をしっかりして失敗しそうになったらその人が説明して責任を取る。説明責任をしっかりするマネジメント、ガバナンスをやっていくということが大事になってくると思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月11日放送より)