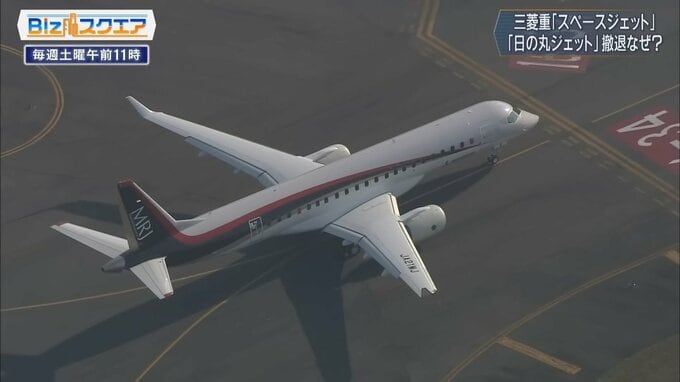

三菱重工業が国産初のジェット旅客機「スペースジェット」の開発を中止すると発表した。1兆円もの開発費が投じられた日の丸ジェットはなぜ失敗に終わったのか。

米国の型式証明の壁を越えられず。国交省の体制も不十分

2008年事業化がスタートした当時のMRJ(三菱リージョナルジェット)。国産旅客機としては1962年のYS11の初飛行以来半世紀ぶりの飛行とあって大きな期待が集まった。ところが。

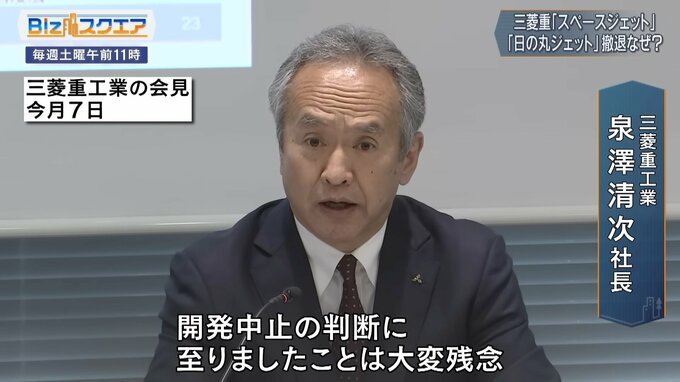

三菱重工業 泉澤清次社長:

多くの皆様からご期待ご支援をいただいておりましたが、今般開発中止の判断に至りましたことは大変残念であります。

三菱重工は2019年に名称を「スペースジェット」に変更して開発を続けてきたが、6度の納入延期の末、2020年に事業を凍結した。これまでに投じた費用は1兆円にのぼる。

記者:

産業史に残る大失敗だと思うが、この失敗から三菱重工が一番学んだものは何か。

三菱重工業 泉澤清次社長:

参入しようとしている事業をもっと勉強をして、必要な勉強をした上で入っていくということが、当たり前のことですが、それが欠けていたのかなと。

国産ジェット機を開発する上で最大の壁となっていたのが型式証明の取得だ。型式証明とは航空機が一定の安全水準を満たしていることを認証するもので、アメリカでの商業運航にはアメリカの連邦航空局による型式証明が必要になる。

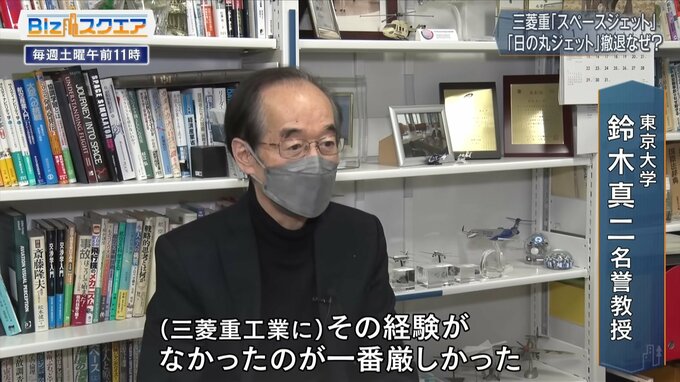

東京大学 鈴木真二名誉教授:

厳密な審査が必要。その経験がなかったというところが一番厳しかったのではないかと思います。

バックアップする国交省の体制も不十分だった。

東京大学 鈴木真二名誉教授:

審査を行うためのスタッフが元々日本にもいたのですが、その数では全然、航空機開発に対応できないということで、審査スタッフも急遽体制を強化したということになりますから、十分経験のある人たちを集めることはできなかった。

三菱重工業 泉澤清次社長:

事業性、持続可能性の面から種々検討してきましたが、開発を再開するに足る事業性を見いだすことができませんでした。

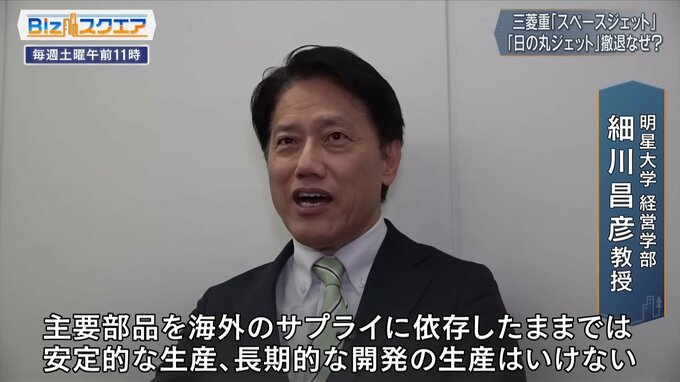

事実上の撤退に追い込まれた理由として、脱炭素化などを受け、さらに巨額の資金がかかることから、先行きが見通せなくなったと説明する泉澤社長。かつて経済産業省の中部経済産業局長だった細川昌彦明星大学教授は、エンジンなどの主要部品を海外から調達することには副作用もあると指摘する。

明星大学経済学部 細川昌彦教授:

型式認証で長い時間がかかってきた。海外のサプライヤーがコストもかかるしということで、付き合いがだんだんなくなってくる。主要部品を海外のサプライに依存したままの構造では、安定的な生産、長期的な開発の生産はいかない。

さらに自前主義にこだわったことも問題だった。

明星大学 細川昌彦教授:

今、半導体産業に新しい動きがあります。昔、日の丸半導体と言って失敗した。そして今回、どうしているかというとIBMやヨーロッパと国際連携して新しいプロジェクトを立ち上げている。

ジェット機もそうだと思います。日の丸と言っているうちはダメだと思います。水素飛行機など次世代のものを開発していくことが次のテーマだと思います。これで失敗したから終わりではない。日本だけでやろうと思わない方がいいと思います。強みを持ちながらどことどう連携を取るかということが勝負かなと思います。

一時は日本航空や全日空などから400機以上を受注していたスペースジェットだが、納入できないまま事実上の撤退となった。

記者:

機体ができなかったことについて航空会社に対して申し訳ないという言葉がなかったが。

三菱重工業 泉澤清次社長:

航空会社の皆様に対してはスペースジェットに期待を持って購入の意思表示をいただき、機体を納入できなかったということに対して申し訳なく思っております。