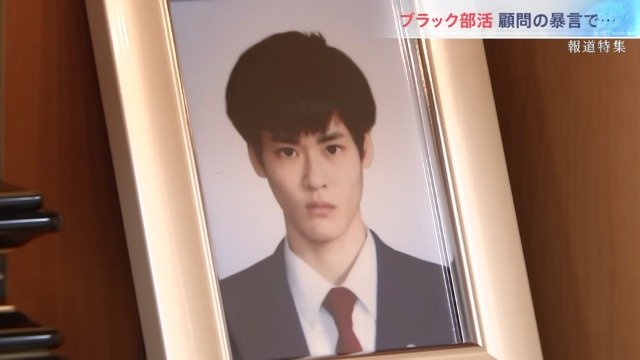

部活の時間が極端に長く、週末には対外試合を詰め込む。「必要ない!」「使えない!」といった暴言を浴びせかける。部活顧問による暴力が禁止される中、子どもたちを精神的に追い詰める“ブラック部活”が大きな問題になっています。2018年に自殺した岩手県立不来方高校バレーボール部員だった新谷翼さんも、遺書に部活顧問の教員から度重なる叱責を受けたと記していました。背景に何があり、どんな対策が必要なのでしょうか。

“罰走”に人格否定… “パワハラ指導”の新傾向

「日本バスケットボール協会」が2021年、12歳以下の選手の保護者約9300人を対象にアンケート調査を実施したところ、指導者の「暴言がある」との回答が30.6%に上りました。問題のある言動や行動があった場合、改善を訴えやすいかどうかについては、5割が「訴えられない」と回答しました。

殴る蹴るではなく…“罰走”や“精神的な痛み”を与える指導…。暴力が禁止される中、ブラック部活の中身は変化しているといいます。この問題に詳しい日本体育大学・南部さおり教授に現状と対策を聞きました。

ーー最近のブラック部活の傾向は?

目に見える体罰が減ってきたかわりに、体を痛めつけるような指導が増える傾向にあります。

例えば罰走です。試合で負けたからとグラウンドを何十周も追加で走らせることで痛みを与える方法等に変わってきたと思います。それから精神的に痛めつける言葉を投げかけることも目立っています。

日体大の教え子も、中高生の頃を振り返って「まだ殴られた方がマシだった」と言うのですね。つまり生徒も殴られるよりも人格否定をされたり、傷つく言葉を言われたりする方がこたえる。それを顧問も気づいているがゆえに体罰ではなく、あえて言葉でいじめ抜くことをやっているのです。

ーー暴力が禁止されても、なぜ顧問の教員は別の形で“ブラック部活”を続けてしまうのでしょうか?

教員からすれば様々な期待がかけられているのに結果が残せないと、「自分はここまで頑張って指導しているのに、どうしてお前らはこんなふがいない結果しか出せないんだ!」と八つ当たりのような厳しい指導をすることは十分にあると思います。

部活動の顧問は、ボランティア的な要素が非常に強いので、例えば家庭生活を犠牲にしてまで生徒たちの試合や練習につき合っている。犠牲を払っているのに結果が出せなければ、非常に悔しいというか、八つ当たりしてしまうのはあり得ると思います。