なぜここまで経営が悪化したのか…その原因は

そもそも中村代表はなぜ、限界を超えた数の猫を受け入れざるを得なかったのか、そこにあるのは沖縄県内における猫の殺処分の現状です。

1999年をピークに県内で殺処分される猫の数は減少傾向にありますが、それでもまだ、おととしは223匹の猫が殺処分されています。

中村代表はこの殺処分される猫を少しでも減らそうと猫を受け入れてきたものの、保護した猫の譲渡を積極的に進めてこなかったために、受け入れの限界を超えて、運営の悪化に陥りました。

また野良猫の保護だけではなく、野生化した『ノネコ』の保護も関係しているという事が分かりました。

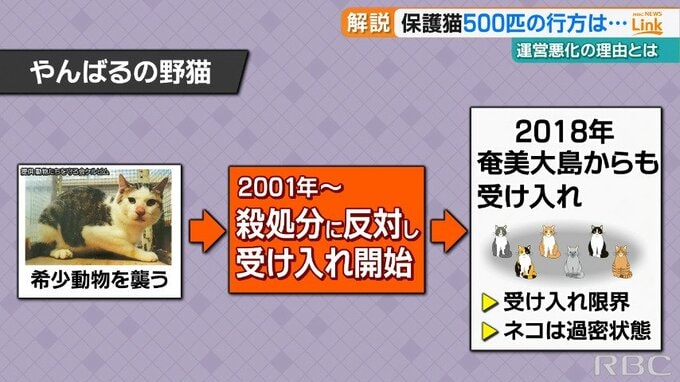

『ノネコ』とは人間から餌を与えてもらわずに、自ら狩猟などを行う野生化した猫を指し、北部ヤンバルや奄美大島の世界自然遺産などの希少動物を襲う事が問題視されています。

『ノネコ』とは野良猫とは異なり、野良猫は動物愛護法が適用され、駆除した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

一方で『ノネコ』の場合は鳥獣保護法の有害鳥獣駆除という名目で、自治体が捕獲するが可能となり、環境省は『ノネコ』の繁殖が広がる奄美大島において10年間で3000匹の駆除計画を計画しています。

「動物たちを守る会ケルビム」によりますと、2001年ごろから県が希少動物を守るためノネコの捕獲と殺処分を行っていることに反対し、ノネコの受け入れを開始しました。

加えて2018年ごろからは奄美大島からもノネコの受け入れを開始し、元スタッフによるとこの頃から、猫の受け入れは限界に達していたということです。

こうした「殺処分から救いたい」という思いから生じる受け入れ能力を超えた過剰な保護と、譲渡とのバランスが崩れたことがケルビムの運営悪化の大きな要因と考えられます。

一方で、ノネコや保護猫がうまれてしまう背景には飼育できずに捨ててしまう飼い主の無責任な行いがあります。動物を飼う際は最後まで責任をもって飼うことが求められます。