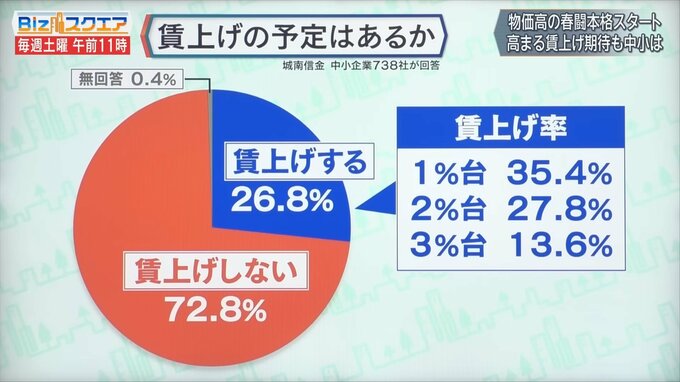

中小企業「賃上げ予定」はわずか26.8%。賃上げできない理由は?

大企業の賃上げ率が高くなること、しかもそれがベア中心であることがまず必要だ。中小企業や非正規労働者の人たちまで横に広がっていく賃上げにしていくためにはどうすればいいのか。現実の声は厳しいようだ。城南信用金庫が中小企業を対象に行った調査によると、「賃上げをする」と回答した企業は26.8%。一方で「賃上げしない」と回答した企業は72.8%に上っている。

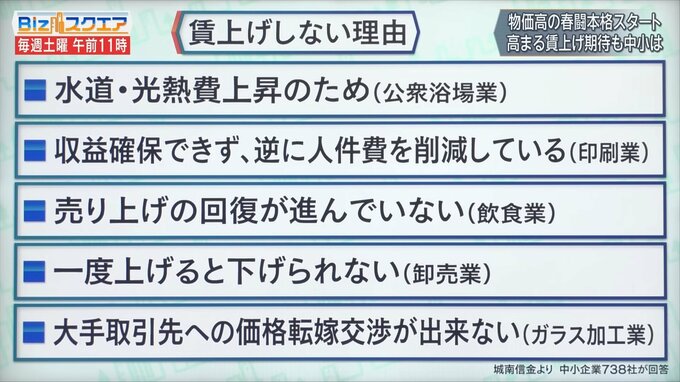

賃上げしないと回答した企業の理由は「水道光熱費上昇のため」、「収益確保ができず逆に人件費を削減している」、「売上の回復が進んでいない」、「一度上げると下げられない」、「大手取引先への価格転嫁交渉ができない」といったことが挙げられた。

――理由をどう見るか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

要するに中小企業は余裕がないと。大企業は余裕を賃上げに回せるけれども、中小企業の場合は利益の総額自体がかなりコストアップなどで制約されているという事情を反映しているのだと思います。

――大手企業は価格転嫁を認めてくれないと。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

中小企業も価格転嫁が進めば可能な限り賃上げに応じると思います。

――中小企業の賃上げを実現していくために必要なことは。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

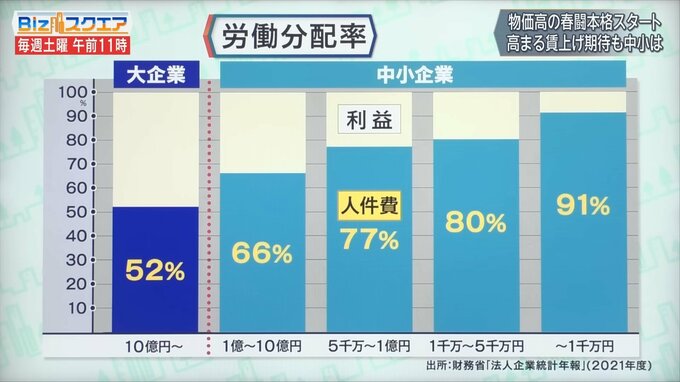

順番があって、まずは余裕がある大企業が賃上げをしていくことが先決なのではないかと思います。労働市場全体の構造があって、大企業と中小企業の極めて大きな違いは、大企業は労働分配率がとても低く、中小企業は労働分配率が高いという違いがあります。

付加価値を労働分配つまり賃金にどれくらいの比率で回しているかというグラフを見ると、大企業の場合は付加価値の52%が人件費で、あとは利益になっている。しかし、規模が小さくなればなるほど付加価値のうち人件費に回る割合が高くなっている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

一番規模の小さい零細1000万円未満の中小企業は9割。稼いだ粗利、付加価値のうち9割は人件費に回している。人件費の全体の3割を占めている大企業がまずは賃上げをやって、その従業員が消費をすると中小企業の付加価値が増えてくるので、まさに水が流れる好循環が行われる。今年ではないかもしれないですが、中小の賃上げは大企業に連れて起こっていくという関係を示しています。

――今やろうとしているのは名目ベースでの物価と賃金の循環を作ろうということか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

中小企業が価格転嫁をするためには大企業はそれに応じるということなのですが、もう一つあるのはやはり需要のパイが膨らんでいくということで、そういうチャンスが何かあるかというと今年はインバウンドが返ってきます。外国人にとっては円安で日本のあらゆるものが安く見えていますから、インバウンド向け観光などで外国人向けに価格展開、値上げをしていき利益を取り戻すというのは大きなチャンスになるのではないかと思います。

――1年で終わるのではなく、来年も賃上げができるようにしていくということだ。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

ベースアップがとりわけ重要です。

(BS-TBS『Bizスクエア』 1月28日放送より)