連合要求の5%賃上げは厳しいか。一方、エネルギーは補助金を上回る値上げ。サービス業にも値上げ圧力。

物価の状況から見ておく。1月の東京都部の消費者物価指数速報値が4.3%で、一段と上昇を加速している。

――中身はどうか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

また上がったという形なのですが、前月比は生鮮食料品を含めて0.7%と、過去しばらくないぐらい1月に上がって、前年比も4.3になったと。食品とエネルギーが引っ張っている形ですね。今後の上昇はもっと広いサービスなど、今まで何十年も値上げしなかったものに値上げ圧力が波及していく。つまり、質が変わってくると思います。

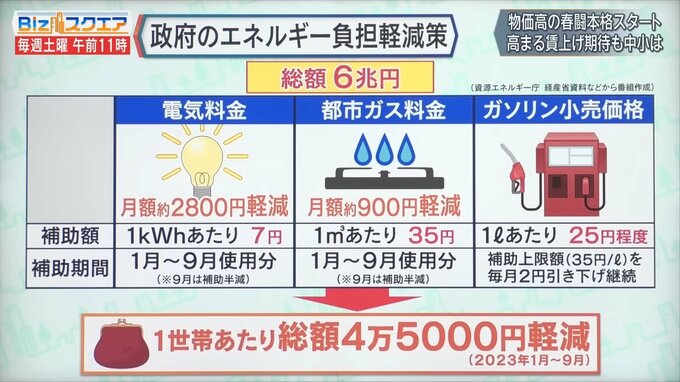

エネルギーが1つの大きな焦点になっている。1月から政府の経済対策に従って補助金が出るということだ。現在、電気、都市ガス、ガソリンで負担軽減策が取られている。電気、ガスは1月から9月の使用分が対象となっており、ガソリンと合わせると1世帯当たり総額で45,000円の負担軽減となる。熊野氏に今後の物価の見通しを予測してもらった。

――1月がピークになりそうか。

1月でピークアウトかと思っていたら各電力会社が値上げを申請して、4月に値上げをする電力会社、6月に値上げをする電力会社があります。結局4%前後の非常に高い伸びが続き、6月以降については少し伸び率が鈍化して1%へ戻っていくと。年度で見ると2%近くまで物価が上がってもおかしくない展開です。

――元々物価上昇は2022年4月から始まっているので、1年経った4月になれば物価上昇率は落ち着くと思ったが、政府の補助金を上回る電力料金の値上げが出てくる。そう簡単に落ちないだろうということか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

そうですね。電力も上がりますし、鉄道運賃、定期代というサービスの分野でも底上げがされて、さらに電気代が上がるとサービス業全般にもおそらく年の後半にかけて値上がり圧力が続くということなので、1年間通じて物価上昇の時期が続くだろうと見ます。

――今後の焦点だが、各業界で価格転嫁の動きがあるが、まだ全部転嫁しきってないという業界もたくさんある。どこまで続いていくのか。さらに、賃上げをした後もその分を価格転嫁していくという動きが続くのかどうか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

価格転嫁とは、中小企業にとっては今まで採算が悪化していた部分を取り返していくということなので、収益の改善につながっていくというプラス効果も出てきます。

過去の賃上げ率を見ると日本は給料が上がってない国で、2022年も若干上がったとはいえ全業種で見れば2.2%だった。

――連合は5%の賃上げ要求をしているが、全体を通してみると賃上げは厳しいか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

毎年賃上げと言われていても実際の着地はそれほどでもないと。今年は岸田総理が財界の集まりで物価上昇率を上回ると。具体的に考えると政府の物価見通しと定期昇給分を合わせると、この2.2が今年は3.5以上になる。それを岸田総理は願って企業にメッセージを出したのでは。しかし3.5%であれば1993年以来の非常に高い賃上げ率になるので、少し難しいのではないかという気もするのですが、どうなるか。

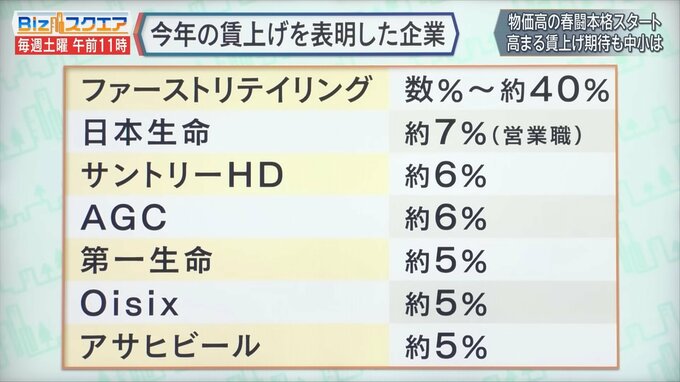

大企業では賃上げを表明する企業が続々出てきている。ユニクロを展開するファーストリテイリングの数パーセントから40%をはじめ、日本生命、サントリーホールディングス、AGC、第一生命、オイシックス、アサヒビールなどが賃上げを表明している。

――大企業は賃上げ表明合戦のようになっている。これはどういう背景だと見ているか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

一つは正社員の中に外国人を採用していて、つまりドルベースで見ると日本の給料はすごく下がっているので、ドルペースでも給料が下がらないようにということで賃上げをしている企業もあるのではないかと思います。

――グローバルスタンダードに合わせていかなければいけない企業はそうだということか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

今アピールすることが非常にメリットが大きいということなのでしょうが、ポイントはこの中に製造業が、例えば3月の15日ぐらいに集中回答日がありますが、そこで出てくる顔ぶれである自動車、電気が入っていないので、そこが本当は賃上げをしてくれると波及効果も大きいのではないかと思います。

――連合は5%、つまり3%の実質賃金引き上げと2%の定期昇給と。しかし今、物価上昇率が足元で4%なので5%でも全然足りないという見方もある。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

競争圧力が働いて外資系に負けないぐらい給料を上げないといけないということなのですが、問題は大企業と中小企業は事情がかなり違って、大企業は上げられるが中小企業はなかなか難しい。そこの問題も放置してはいけないと思います。