春闘が本格的にスタートし、大企業が相次ぎ賃上げを表明している。中小企業まで広がりを見せるかが焦点となる。

99.7%を占める中小企業。「賃上げ相談」急増の背景は?

東京23区の消費者物価指数は1月中旬時点の速報値で4.3%と、17か月連続の上昇となった。第2次オイルショックの影響でインフレが続いていた1981年5月以来、41年8か月ぶりの高い伸びとなっている。歴史的な物価高に直面する中でスタートした今年の春闘。経営と労働組合が共に賃上げで足並みを揃える異例の展開となっている。

経団連の十倉雅和会長は「賃金と物価の好循環を実現する必要があります。正念場かつ絶好の機会と位置づけています」、連合の芳野友子会長は「労使が力を合わせて日本の未来を作り替えるターニングポイントとすべきと考えています」と述べた。連合が5%程度の賃上げを要求する中、大企業からはそれを超える賃上げ表明が相次いでいる。

持続的な賃上げが実現し、物価と賃金の好循環につながるのか。カギを握るのは日本企業の99.7%を占める中小企業の賃上げだ。

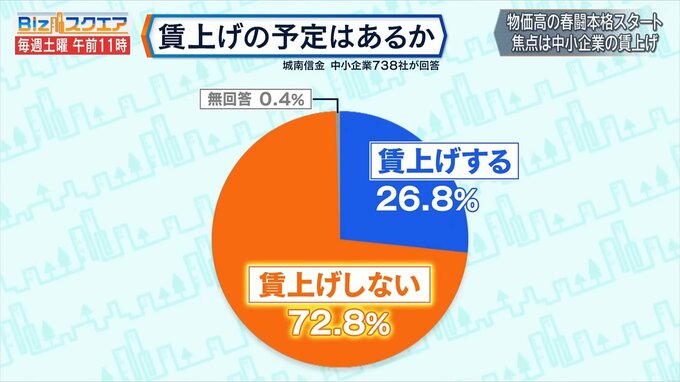

城南信用金庫が1月、中小企業738社を対象にした調査で、賃上げをしない予定だと回答した企業は537社、全体の72.8%だった。理由については、「価格転嫁ができておらず賃上げに踏み切れない」、「材料費高騰により利益が圧迫されている」などと回答している。

東京・新宿にあるコンサルティング会社では労働組合向けに労使交渉のアドバイスなどを行っている。1800もの労働組合と契約を結んでおり、前回の春闘と比べ2割ほど相談が増えているという。背景にあるのが、労働組合側の大幅な賃上げを要求した経験や、交渉のためのノウハウの少なさだ。

j.union 吉川政信副社長:

本当にその要求が正しいものなのかということを労働組合自身も自信を持って言えるだけのデータを集めたいということ。その整理の仕方や情報の集め方が一番悩まれるところ。過去10年ぐらい(物価上昇が)0.5%に届かないぐらいの状況が続いて、どのような考え方で会社と交渉するのかという経験がない労組の役員もいるので、そういった方々に対する支援をさせてもらっています。

契約する労働組合からは大手の賃上げが給与の相場を押し上げることへの期待も上がっているということだが、中小企業まで賃上げが広がるのか経営側も組合側も課題を抱えており、見通せない状況が続く。