長野県内の人口は減り続けています。

県によりますと、2022年1年間で1万3,000人(1万3,074人)余りが減り、1月1日時点の人口は推計で201万6,000人(201万6,467人)余りと、21年連続で減少しています。

ただ、転入・転出などの「社会増減」を見てみると、2022年は転入が転出を3,100人(3,112人)余り上回り、2000年以来、22年ぶりに増加しました。

また、市町村位でも半数を超える42の自治体で社会増となり7町村では人口が増加。

特に軽井沢町では県内最多の278人増え、コロナ禍前の2018年からおよそ1000人増加しています。いったいなぜ?理由を探ると新しい街のかたちが見えてきました。

なぜ軽井沢町で人口が増えているのでしょうか。

町内を回ると建設中のマンションや住宅の分譲地が目立ちます。

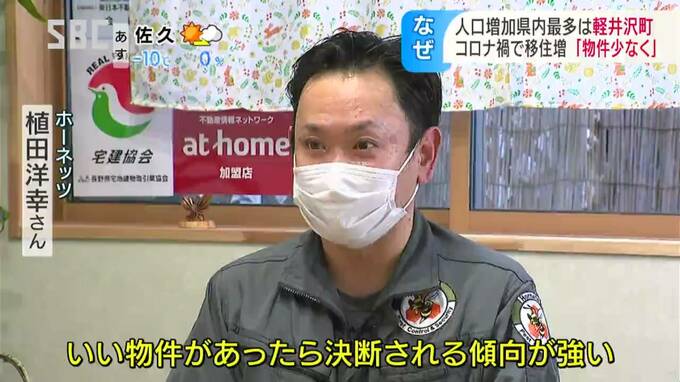

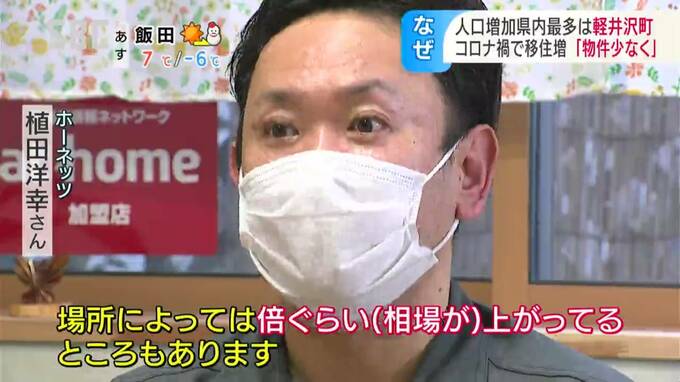

20年ほど町内の不動産を取り扱っている業者は、新型コロナの影響が大きいと話ます。

(ホーネッツ・植田洋幸さん)「リモートワークが増えているので(購入を)迷われていた方が判断して買う形に、今は物件が少なくなってきて(価格が)高くなってきたのもあっていいのがあったら決断される傾向が強い」

別荘のイメージが強い軽井沢町ですが、こちらの不動産会社では2022年、多い月で50件以上の問い合わせがあり、そのうちのおよそ8割が土地や住宅を求める移住希望者でした。

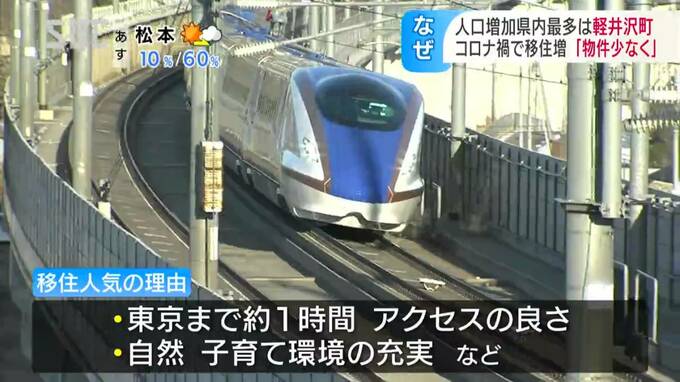

北陸新幹線で東京から1時間ほどのアクセスの良さや、自然豊かで子育ての環境が整ってることなどが人気の理由で、都内の企業に勤める家族世帯からの相談が多いということです。

「場所によっては倍ぐらい(相場が)上がってるところもあります、まだまだにぎわうのではないかと」

移住した人に話を聞くと。

(高崎から移住)「公園も大きなもの小さなものたくさんあったりとか図書館も充実していたりとか子どもにとっていい環境かなと思いました」

(前橋から移住)「自然にいっぱい触れられるのでそこがいいなと思います、ぜひ住みたい(定住したい)と思っています」

こちらの図書館では近年、利用者の新規登録が増加。

英語の児童本の貸し出しが人気で、教育熱心な家庭が多いのも町の特徴だということです。