「僕はプロのシェフでした。でも今は、何もできない。我慢、我慢、我慢だけど、たまに我慢できなくなる・・・」

母国チリで迫害を受け、日本にやってきた料理人がいる。15年以上日本のレストランで腕をふるってきたが、男性は今、働くことが禁止されている。入管施設に収容された後、一時的に拘束を解かれる「仮放免」という立場になったからだ。

国民健康保険にも入れず、県境をまたぐ移動の自由もない。最後のセーフティーネットである生活保護の利用もできず、寄付を頼って一日一日を生きる、極限の生活を強いられている。

新型コロナの蔓延以降、急増する仮放免者の実態を追った。

■机には精神安定剤 我慢を強いられる仮放免

「僕は今自分で何もできない。モノみたい。人じゃない。人間じゃない」

東京都内のマンションの一室。精神安定剤の束を机に並べながら、クラウディオ・ペニャさん(62)が呟いた。南米・チリの出身で、チリで開かれた国際料理コンテストで優勝経験を持つ一流の料理人だ。1996年、料理人として技能ビザで来日して以来、27年間日本で暮らしている。

普段は明るくはっきりした声で話すぺニャさんだが、今の暮らしのことを聞くと、目は虚ろになり、空気が一変する。2011年に入管施設に収容され、2020年に一時的に収容を解かれる「仮放免」という立場になって以降、就労や移動の自由はなくなった。住む場所も、食べるものも、周りに頭を下げながら、寄付を頼るしかない生活を送っている。

ペニャさんは幼い頃からシェフになることが夢だった。台所で母親の隣に立ち、手伝いながら料理を覚えた。15歳で調理の専門学校に入り、腕を磨いた。

転機となったのは、1996年。日本のチリ料理レストランの経営者から声がかかり、来日した。ペニャさんは目尻に沢山の皺を寄せ、いとおしそうに当時の思い出を語る。

「成田空港に着いたその足で、レストランに行きました。『クラウディオ、あれ作って、これ作って』って・・・楽しかった、本当に楽しかった」

ペニャさんの明るいキャラクターとその確かな腕で店は繁盛し、活躍は新聞や雑誌にも掲載された。深夜まで働き、少し寝てまた厨房に戻る日々。休みもないほど忙しかったが、自分の料理で客が笑顔になった時、何にも替えがたいほどの喜びを感じた。

■入管は「恐怖」の日々 描いた1枚の絵

すべてが一変したのは2011年。日本での生活にも慣れた頃、知人の日本人男性から新しいレストランを一緒に始めようと誘われ、当時働いていた店を辞めた。その矢先、東日本大震災が起きた。知人はペニャさんの保証人にもなっていたが、原発の影響をおそれ、約束を守ることなく日本を離れてしまう。

保証人も職場もなくなれば、在留資格は更新できない。ペニャさんは新たに保証人になってくれる人を探したが、震災直後の混乱の中、ペニャさんを雇いたいと言ってくれる店はどこにもなかった。

そのまま在留資格の期限は切れ、東京・品川区の入管施設に収容された。

これまで15年間正規ビザで働き、税金を納め、日本語を習得し、日本社会の一員として生きてきた。なにより、自分の手で人を幸せにしてきたという、料理人としての誇りがあった。在留カードを失った日、そのすべてが一瞬にして奪われた。

ペニャさんは収容施設での日々を、「恐怖」と表現する。そこは、これまで日本に対して抱いていた「人権の先進国」というイメージからはかけ離れた場所だった。

「これは、同じブロックの収容者が、首を吊ったとき・・・」

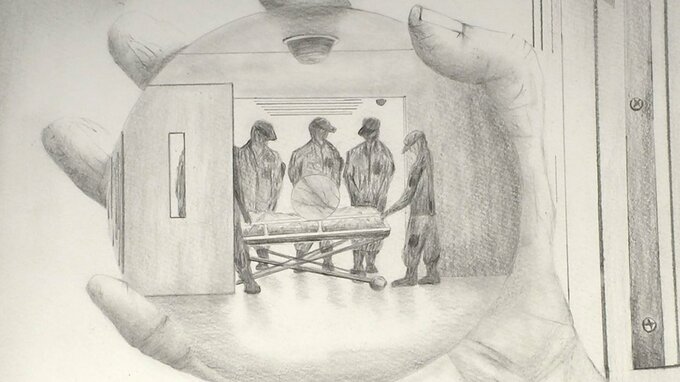

そう言って、収容中に自分が描いた1枚の絵を見せてくれた。小さな部屋の窓から差し出されているのは、CDだ。それを鏡代わりに奥の部屋を覗くと、自殺未遂をした収容者が担架で運ばれていくのが見えたという。

日本の収容制度には期限がない。そのため長期収容が常態化し、絶望した収容者が自ら命を絶つ事件が相次いでいるのだ。2007年以降、全国で収容中に死亡した外国人は18人、うち自殺者は6人にのぼる。

「思い出すと、今も心が痛い」。計4年半に及ぶ長期収容は、ペニャさんの心にも深い傷を残した。