青森県内の優れたものや取り組みに迫る「キラリ逸品」。今回は300年以上の歴史がある重要無形文化財として技術指定されている津軽塗です。この伝統工芸に、現代風のアレンジを加えて多彩な紋様と製品を生み出している漆作家を取材しました。

青森市のアスパムに常設されている作家やクリエーターのシェアスペースmachicotoba。天野琴音(あまの・ことね)さんはここで、2021年4月から本格的に製作活動を始めました。手がけるのは漆塗りです。

特に津軽地方に伝わる漆器「津軽塗(つがるぬり)」では、伝統的な技法を用いて鮮やかな色合いと、個性あふれる新しい製品を生み出しています。

※市川麻耶キャスター

「こちらに並んでいる素敵な作品には津軽塗が施されています。実はこれ、イヤリングなんです」

天野さんは古くから椀や盆、座卓などに施されてきた格式高い津軽塗を、普段使いできる製品に取り入れ、さらに地色(ぢいろ)には定番の黒や赤だけでなく、青やピンク、紫など鮮やかな色を使ってモダンな印象を際立たせます。

※漆作家 天野琴音さん

「漆のアクセサリーってちょっとまがまがしくて重苦しいデザインのものが多いと思っていまして。もっと気軽に身に着けられる、洋服や髪型に悩まないで着けられるものを作りたいと思っていました」

青森市出身の天野さんは京都の芸術大学で漆の基礎を学んだあと、2011年に「津軽塗の後継者育成事業」の研修生となります。そして週3回、3年半かけて職人の下での修行へ。当時、天野さんは、津軽塗の世界へ飛び込んだ理由についてこう答えています。

※天野琴音さん(2012年)

「ほかの地域の塗りに比べてカラフルだと思う。ほかの地域の人たちが見ると私達は青森県だから見慣れてるかもしれないけど、すごく新鮮。だから県外にも普及させていけたら」

それから10年あまりたった現在、「カラフル」と表現した塗の色はさらに彩を増し、天野さんの手から年齢やシーンの垣根を越えた製品が生まれるようになりました。

津軽塗の代名詞ともされる「唐塗(からぬり)」は、模様を浮かび上がらせるため、漆塗り・磨き・研ぎを幾重にも繰り返します。施す面積が小さいイヤリングでさえ、同じ行程が必要です。まずは2種類の漆を重ね、湿度が管理された室(むろ)の中で硬化させたあと、模様のもとになる斑点をつける「仕掛け」を行います。再び漆を重ねたあと、錫粉(すずふん)と呼ばれる金粉をかけてアクセサリーの大きさに切断。さらに漆を塗って、また室の中へ。このあと「研ぎ」と呼ばれる作業を行うと、津軽塗独特の模様が姿を現します。仕上げに薄く漆をすりこみ、艶を出す作業を繰り返すとようやく完成です。

※天野琴音さん

「作業の積み重ねで最終的にひとつの作品がようやく完成するので一つ一つを丁寧に行うことが大切です」

こうして約1か月の間、心血を注いで出来上がったイヤリング。伝統工芸の新たな可能性と魅力に気づかせてくれます。こうした活動の一方で、天野さんは漆の技法を使った別の活動もしてます。

※天野琴音さん

「瀬戸物や漆器の修理を行っています」

陶磁器の割れや欠け、ヒビなどが生じた部分を漆で接着し、さらに接合部をその風合いに似せた色で装飾する「金継ぎ」です。こちらは去年6月に修理の依頼を受けたマグカップです。修復したのは持ち手の部分。漆の技法で破損部分がつながっただけでなく本来の姿とは異なる新たな趣が出ているのがわかります。

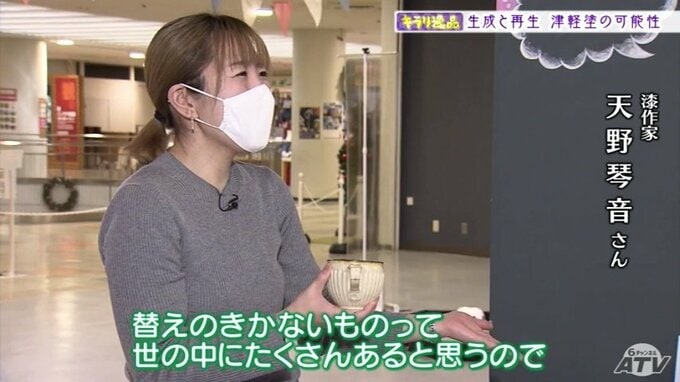

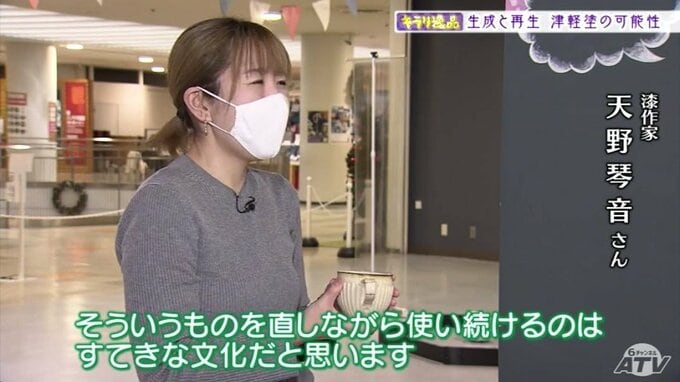

※天野琴音さん

「替えのきかないものって世の中にたくさんあると思うので、そういうものを直しながら使い続けるのは素敵な文化だと思います」

伝統文化を発展させ新しいものを生み出す一方で古くからあるものを再生させることができる「漆」。天野さんは、漆と出会った大学時代から今も変わらない使命を感じています。

※漆作家 天野琴音さん

「すぐ作ってすぐ捨てられてしまうものではなくて、長くずっと手元に残るようなものを作りたいと、その時(大学時代)から根底にあります。性別も世代も問わずに次の世代でも使ってもらえるようなものを作っていきたいです」