「戦狼外交から微笑み外交へ」

経済失速など厳しい局面にある習政権は外交の軌道修正をしているという見方がある。

これまで外交の席であまり笑顔を見せなかった習近平氏が、去年11月の米中首脳会談、その後の日中首脳会談で微笑みを見せた。この時、中国の外交が脅しの如く強硬に迫る“戦狼外交”から、物腰の柔らかい“微笑み外交”に変わったのか、とささやかれた。その方針転換が今年人事にも見えてきた。

ひとつは、新しい外相に駐米大使だった秦剛氏が就任したこと。彼はツイッターでアメリカについて「勤勉で友好的、有能な米国民に深い感銘を受けた」と述べている。今後、米中の関係発展に尽力するとも述べた。

もうひとつは、“戦狼外交”の代表格だった報道官、趙立堅氏が異動になったことだ。趙氏といえばコロナについて「米軍が持ち込んだ」など根拠のない主張をしたことでも知られる。

元駐中国大使 宮本雄二氏

「米中はぶつかるかもしれないという緊張感が中国共産党の中にOBも含めあった。“米中このままでいいのか”って声が党内でもかなりあった。もうひとつは経済。これはゼロコロナ政策の転換にもつながるんですが、こういう色々まずい問題について党大会を経て変えるっていうのが党内の雰囲気というか了解事項としてあったんだと思う。それが11月のインドネシアでの習近平さんの微笑みに出た。そして今回の人事…。秦剛さんをアメリカから戻して、アメリカに対してちゃんとやりますからっていうメッセージですよ。一方で戦狼外交やってきた人を左遷するっていう…。まぁ彼の場合はそれだけじゃなくて奥さんがSNSで色々…。まぁいずれにしてもアメリカとの関係を安定的なリスクの少ないものにしたいという考えが指導部にあるんじゃないかと」

経済では“ノー・デカップリング”。外交では“微笑み”。だが、習近平政権が譲れないもの、転換できないものがある。台湾問題だ。

「“意思”と“能力”を合わせ持って初めて“脅威”となる」

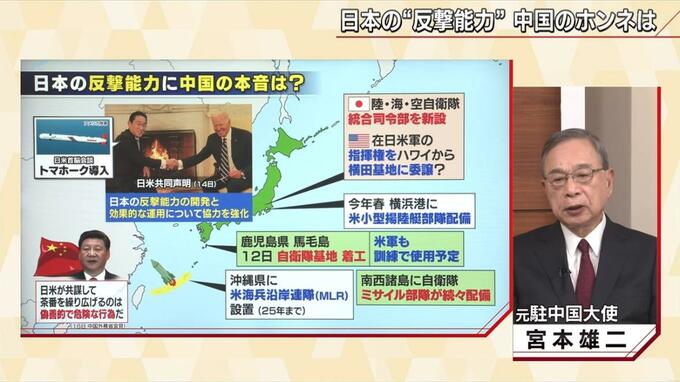

台湾をめぐり米中の対立は年々緊張感が増している。日本の安全保障もそれに応じてアメリカとの連携を強固なものにしている。具体的には…。

(1)日米共同声明で日本の反撃能力の開発が明確化。トマホークの導入決定

(2)陸・海・空自衛隊は統合司令部を新設

(3)今春、横浜港に米小型揚陸艇部隊配備

(4)鹿児島県馬毛島 自衛隊基地着工(米軍も使用可能)

(5)沖縄県に米海兵沿岸連隊設置

(6)南西諸島にミサイル部隊続々配備

これら急ピッチの展開は、台湾への中国の武力進出を想定してのものとみて間違いはない。こうした動きを習近平氏はどう見ているのだろうか。

日本総研 呉軍華 上席理事

「最も起きてほしくないことが起きているということでは。台湾問題は習近平さんにとって最も大きな使命の一つ。平和的になのか戦争なのかはともかく必ずやる。当然、日米の連携は当然好ましいとは思っていないです」

元駐中国大使 宮本雄二氏

「ここまで大きく踏み出して、アメリカと日本が一体で運用するというのは、中国の多くの専門家も想定を超えるスピードと量だと思います。これには大変な警戒感と危機感を持ってる。それを表立って取り上げてさらに悪化させる選択肢は現時点では持っていないわけですから、一生懸命ガマンしてる。(中略)中国が軍事的な脅威であると認定した時に“敵”と見なすわけです。(中略)“意思”と“能力”を合わせ持って初めて“脅威”となる。戦力を持っていても攻撃する意思を持たなければ脅威じゃないんです。中国を脅威だと認定しないで欲しい」

(BS-TBS 『報道1930』 1月17日放送より)