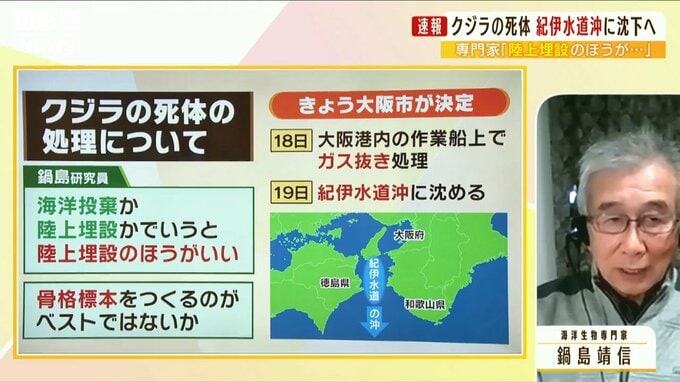

大阪の淀川河口付近で発見され、その後、死んでいることが確認されたクジラ。1月18日には、流れ着いた河口付近から移動させ、ガス抜きや学術調査などが終わりました。19日にも紀伊水道沖へ出航し、海に沈められる予定です。この「海洋投棄」はどういった作業が行われるのか。海洋生物の専門家で大阪市立自然史博物館外来研究員の鍋島靖信さんに聞きました。

海洋投棄は「1例もない」「手間が非常にかかる」

ーー大阪市はクジラを海に沈めるというものになりましたが、どのような受け止めでしょうか?

「陸上の方が処理が早く済むっていうことと、骨格は後で掘り出せば標本にもなるし、そっちの方がいいのかなと思っていたんです。今まで流れ続けたクジラは全部陸上へ埋めて処理していました。今までのノウハウが揃ってるので早いかなと思ったんですが」

―ー海に沈める処理は今まであまりやってこなかったということなんですか?

「1例もやったことがないです。海に沈める方法ですと、漁業してない海域まで行って沈めないといけないので、手間が非常にかかるんですね。腐った肉片や油が沈めたところから上がってきますので漁業をやっているようなところでは非常に漁業の支障になるということがあったから陸上処理したことが多かったんです」

体内に溜まるガス…一気に噴き出す恐れ「一刻も早く処理を」

ーークジラの体内ではどんどんガスがたまってきている状態なのでしょうか?また爆発する可能性もありますでしょうか?

「皮の腐ったところからガスが噴き出したり、肛門辺りからガスと腐った中身がダラダラと出てきたりする状態が起こるんですね。一刻も早く処理せないかんっていうことがあったんです」