食品ロスを減らす取り組みの一つに「フードシェア」があります。例えば、「スーパーなどで売れ残って捨ててしまう商品を、生活に苦しむ消費者に無償で提供すること」で無駄をなくせるというものです。

新型コロナや物価高が続くなか、この「フードシェア」を通して子どもの貧困を救うだけでなく、「地域の交流の場を提供したい」と活動を続けている団体が倉敷市水島にあります。

倉敷市水島の一角で、ある準備が進められています。

「今お米を個分けしています。土曜日のフードシェア会のときに、一世帯に一袋ずつお渡します。40世帯分きょうは作ります」

金銭面や生活面等で困窮する子どもたちを救いたい、とフードシェアのボランティアを行う「ハルハウス」です。

提供する食品などは、倉敷市を中心に全国から寄付で集められています。

「いろんな方が持ってきて寄付いただくんですけれども、農家をされている方もいれば、個人的にお米が余っているから持ってきて下さる方もいますし、たくさんの方が持ってきてくださって」

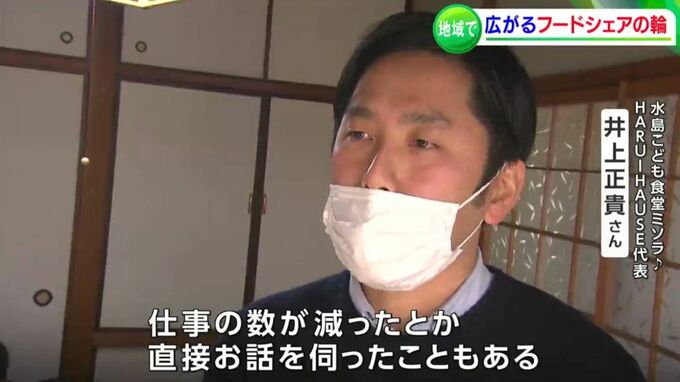

困窮家庭の学習支援をしていた代表の井上さんは、2017年、「水島こども食堂ミソラ♪」を地域の仲間と立ちあげました。

しかしコロナの影響で集まることができなくなり、約2年前から「ハルハウス」という新たな形で、食品などを無償で提供する活動などを行っています。

(水島こども食堂ミソラ♪ HARU-HAUSE代表 井上正貴さん)

「電話がかかってきて、『旦那の仕事がなくなった』とか、『仕事の数が減って』とか、直接お話を伺ったこともありますし」

「シングルの世帯や困窮した世帯に対して、なかなか支援・応援が社会全体ではなかったと思うんですよね。困難な世帯はより困難になっている状況が続いていると思います」

昨年(2022年)12月に開催した会では、食品だけでなく他のボランティア団体と協力し、絵本もプレゼント。約100人が参加し、地域の交流の場ともなりました。

そして、今年最初のフードシェア会を3日後に控えています。

「参加すること自体が楽しいし、誰かが喜んでくれることに繋がったらいいなと思って」

「おしゃべりをお互いにして、ストレス発散して帰っています。作業して疲れるよね、っていう話をするけど、逆に充電できて元気になっています」

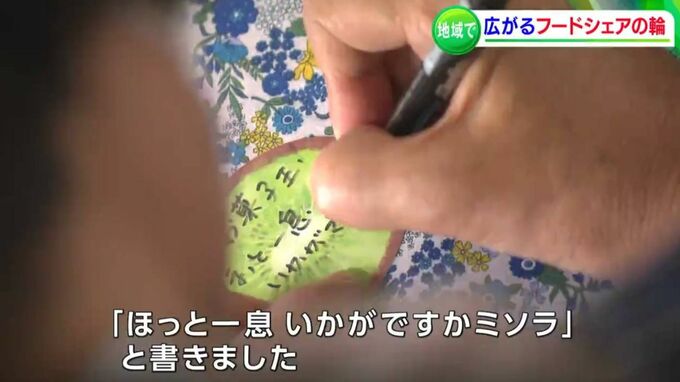

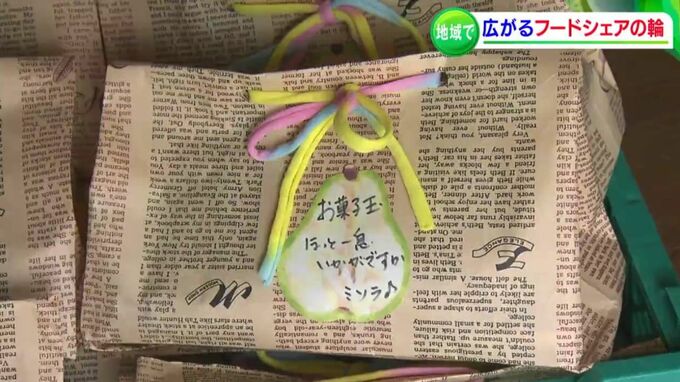

保護者に向けて、「お年玉」ならぬ「お菓子玉」も。

「『ほっと一息いかがですか ミソラ』としました。受け取った人にメッセージを」

フードシェアの活動でものだけでなく、心の繋がりも生まれています。

(水島こども食堂ミソラ♪ HARU-HAUSE代表 井上正貴さん)

「頼ろうと思ったらすぐ頼れる人のつながりがあったと思うので、どんどん増やしていきたいなと。心が踊ることや生きててよかった、生まれてよかったと思う体験を増やしていきたい」

「ハルハウス」では、今後も月に1回フードシェア会を開き、支援の輪を広げていきたいとしています。