しかし、震災から10年目、当時勤めていた姫路の病院で、災害に対する意識の差に愕然とする。

(水谷和郎医師)

「なんとなく神戸と姫路なので、さぞかし震災の時も隣だから大変な思いをしたんだろうと勝手に解釈していたんです。ところが蓋を開けてみると、いかにちょっとでも離れていくと、震災っていうことが皆さん被害がそんなに大きくない。大変なことと思っていない。ふとそれで栗栖先生のビデオを思い出したんですね。ちょっと待って、そうしたら、あの日いかに大変やったんかというのを、口ではもう泣いてしまうからしゃべれないので、映像で見てもらうというのができるんじゃないかなと」

いつかまた大災害が起きた時のために。災害医療の厳しさを少しでも知ってもらおうと、再びあの日の記憶と映像に向き合うことを決めた。それ以来、毎年、救急救命士を目指す学生や病院関係者などに講演を続けている。

(去年12月に大阪医専で話す水谷和郎医師)

「決して、震災の時にこうしましょうというお話ではなくて、皆さんがこの現場にいたらどうしよう、というのをぜひ考えていただきたい。言葉は悪いですけれど、場合によっては見捨てることもやむなしの切り捨ての医療、ここでやめましょうということを、まさにやっていかないといけないというのが災害医療ということになるわけです。その切り替えをしないといけない。皆さんの頭の中で切り替えができるかどうかにかかってきます」

未来の救急医療を担う学生たちの瞳に『命の選択』はどう映ったのか。

(名古屋医専の救急救命学科の学生)

「傷病者の家族の方の目の前で、医師の先生が『もうやめて』と。すごく残酷というか。自分が将来そういう現場に出ていくとなって、そういうことを言わなくてはいけない立場になるんだなと。しっかり自覚を持って責任を持たないといけないなと。中途半端な気持ちでやってちゃいけないなと、この動画を見て思いました」

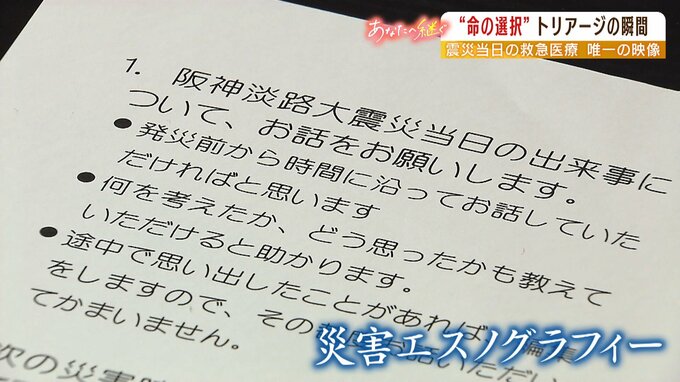

水谷さんは自らの手で震災の記録を紡ぐ活動も行っている。災害対応にあたった人たちひとりひとりの証言を集めて文書にまとめる『災害エスノグラフィー』である。

(震災当日に県立淡路病院で対応した看護師)

「指示もいろんな所から飛び交ってくるから、自分で判断して動かないと。患者さんを早く処置して病棟に上げないと、患者さんがたまる一方なので」

震災28年、あなたへ継ぐ。今、水谷さんの思いとは。

(水谷和郎医師)

「1人でも多くこの映像を見て、こんなに大変なことになるんやな、じゃあそうならないように備えよう、と思ってもらえたらオッケーかなとずっと思っている。可能な限り続けていきたいし、淡路病院の映像や災害エスノグラフィーを恒久的に資料として、今後自分がもしいなくなっても伝えていけるような形を模索していきたいと思っています」