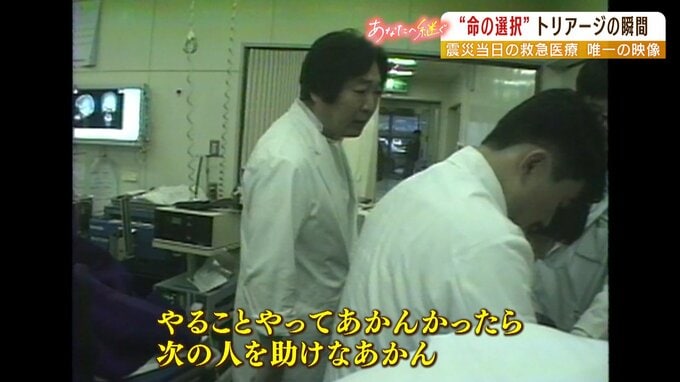

(松田昌三医師)

「やることやって、あかんかったらね、次の人を助けなあかん」

「あのね、今のお話やったら、心臓が止まって呼吸が止まって20分経っていますから、この方の蘇生はもう困難です。もうやめ。次の人に行かなあかん。やめ」

現場の指揮をとっていた当時・外科部長だった松田昌三さんが、蘇生を中止するよう命じた。

(松田昌三医師)「とにかくね、助けられる人を助けないかん。もう助からない人は諦めな。この人もう何分ぐらいかわかる?」

(現場で対応する人)「9時に現場到着してから、ここまで15分程度のCPR(心肺蘇生)を実施して」

(松田昌三医師)「やめなさい。ストップ。次の人にかかろう」

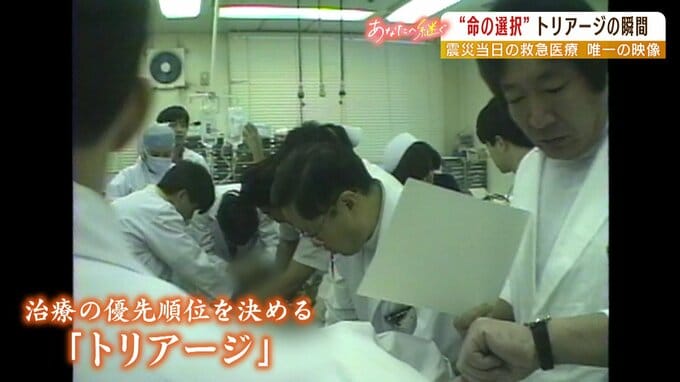

緊急度や重症度に応じて治療の優先順位を決める『トリアージ』。当時まだ社会にほとんど浸透していなかった概念だった。

当時は社会に浸透していなかったトリアージの概念

戸惑う医師らを横目に冷静にトリアージを実行する松田さんの姿に、水谷さんも衝撃を受けた。

(水谷和郎医師)

「私自身も3年目で、淡路病院の救急でも色々と対応はしていたので、判断できないことはなかったかもしれないんですけど。あの…うん…、決められなかったですね。こういうときはこうしたらいいんやっていうのを見せつけられた感覚ですかね」

救急病棟の看護師長として対応にあたった清水久美子さん。蘇生中止は看護師から見ても簡単に割り切れるものではなかったという。

(清水久美子看護師)

「家族だったらどうしようとか、自分の娘や息子やったらどうするやろうとか、もちろん考えない日はないです。はっきり申し上げてね。だけど冷静になったら、医療ってやっぱり生きている人のためにあるべきというか、あるのが普通なんだろうなって。それが限られた資源、限られた人数の中での、最大限のことなのかなってちょっと考えさせられたりね」