去年末、こんなニュースがありました。

新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しをめぐり、政府が春にも「5類」に引き下げることを検討している、というものです。

現在の「第8波」の感染状況を見極めたうえで判断する見通しで、患者の医療費やワクチンの接種費用などの公費負担を「5類」にしたあとも続けるかどうかなどが検討されています。

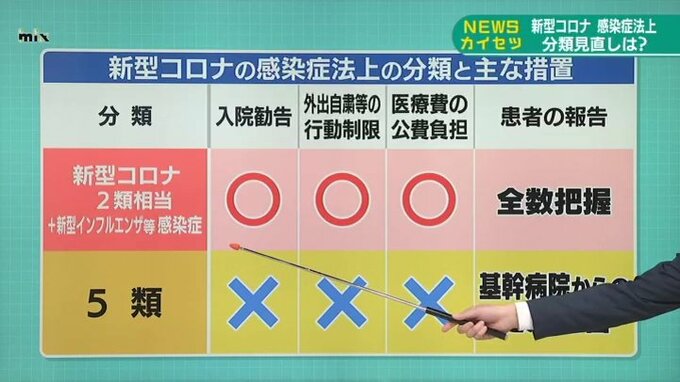

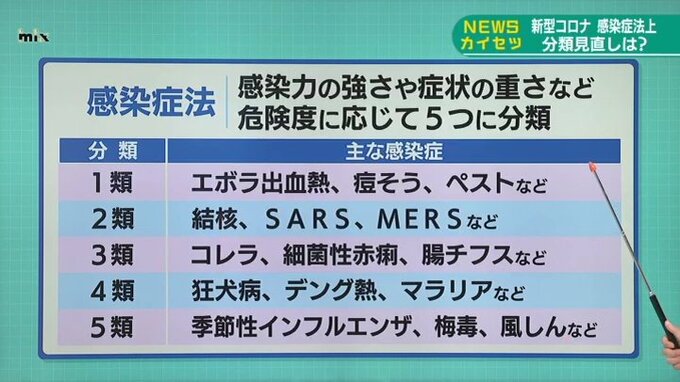

感染症法上の分類見直しとはどういうことか。

この分類は1類から5類まであり新型コロナは、当初特性が分からなかったため「2類相当」とされました。

そして、おととし(2021年)の法改正で新型コロナは、この分類とは別に「新型インフルエンザ等感染症」に指定され、「入院勧告」「行動制限」「医療費の公費負担」といった今の形、強い措置がとれるようになりました。

それが季節性インフルエンザと同じ「5類」となると、これらの措置はなくなってしまいます。外出制限なんて、不自由だなということで歓迎する人もいるかもしれませんが、この分類変更について、専門家の間には慎重な対応を求める声もあります。

山口大学医学部付属病院 松永和人副病院長

「極端な規制緩和は予測ができないような事態を招く危険もあるのではないかという風に考えております」

感染症法に詳しい山口大学医学部付属病院の松永和人副病院長は、「感染者数・死亡者数が多い中、早急に分類を引き下げるという状況には至っていない」と指摘しました。

国内の累計の死亡者数は6万人を超えていますが、その半数が第7波・8波、この半年程度の期間に死亡しています。

欧米に比べて感染者数・死亡者数は少ない一方で抗体の保有率が低く、重症化リスクのある高齢者ほどその保有率が低いのも問題、としました。

そうした中で、分類変更がされれば、医療費の自己負担が出てくる可能性もあり、「受診控え」や「ワクチン接種控え」につながって結果的に、感染拡大のリスクがさらに高まる可能性があるとしました。

山口大学医学部付属病院 松永和人副病院長

「何らかの(分類見直しの)基準は確かに必要です。国民の関心が高い指標っていうのは重症化率とか死亡率ではないかなという風に思います。この議論は慎重にする必要があります」

今は特定の医療機関に負荷が集中している状況です。

「新型コロナ対策の何を削って何を進めるか」

国民の理解を得られるように議論を進めてほしいとしました。

松永副病院長は「分類が変更となっても、1人1人の感染対策は変わるわけではない。基本的な対策の徹底はずっと必要です」と呼びかけていました。