相馬市の「割烹やました」。

およそ40年フグ料理を扱っていますが、4年前からはすべて相双沖の天然トラフグに切り替えました。

割烹やました・鈴木光二さん「フグの王様ですね。うまみが強いという感じ。刺身で食べても鍋にしても唐揚げにしても、天然だと養殖と違ってうま味の深さが全然違います」

今は全国各地から「トラフグ」目当てに客が訪れるといいます。

Q.それだけ注目がこの1年で?

鈴木さん「全然違いますね。本当に問い合わせがフグの問い合わせだけというぐらいの問い合わせの多さなので。まさか相馬で食べられるとは思わなかったというお声もいただいています」

Q.あそこにあるのは何ですか?

「あれは天然トラフグのひれですね。天然トラフグのひれ酒用で干している感じで乾かして。たくさんありすぎて、たまりすぎてしまって。今年は本当にかなり提供していますので」

そんな鈴木さんは去年、「全国ふぐ連盟」の福島県支部を立ち上げました。

その理由は、ある危機感からです。

鈴木さん「やっぱり危機感ですよね。いつ(フグ中毒の)事故が起きてもおかしくないというのが常にあって、ちゃんとした方たちからちゃんと指導をいただかないと。それがきっかけで少しでも安心安全に食文化が普及できればなという思いがありました」

豊漁だからこそ、猛毒を持つトラフグの調理師の育成が一番の課題です。

こうした中、県では、来年度からフグ調理師の資格を県内で受験できるよう準備を進めています。

相馬市「福とら」活用推進協議会・草野清貴会長「まずは相馬にフグを食べに来てくれる方々が増えますように、我々なりに地元としておいしいフグ料理の店を増やしたいと思いますので、ぜひこちらに来ていただいて味わっていただきたいと思います」

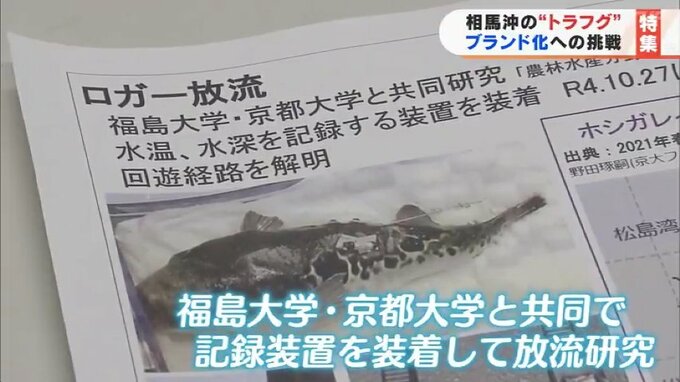

フグの豊漁は、温暖化が原因のひとつと見られていますが、県水産資源研究所では、フグの生態の「謎の解明」に乗り出しました。

温かい海水と冷たい海水でそれぞれフグを泳がせたり、大学と共同で記録装置をつけて放流したりする調査です。

県水産資源研究所・佐久間徹副所長「放流されたトラフグが回収されれば、記録が残っていますので、どこをどう泳いだかというのが解明できます」

「福とら」のブランド化はまだスタートしたばかり。

割烹の鈴木さんは、PRのためには独自の競りの仕方なども考えていいと話します。

鈴木さん「イベントで鍋などを提供したりとか、なかなかいただけない食材でもあるので、色々な方に召し上がっていただくというのもよろしいかと思います。さらに来年は福とらだけではなく、天然トラフグ・フグというものに携わる方たちで一致団結して日本を盛り上げていければなと思っています」

度重なる地震や風評被害に苦しむ相馬市。

漁業関係者にとって”常磐もの”の「福とら」は、まさに「福」を呼び込む希望の光となるかもしれません。