青森県内の優れたものや取り組みに迫る「キラリ逸品」。今回は県南地方の冬の保存食「なんばんみそ」です。かつては各家庭で作られていた伝統食は、五戸町の企業が長らく地域と一丸となって製造し受け継いでいます。

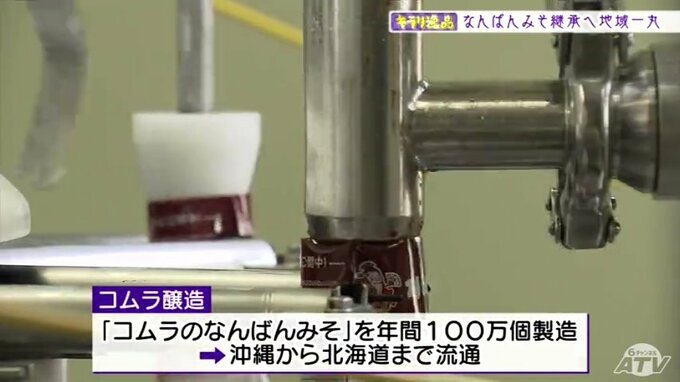

1885年、明治18年創業の青森県五戸町のコムラ醸造です。創業当初は、醤油などの醸造元でしたが、戦後は「なんばんみそ」を主力商品として製造。1970年代からは真空パック技術が進んだことで、現在は「コムラのなんばんみそ」として、年間100万個を製造し、沖縄から北海道まで流通しています。

この「なんばんみそ」は青森県の県南地方を中心に古くから各家庭で作られ、「ご飯のお供」として食卓にのぼってきました。名前に「みそ」がつきますが、ダイコンにニンジン、キュウリにシソの実、そして南蛮と言われるトウガラシをもろみで漬け込んだ「漬物」です。「みそ」がつく由来には諸説あるものの、もろみを方言で「ごどみそ」と言うことから、その名残とされています。このため、全国的に知られる「南蛮味噌」とは違う独自の食品だと郷土料理を研究している柴田学園大学短期大学部の北山育子特任教授は言います。

※柴田学園大学短期大学部 北山育子特任教授

「全国的な『南蛮味噌』は青唐辛子を細かく切って、ほかに何を入れるかというと味噌。青森の平仮名の『なんばんみそ』とは違うものと考えてよろしいかと思う」

昔から慣れ親しんだ「なんばんみそ」が青森限定だったということに五戸町民の反応は。

※五戸町民は

「昔から食べていた、ちょっと甘い、野菜がコロコロ入ったやつが『なんばんみそ』だと思っていた」

「他の地域に行って『なんばんみそってこれですよ』って出されたら『これ、なんばんみそじゃないよね』って思っちゃうかもしれない」

地域伝統の漬物「なんばんみそ」。この食品が独自に発展した背景には、青森特有の気候が関係しています。

※柴田学園大学短期大学部 北山育子特任教授

「結局、暑いと発酵が進みすぎてすぐ酸っぱくなる。あまりにも寒いと凍ってしまい食べられなくなる。ところが青森県が位置しているのが北緯40度近辺なので発酵食品が凍らない」

こうした地の利もあり、もろみを使った「なんばんみそ」は各家庭で作られるだけでなく、商品の製造元も県内には多い時に7つありました。しかし、時代の移り変わりとともに伝統食を作る家庭が減少。商品の製造元は今やコムラ醸造を含め、五戸町の2つだけとなってしまいました。

廃たれかけた地域の食文化を守るため、4代目の小村彰夫社長は、創業から130年以上が経った今も尚、創業者・徳次郎の教えを大切にしていると言います。

※コムラ醸造 小村彰夫社長

「先代から聞いた言葉に『地域とともに、地域のために商品を作らなければならない』という思いがございました。私が小さいころ、30年40年前は手作業の仕事が非常に多かった。従業員が非常に多く来て地域のみなさんと共に商品を作っていた」

「地域とともに」。創業者の経営理念を守り、ダイコンなどの材料は契約栽培を結ぶ地元農家から仕入れるなど、「地域のため」の製造にこだわり続けています。そして…

※五戸高校の生徒(2010年)

「おいしいです」

「すぐに慣れてきて楽しいです。Q手が痛いとか話していたけど大丈夫?大丈夫です」

シソの実の栽培を委託する五戸町内の障害者就職支援施設では、2021年度閉校した県立五戸高校の生徒が長年、収穫体験を行うなど、商品の製造は地域の交流にも一役買ってきました。

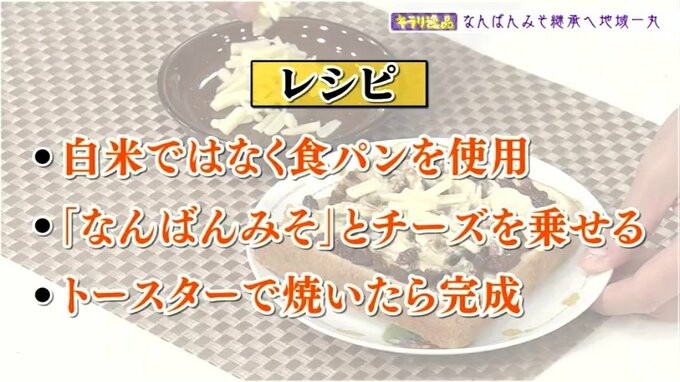

こうした地域ぐるみで受け継いできた「なんばんみそ」について、コムラ醸造では新たな道を模索しています。その一つが「なんばんみそトースト」です。白米ではなくパン、さらにチーズとマヨネーズをなんばんみそと合わせます。

※高山基彦キャスター

「なんばんみそのピリッとした辛さはあるけど上手くチーズ、マヨネーズが包み込んでくれます。よりマイルドになりました。パンに合うんですね」

※コムラ醸造 小村彰夫社長

「食文化の多様化によって以前に比べ食べ物が変わってきたように思えるんです。色々な食べ方をお客様に提供させていただいて、より一層愛される商品になっていけば良いかなと思っております」

青森県特有の風土で生まれ、独自に発展してきた「なんばんみそ」。今は五戸町で地域の食の象徴として守られています。そこには「ご飯のお供」としての役割だけでなく、「生活のお供」として受け継ぎ、発展させようとする企業と町民の姿がありました。