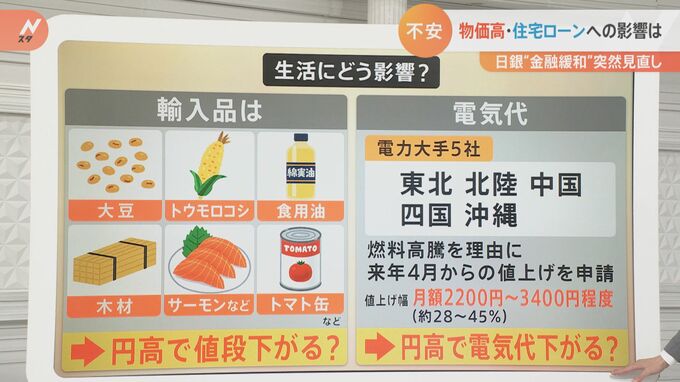

■輸入品は安くなるが電気代は下がらない?

井上キャスター:

そんなにすぐに影響は出ないとは思いますが、シンプルに考えると、やはり輸入品に関しては、大豆、とうもろこし、食用油、木材、サーモン、トマト缶などが、円高に振れれば、値段が下がることが考えられます。輸入品に関しては、手が届きやすくなるかもしれません。

電気代については、電力大手5社(東北・北陸・中国・四国・沖縄)が、燃料高騰を理由に2023年4月から、月額で2200円~3400円程度(約28~45%)の値上げを申請していました。しかし、これが円高に振れれば、相対的に電気代も下がるのでしょうか?

第一生命経済研究所・首席エコノミスト・熊野英生氏によりますと、輸入品に関しては「輸入品などを中心に食料品の値上げは落ち着いてくるだろう。家計への恩恵は3か月から半年かけてじわじわと染み出してくるのでは」と分析しています。

電気代については「円高によって、燃料費は値下げの傾向。赤字返済の必要があるため、電気代が下がるということではなく、値上げ幅が小さくなることが考えられる」と分析しています。

経済アナリスト・森永康平氏は「来春の日銀総裁の交代後に金融緩和の解除となれば、企業の設備投資抑制や円高も本格的に進み、110円台は見えてくるのではないか」と話しています。

■食べチョク秋元さんに聞く どうなる生鮮食品

ホラン千秋キャスター:

今、急激に円高に振れていますが、これがどう安定してくるのか。このまま円高が進むのか。またはじわじわと円安に振れていくのか。そういったところも見極めながら、生産者や企業は状況を見ていかないといけないので、まだまだ読みが難しいところあるのでしょうか?

オンライン直売所「食べチョク」代表 秋元里奈さん:

円相場が安定してれば、良いですけど、やっぱり大きく振れてしまうと、対応を変えなければいけないので、大変です。円高の場合、生産者からすると、資材、肥料、エサなどは、輸入に頼ってる部分が日本の場合は多い。今の円安状況だと、かなり生産コストが上がります。逆に円高だと、資材などの価格が安くなり、生産コストが下がっていきます。

一方で、円高が進むと、海外への輸出に今すごく力を入れている企業などは、やっぱり競争力がどうしても下がってしまうので、売り上げに影響が出てくるのではないでしょうか。

肥料などは、基本的に年間で買う契約だったりするので、今すぐに影響があるわけではないと思いますが、結構、先の読みが難しいので、円相場の動きなどをちゃんと注視しないといけないと感じています。

井上キャスター:

今、生産者などは円相場の適正水準をどのくらいで考えているのでしょうか?

「食べチョク」秋元さん:

人や企業によりますが、円相場の適正水準は110円から120円ぐらいではないかという感覚はあります。