ベネズエラでやったような作戦をイランに対しても行うのか注目されるところですが、アメリカはこれまでもイランに介入してきた歴史があります。

資源大国「イラン」を襲う、皮肉な困窮

石油埋蔵量世界3位を誇る資源大国イラン。しかし今、肉や卵といった食品が異常高騰し、国⺠の生活を直撃しています。はじめは物価高への抗議から始まったデモは、数日経つと学生らを中心に「独裁者に死を」「これが最後の戦いだ」という体制批判へと激化。

このデモ隊を「愛国者」と呼び、「もうすぐ支援が届く」と述べたのがトランプ大統領です。一体なぜ、アメリカは介入姿勢を強めているのでしょうか。

「蜜月」から「宿敵」へ...イランの特殊な法学者の統治体制

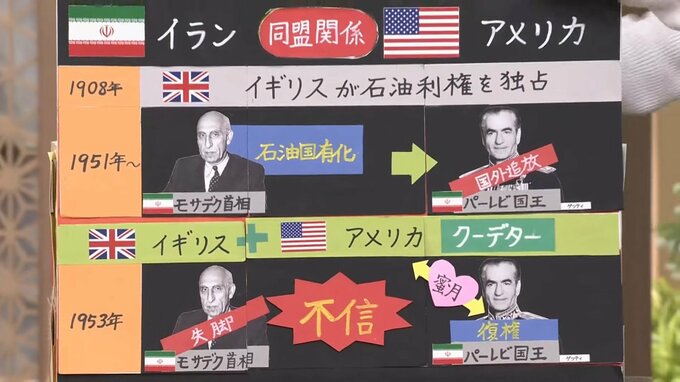

実はかつて、イランとアメリカは「同盟関係」にありました。遡ること1900年代、イランの石油利権は、イギリスが独占していました。この状況を打破しようと、1951年、当時のモサデク首相は「石油国有化」を断行。その後「パーレビ国王」は国外追放に追い込まれました。しかし利権を守りたいイギリスに加え、アメリカも混乱に乗じて介入。

1953年、クーデターによりモサデク首相を失脚させ、アメリカは自分たちに都合のいい「パーレビ国王」を復権させたのです。以後、国王とアメリカは「蜜月」関係を築きますが、アメリカの暗躍によりリーダーを奪われたイラン国⺠は不信を強めることになります。

そして、その怒りが爆発したのが1979年、宗教指導者ホメイニ師が主導した「イラン革命」でした。その直後に起きたのが「アメリカ大使館人質事件」です。革命により再び国を追われた「パーレビ国王」をアメリカが受け入れたため、復権を恐れた学生らが引き渡しを求めて大使館を占拠。52人の職員を444日間もの間、拘束しました。

両国は「宿命の敵」となり、ホメイニ師は“外部勢力や世俗の圧力からの解放”を掲げ「イスラム法学者が国家を導く」体制を築き、今のハメネイ師へ引き継がれるのです。