ことし本土復帰から50年を迎えた沖縄。復帰式典が行われたほか、国民文化祭が初めて沖縄で開催されるなど、復帰に関連した歴史を振り返り、文化を発信する事業が行われました。

県教育庁文化財課 納富香織さん

「こちらが94年から現在まで編集が続いている新沖縄県史のシリーズとなっております」

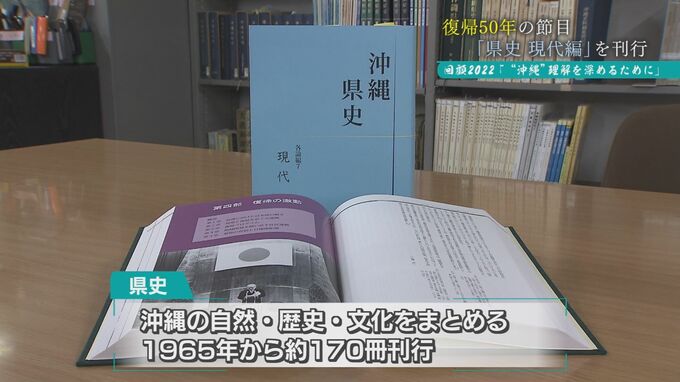

復帰50周年記念事業の1つ、沖縄県史の編集現場。県史は沖縄の自然や歴史、文化についてまとめた本で、アメリカ統治下にあった1965年から今日までにおよそ170冊が刊行されています。県史は大きく2つに分かれていて、琉球王国末期から沖縄戦までを描いた旧県史と、旧石器時代から今日までを対象にした新県史があります。

県教育庁文化財課 納富香織さん

「いろんな世替わりの中で歴史の史料がなくなったり、それまでの生活が変わったりという中で、だからこそ、歴史を記録して、次世代へ伝えていかなければならないという使命感があったのではないかと思います」

沖縄戦をはじめ、薩摩侵攻や琉球処分によって、文化財や貴重な資料が失われた沖縄。人々の記憶が失われることがないように、証言や史料を集め、歴史を残す作業が行われています。

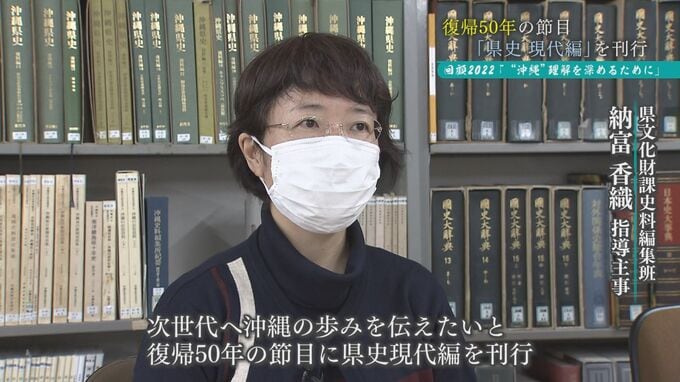

県教育庁文化財課 納富香織さん

「戦後沖縄、特に復帰前の生活や歴史を知る方々がだんだん少なくなって来ており、次世代へ沖縄の歩みを伝えたいということで、復帰50年の節目に県史現代編を刊行した」

ことし7月に刊行された『県史 現代編』。終戦直後からアメリカ統治下の時代、そして今日までの世替わりの歴史が記されています。

県教育庁文化財課 納富香織さん

「沖縄戦後収容所時代から特に米国統治下の暮らし、沖縄の人々がどのように暮らしてきたのか注目していただければと思います」

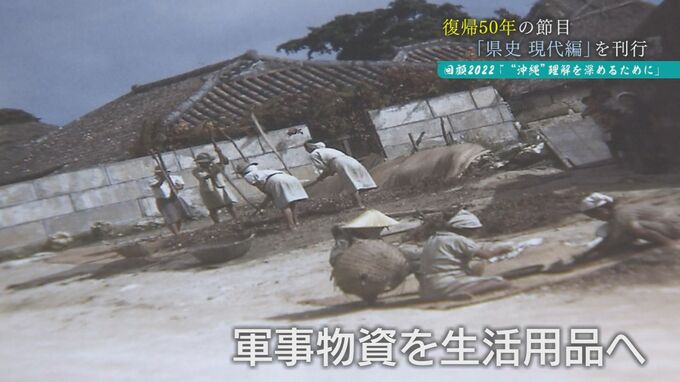

占領下の暮らしを紹介するページでは、軍事物資を生活用品へと変えていく、ウチナーンチュの生活の知恵が垣間見えます。

復帰前に始まった県史の編纂は、今年ようやく現代史にまでたどり着きましたが、少なくともあと2,30冊、発行はまだまだ続くと言います。長年、県史の執筆と編集に携わってきた歴史家、高良倉吉さんと田名真之さん。これまでの活動を振り返り、歴史を残す意義と、これからの課題について意見を交わしました。

琉球大学名誉教授 高良倉吉さん

「断片的に琉球・沖縄が話題にされていた。しかしそれを沖縄という地域に引き継いで面的に、立体的に各地域に降りていって、琉球沖縄の実像というのが、蓄積された世界をしっかりと掘り起こして整理していく、そういう意味では琉球像、沖縄像が厚みを増してきた」

県立博物館・美術館館長 田名真之さん

「基本的には止まらずに、資料収集もしながら研究もしながら、沖縄研究というのはこれからも発展していく必要があるし、課題はたくさんありますよ」

高良さんは、県内外の人に「沖縄」を理解してもらうためには、県史を刊行することに満足せず、刊行後は作り手と読み手が意見や情報を共有できる場が必要だと話します。

琉球大学名誉教授 高良倉吉さん

「一方通行ではなくて積み上げていくということが大事。そうすることによって初めて沖縄の情報はずっとずっと伝えられていくし、みんなのものとして大事にされるし、そして後の時代の人にとっては参考になっていく。まさに知的な情報のストックになっていく」

県教育庁文化財課 納富さん

「今後の望ましい沖縄の将来像を構築していくためには歴史的背景を知ることがとても大事だと思うんです。過去の歴史を学ぶことによって、現在の沖縄が抱えている課題ですとか、そういうものに対してより理解を深めていただいて、よりよい沖縄の将来像を構築していくための導きの書となればいいなと考えております」

豊かな未来を描くため、沖縄の歩みを後世に残す取り組みはこれからも続いていきます。