特集は「長崎NEXTスタイル」です。脱炭素社会に向けて、世界で技術競争が激化する中、長崎の海事産業が目指すべき「未来の姿」を探るフォーラムが今月、開かれました。

今月14日、長崎市で行われた「海事立国フォーラム」

全国の造船業や製造業、海運のほか自治体や商工会議所などからオンラインも含め約270人が参加しました。

高市政権は「造船業」の再生が重要だとして、重点的に投資する方針を示しています。

日本海事センター・宿利正史会長「経済安全保障等の観点から、今月の4日には日本成長戦略本部が設置され、戦略分野の1つとして造船を挙げ、議論が開始されました」

これからの造船業・海事産業にとって大きなテーマが温室効果ガスの削減です。商船三井は、温室効果ガスを排出しない「ゼロエミッション船」の導入を進めていて、まずはLNGやメタノールなどによる低炭素化をはかり、将来的にはアンモニアなど次世代燃料を導入する方針を紹介しました。

商船三井・田口真一さん「ケープサイズバルカーという大型のバラ積み船を、26年の末には竣工させまして、それでアンモニアを焚く準備を今進めております。(長崎は)低炭素、脱炭素で輸送を行う船を作っていただく面においても非常に貢献していただけると思っております」

長崎は、製造品出荷額のおよそ4分の1を船舶関連が占める海事産業の「集積地」で「最前線」のひとつです。西海市の大島造船所では、ゼロエミッション船の技術開発を行う一方、新たな成長産業である洋上風力発電分野への参入を進めています。

「こちらみなさんご承知の通り、香焼工場の全景です」

大島造船所の竹山副社長は香焼工場の大型ドックを3分割できるように再編し、そこで、浮体式洋上風力発電の『基礎部分』を製造するための専用エリアを確保すると発表しました。

その後のパネルディスカッションでは、産学官から6人が登壇。長崎で今後、産業振興をどのように図るのかなどを議論しました。

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会・松尾博志副理事長「メーカーが本当に求めるような高度な技能者・技術者、そして水中部分はこれからダイバーさんどんどん高齢化していきますので、ロボットが導入されていく。そういったことの人材の育成というところにも取り組みたいと思って今、活動を行っております」

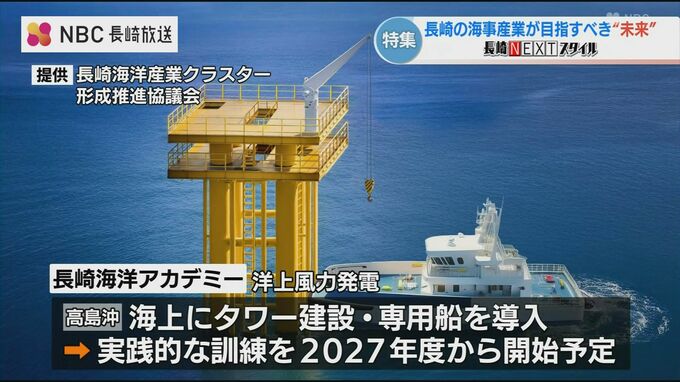

洋上風力の運用やメンテナンス人材の育成を進めている「長崎海洋アカデミー」は、今後、長崎市の高島沖に実際の洋上風車を模した「タワー」を建設。専用船を導入し、揺れる船からタワーへ乗り移る実践的な訓練を、2027年度から開始する予定です。

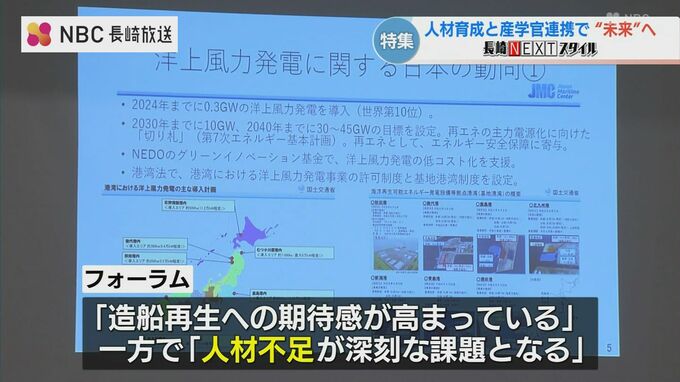

フォーラムでは造船再生への期待感が高まっているとする一方で、人口減少が進む中、「人材不足が深刻な課題となる」という意見が相次ぎました。

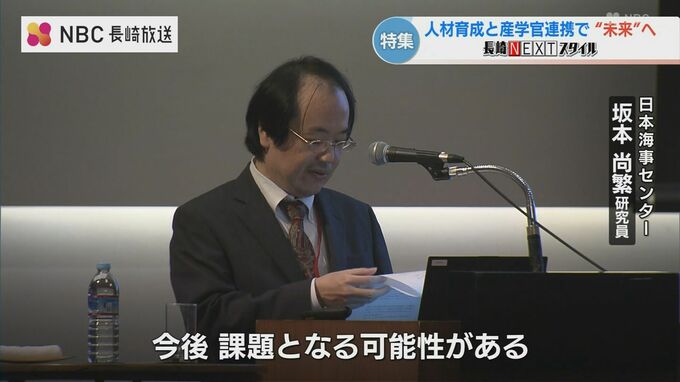

日本海事センター・坂本尚繁研究員「作業や運航にあたる作業員、船員を十分な数だけ確保していくことが、今後課題となる可能性があります。」

大島造船所・竹山仰副社長「資金と時間があれば設備は導入できますが、人がその設備を使って船を作るのであって、優秀な技術者や熟練労働力は一朝一夕で養成できない」

この課題をどう乗り越えるのか鈴木市長は、産学官の連携が鍵だと話します。

長崎市・鈴木史朗市長「課題克服のためにいかにその関係者──産学官連携して、取り組んでいくかということも確認できたと思います。これをきっかけとして、今後のその産学官連携のさらなる強化に繋がればというふうに思っております」

脱炭素社会の実現に向けて長崎の「海事産業」が力をあわせ、そのポテンシャルを最大限に生かす「挑戦」を続けることに期待が高まっています。