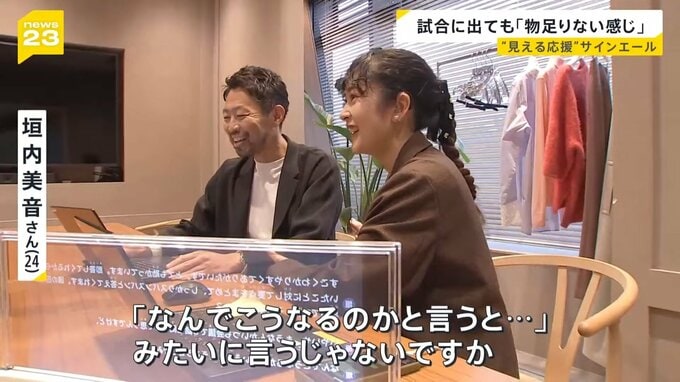

試合に出ても「物足りない感じ」

垣内美音さん(手話)

「皆さん(応援のために)観客席に座って見てくれてるのは分かるけど。音は濁ったようにしか聞こえないので、応援もそこまで伝わってくるわけではない。自分としては『物足りない』という感じでした」

“音”が前提の社会で感じた壁。その戸惑いは、もちろん日常の中にも。

垣内美音さん(手話)

「聞こえる皆さんは見ていない。私が『ちょっと』『お疲れ様』という風に話しかけても、声だけで『お疲れ様』と言って、手話もなく、目を合わせず去ってしまう」

「声でのコミュニケーションがベースなので、みんなが会話している時に、どんなタイミングで入ればいいか分からない」

耳が聞こえない、聞こえにくいといっても、人によってコミュニケーションの形は様々。垣内さんの場合、職場では声を使ってやり取りをしています。

垣内美音さん(口語)

「このニットが結構肌触りが良くて…」

相手が何を言っているかは、口元を見て読み取ります。それでも読み取れない時は「文字起こしアプリ」でフォロー。周囲の理解と協力も、支えになっているといいます。

先輩社員

「情報整理して、伝えたいことだけを口を読めるように喋っている」

垣内美音さん

「『なんでこうなるのかと言うと…』みたいに言うじゃないですか」

「文字起こしで出てくるので、それで理解できてる。『なるほど』と思いながらいつも見て、聞いている」

“聞こえる人”も“聞こえない人”も、ちょっとしたきっかけで、気持ちを分かち合えたら。そんな思いも、原動力のひとつになっています。

垣内美音さん(口語)

「私と話すときもはっきり話すよう意識してくださったり」

「やっぱり一番大事にしたいのは、自分が一方的にではなくて、お互いに伝えようとする気持ち」