糖尿病やアルツハイマーなどの革新的な治療法の開発に繋がると期待されています。

東北大学などの研究グループが細胞の中にある「小胞体」という組織内に「特別な区画」があることを世界で初めて発見しました。

東北大学学際科学フロンティア研究所 奥村正樹准教授:

「従来、小胞体の中が一様の環境と考えられていたことに対して、小胞体の中が“区画化”されるという概念変革をもたらすものです」

新たな発見をしたのは、東北大学の奥村正樹准教授ら国内外17グループによる研究チームです。11日は、東北大学で研究成果を発表しました。

東北大学学際科学フロンティア研究所 奥村正樹准教授:

「糖尿病、ALS、アルツハイマー症などに対する革新的治療法、そして我々が発見した『タンパク質品質管理顆粒』を標的とした薬剤開発が期待できる」

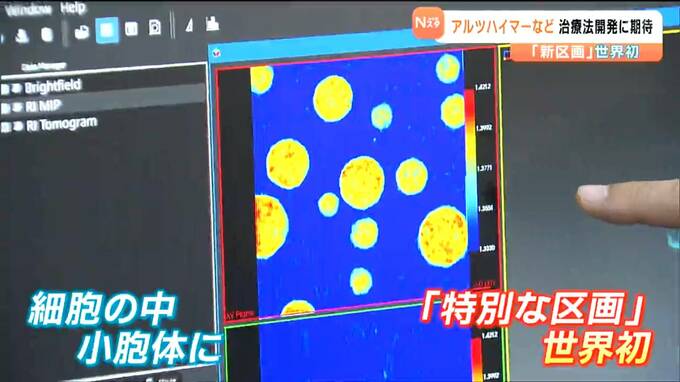

研究チームは、細胞の中にある小胞体という組織内に、これまでは知られていなかった「特別な区画」があることを世界で初めて発見しました。

そして、この区画が血糖値を下げる「インスリン」というホルモンの生産に必要不可欠であるということも解明しました。

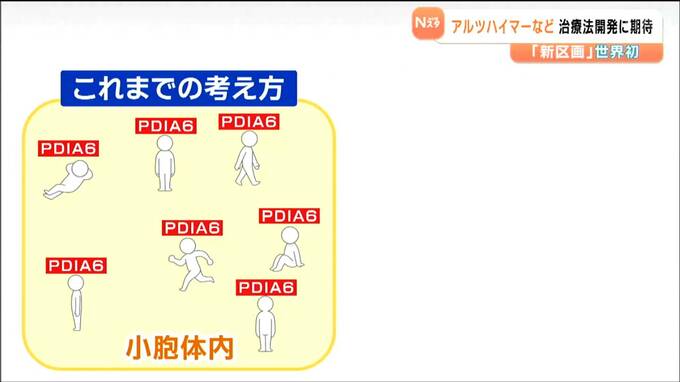

まず小胞体とは、インスリンをはじめ私たちが生きるために必要な様々なタンパク質をつくったり、その品質を管理したりしている工場のような場所です。

この「工場」の中で働くいわば作業員のような存在=PDIA6という酵素は、これまでは、それぞれが単体でばらばらに働いていると考えられてきました。

しかし今回の研究で、カルシウムの濃度が高い時にこのPDIA6が“集まり協力して働いている”特別な区画があることが初めて分かったのです。

特別な顕微鏡で見るとこの区画ははっきりと球体で映し出されます。

東北大学学際科学フロンティア研究所 奥村正樹准教授:

「この中にインスリンとかが入ってきてうまくタンパク質を品質管理して、できたものをどんどん出していく」

糖尿病やアルツハイマー症、ALSなどの病気は、小胞体内でのタンパク質の生産や品質管理が正常に行われなくなることで発症すると考えられるため、この区画の研究が進めば、治療が難しいこれらの病気の新しい治療法や治療薬の開発が期待できるということです。

奥村准教授が初めてこの区画を発見したのは、2019年のクリスマスイブ。

裏付けや詳細な分析などにおよそ6年を要しましたが、研究室のメンバーらと力を合わせ、11日の発表に漕ぎつけました。

東北大学学際科学フロンティア研究所 奥村正樹准教授:

「PDIA6も寄り集まって新しい機能ができる。人も一緒だと思う。集合することがより新しいシナジーエフェクト(相乗効果)を生むと思う」

奥村准教授らは、すでに、病気の治療法や治療薬の開発に向けた次の研究にとりかかっています。

今回の新発見は、世界的に権威のある学術雑誌「Nature Cell Biology」に掲載され表紙を飾りました。この学術雑誌で日本の研究チームが表紙を飾るのは、8例目だということです。