今年(2025年)4月13日に開幕した「大阪・関西万博」。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、10月13日に184日間の会期を終えてフィナーレを迎えました。

公式Webサイトの発表によると、会期全体での累計来場者数は29,017,924人、うちAD証(関係者入場証)入場者数が3,438,938人とのこと。

一般来場者数は、差し引き25,578,986人。その数の多さに驚く前に、こんなに細かい数字が出ることに、まず驚き。

細かい人数が出るのは、入場券を電子化したおかげのようですが、23年11月末に始まった入場券販売は当初苦戦。万博IDの登録とか、入場券購入後の来場予約とか、「電子入場券は『分かりにくい』といった声が出て、結局、紙の入場券が発売」されました(朝日新聞、25年4月13日)。

前回1970年の大阪万博を直接体験していない筆者にとって、今また万博をする必要性がよく分からず、入場券販売の伸び悩みも冷ややかに受け止め。それで結局、大阪・関西万博には行かず終(じま)い。

新聞記事によれば「個性豊かなパビリオンや大屋根リングの壮大さもあり、実際に行った人と、行かなかった人とで、万博の見方は分かれたように感じる。その入場者は近畿に偏った。予約システムの難しさもあり、雰囲気を体感できた人は限られた」(朝日新聞、25年10月14日)とのこと。

とはいえ、「開幕前、赤字が懸念された万博の運営収支は230億~280億円の黒字となる見通し」で、「公式キャラクター『ミャクミャク』のグッズの売れ行きが好調だったことも大き」いとのこと(読売新聞オンライン、25年10月14日)。世間的には「万博は成功した」とする雰囲気もある感じ。

さて、あなたは大阪・関西万博に行きましたか、それとも行きませんでしたか?そして、万博をどう思っていますか?今回はそうした「万博への思い」をデータで探ってみます。

事前の盛り上がりは近畿のみ

この連載でよく取り上げるTBS生活DATAライブラリ定例全国調査(注1)で今回の万博を取り上げたのは、2023年から。「近年話題になった商品・サービスや用語など」で、回答者が「知っているもの」をいくつでも選ぶ質問の中に「大阪万博」が入っていました。

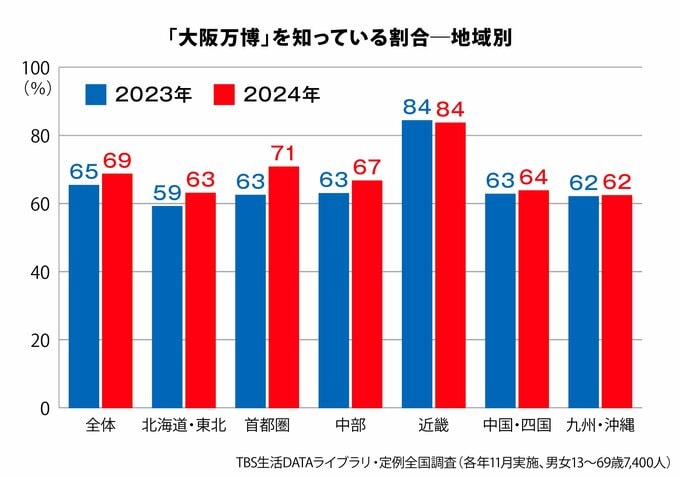

23年11月と24年11月にその質問をし、全体および地域別に結果を比べてみたのが、次の棒グラフです(注2)。

万博開幕の1年半前(23年11月)と半年前(24年11月)を比べると、全体では認知が65%から69%に微増、開催地の近畿では8割超と断トツ。近畿以外だと、1年半前はどこも6割前後で、半年前に東日本で若干認知が増え、首都圏では7割超え。一方、西日本ではほとんど変わらず。

この質問で「大阪万博」を選ばなかった人が、文字通り「万博やその開催について全く見聞きしていない」のか、「名前は聞いたが、詳しくは知らない」のかはよく分かりません。

一般的に6~7割の人が「知っている」なら、広く認知されているほうだと思います。ただ、事実上、国を挙げたプロジェクトである大阪・関西万博なので、開催半年前の認知が8割越えは近畿だけというのは、事前の全国的な盛り上がりが今ひとつだった、と言わざるを得ない気がします。