■運転期間“原則40年・最長60年” その科学的根拠は?

そもそも「原則40年、最長60年」という現在の運転期間はどう決まったのか。この法律は2012年、民主党政権時代に与野党合意により成立した。

細野豪志 原発担当大臣(2012年6月5日 当時)

「40年というところに運転制限を設けたというのは極めて大きな意味がある。40年以上というのは極めて例外的」

「40年には科学的な根拠がある」と細野氏は説明した。

細野豪志 原発担当大臣(2012年6月5日 当時)

「いわゆる圧力容器の中性子の照射による脆化。そのデータの中で一定の懸念が生じてくるのが、40年あたりに一つの線があるのではないか」

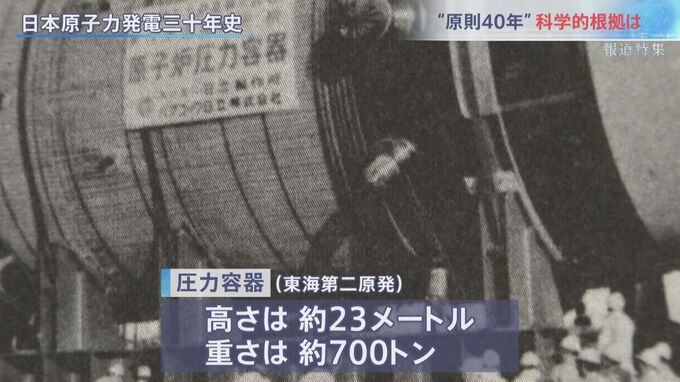

圧力容器とは核燃料が入った最も重要な機器のこと。運転中に燃料から出る中性子を大量に浴び続けると脆くなっていくというのだ。

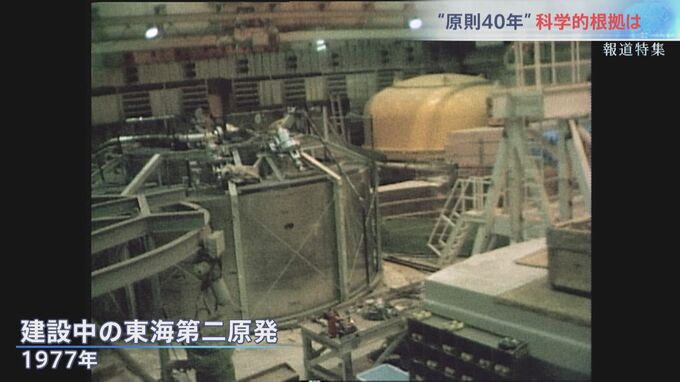

これは1977年に撮影された建設中の東海第二原発。黄色い部分は圧力容器を覆う蓋だ。圧力容器の高さは約23メートル、重さは約700トン。

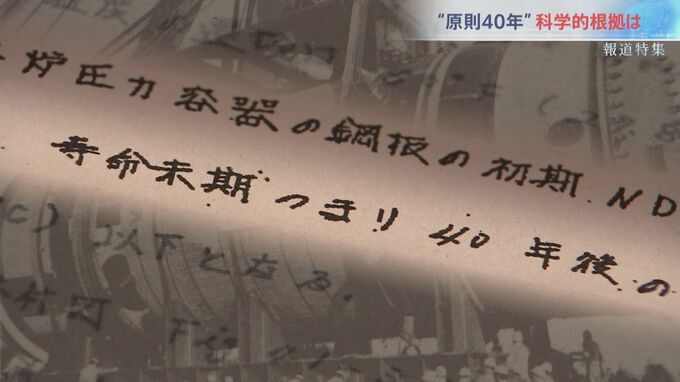

この東海第二原発についての古い資料が残っていた。圧力容器の設計に関する部分に、ずっと運転させたという想定でこう記されている。

「寿命末期つまり40年後」

圧力容器は、当時40年を念頭に設計されていた。さらに、福島第一原発3号機(※廃炉決定)の資料には…

東京電力

「当社は発電所の耐用年数を30年として指示したが、メーカーは(略)主要機器の設計耐用年数を40年としている」

東京電力は当時、耐用年数を30年と指示していた。

2012年にこの原発関連の法案審議に深く関わった近藤昭一議員(元衆院・環境委員会筆頭理事)に話を聞いた。

立憲民主党 近藤昭一 衆議院議員

「与野党協議の中で、特に我々が協議をする中で入れ込んだ文章があって、それは原子力事故を常に想定すると、安全だというものは原子力についてはないんだと。安全神話に囚われてはいけない、そのことをしっかりやっていくんだと。40年ということが何の根拠もないものであってはならないわけです」

初代の原子力規制委員会の委員長となった田中俊一氏は当時、こう所信を述べていた。

原子力規制員会 田中俊一 委員長(当時)(2012年8月1日)

「40年運転制限制は古い原子力発電所の安全性を確保するために必要な制度。法律の趣旨を考えても、40年を超えた原発は厳格にチェックし、要件を満たさなければ運転させないという姿勢で臨むべき」

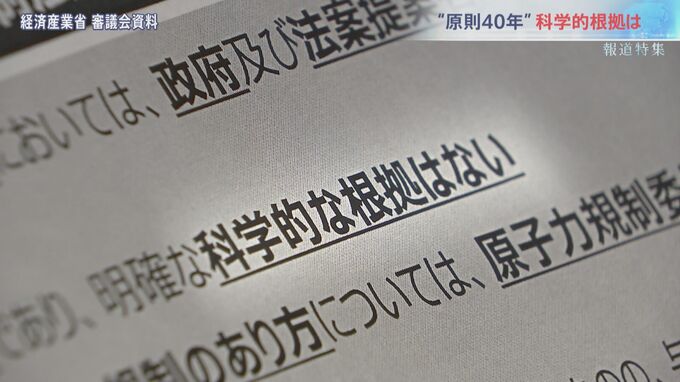

だが、それから10年余りが経過したいま、経産省の審議会の資料には40年の運転期間について「明確な科学的な根拠はない」と記されている。

今後の審査はどうなるのか、山中委員長は…

原子力規制員会 山中伸介 委員長

「基準を満たさない原子力発電所が出てきた場合には、もちろん認めない。これまでも延長認可制度については、そういう審査をしてきたつもりですし、これからもそれは変わらない」