パレスチナを巡る歴史 「占領が続く限り、抵抗は終わらない」

今回の合意が楽観視できない背景には、パレスチナを巡るこれまでの歴史がありました。

1993年、パレスチナとイスラエルは、ガザ地区と西岸地区からイスラエル軍が撤退し、パレスチナの自治を認めることに合意。将来的なパレスチナ国家樹立の道が開かれることとなったのです。

1994年には、PLO(パレスチナ解放機構)のアラファト議長、イスラエルのラビン首相らがノーベル平和賞を受賞。ところが、その後もイスラエルは壁によって、ガザ地区を封鎖。

さらにヨルダン川西岸でもパレスチナ住民の土地や家を奪い、イスラエル人が移住する「入植」を進めます。

国際社会から非難されながら、イスラエルは2025年8月にも、西岸地区を南北に分断する入植地の建設を発表しています。

イスラエルによる占領政策に抗議する世界各地のデモ。その象徴となっているのが、「パレスチナの鍵」です。自らの家に帰って、自由に暮らすことを願って掲げられたこの鍵。

1948年5月のイスラエル建国によって、約70万人のパレスチナ人が祖国を追われた、アラビア語で「大惨事」を意味する「ナクバ」。その悲劇を忘れないため毎年5月に抗議行動が行われます。

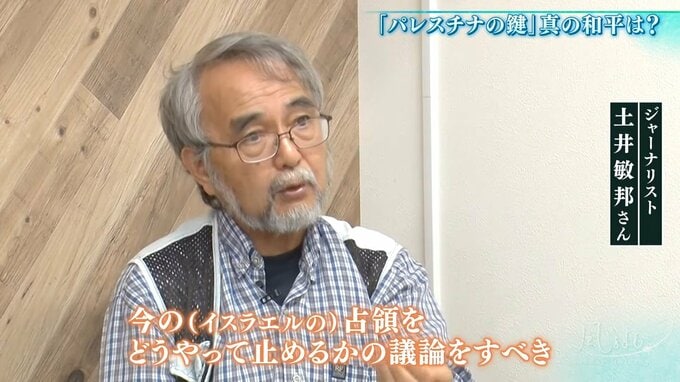

土井さんは、イスラエルの占領が続く限り、武装したパレスチナ人による抵抗は終わらないといいます。

ジャーナリスト 土井敏邦さん

「ハマスは根絶できるでしょう。ハマスが死んでも、もっと過激なイスラムグループが出てきてずっと続く。この問題の根源は(イスラエルの)占領。植民地支配と言ってもいい。まず占領を撤廃しない限り、解決しない限り、パレスチナ問題の解決はない。国際社会が本気でパレスチナ問題を解決しようというんだったら、2国家(共存)解決案というスローガンを掲げるだけじゃなくて、今の(イスラエルの)占領をどうやって止めるかの議論をすべき」

50年以上続くイスラエルによる占領。今回停戦合意に至ったものの、問題解決の見通しは立っていません。