およそ700年前に築城された浦添城(うらそえぐすく)の城壁の一部が発掘され、報道陣に公開されました。石の大きさや積み方など今後の復元事業に活かせるのではないかと期待が高まっています。

浦添城は琉球王国が統一される以前、三山時代に建てられた城(ぐすく)で本島中部を勢力下におく支配者の拠点だったと考えられています。

今回、およそ700年前に建てられた城壁の一部が発掘され幅およそ30メートルにわたる石積みが確認されました。

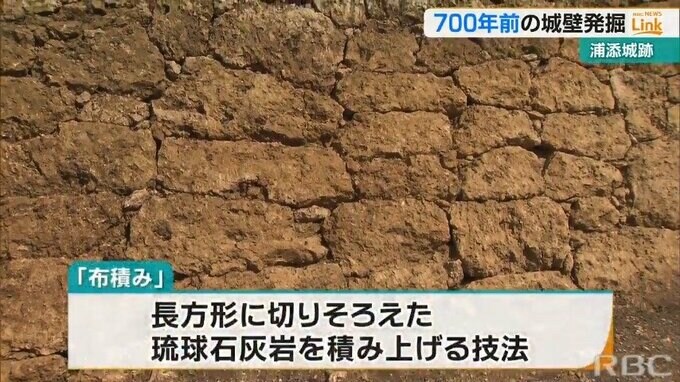

城壁は長方形に切りそろえた琉球石灰岩を積み上げる「布積み(ぬのづみ)」と呼ばれる技法で造られていて、強度を増すために石と石の間には小石が詰められるなど当時の建築技術を伺い知ることができます。

浦添城は沖縄戦で破壊され、残った城壁は戦後復興のため道路の基礎として持ち出されほとんど残っていなかったことから、今回見つかった城壁は城(ぐすく)を復元する上で貴重な史料になると期待されています。

浦添市教育委員会文化財課 仁王浩司(におう こうじ)主任主事

「ちょっと信じられなかったですね。これはすごいと、もしかしたら浦添城、今まで調査した中で、1番残りがいいところじゃないかというような、そんな風なことを思って非常に感動しました」

また、城壁の外側からは人為的に埋葬されたとみられる犬の全身の骨が見つかっていて、当時の人々の暮らしを垣間見ることができます。浦添市教育委員会では今月11日、午前10時からと午後2時から発掘現場見学会を予定しています。