なぜ、「ふるさと納税」のポイント還元が禁止されることになったのでしょうか。

地方税収支援のための「ふるさと納税」 ポイント還元禁止までの道のり

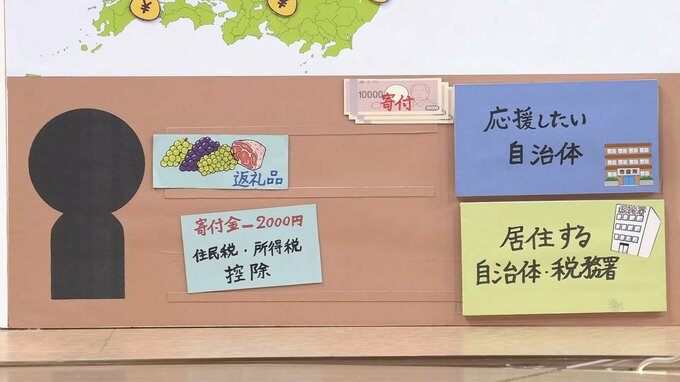

ふるさと納税は2008年度に始まった制度で、都市部に集中する税収を地方へ回し、支援することを目的としています。

応援したい自治体に「納税」。実際は「寄付」をすると、「返礼品」がもらえ、さらに寄付額から2000円を除いた分が、税金などから差し引かれる仕組みです。

実質2000円で「返礼品」が受け取れる、“お得さ”も人気の理由です。

自治体が寄付を集めるために利用しているのが、「仲介サイト」です。例えばAさんが5万円を寄付すると、返礼品はその3割以内、最大1万5000円までと決められています。

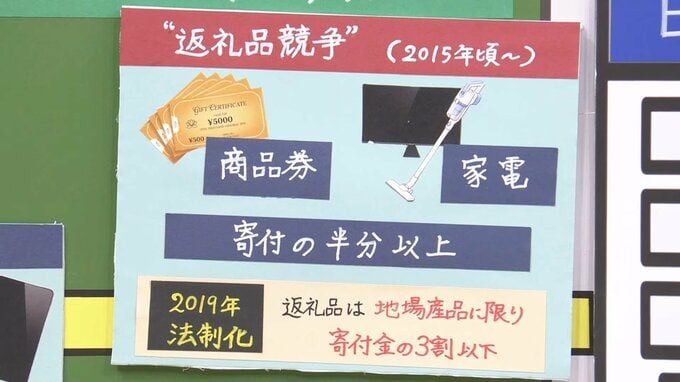

かつては商品券や地域と関係のない家電、寄付額の半分を超える返礼品まで登場しましたが、2019年に「返礼品は地場産品に限り、寄付金の3割以下」とルールが法制化され、現在は規制されています。

自治体は寄付金の一部を手数料として仲介サイトに支払います。2024年度に支払われた手数料は、寄付総額の13%でしたので、平均的な手数料を払ったとすればAさんの場合は6500円になります。

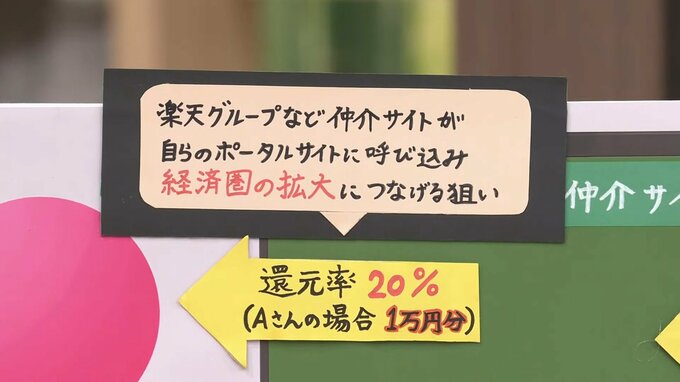

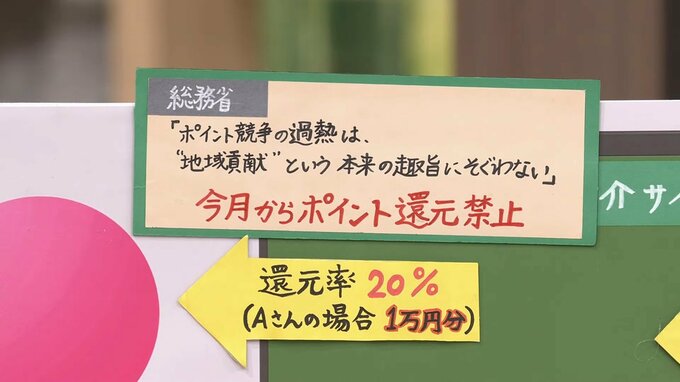

そして、次に過熱したのが「ポイント還元競争」です。仲介サイトが寄付を呼び込むために、返礼品とは別に楽天ポイントやPayPayポイントなどを還元。還元率20%をうたうケースも相次ぎました。

Aさんの場合、1万円分のポイントをもらえることになります。仲介サイトにとっては、単純に考えると手数料より高いので赤字になります。

それでもポイント競争が過熱したのは、楽天グループなどの仲介サイトが、自らのポータルサイトに呼び込み、“経済圏の拡大”につなげる狙いがあったからです。

しかし、総務省は「ポイント競争の過熱は、“地域貢献”という本来の趣旨にそぐわない」としてポイント還元を禁止したのです。