太平洋戦争中、瀬戸内海にある海底炭鉱が水没し、多くの朝鮮半島出身者を含む183人が亡くなりました。80年以上経つ今も、遺骨は冷たい海に残されたままです。遺族の元へ遺骨を返そうと取り組む市民たち。その活動に大きな動きがありました。

“家族を連れて帰りたい” 遺族の願いに80年越しの光

瀬戸内海の底にあった長生炭鉱。レンガで造られた門を抜けると、周囲が木の板で囲われた坑道へ。さらに泳ぎ進めると、床に積もった土が舞い上がります。80年以上の時を経て、その内部が徐々に明らかになってきました。

韓国のダイバー

「見つけた!ここ、ここにいる」

骨は確かにそこにあったのです。

山口・宇部市。瀬戸内海に面し、炭鉱で栄えました。この地域で採掘される炭鉱の7割近くが、海底で石炭を採掘する海底炭鉱でした。

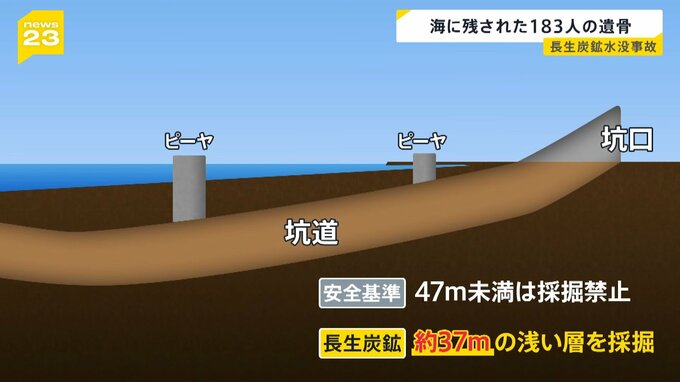

そのうちの一つが長生炭鉱。2本の筒状の構造物「ピーヤ」が、炭鉱内の排気や排水の役割を担っていました。

長生炭鉱があった場所は、安全基準で47m未満での採掘は禁止されていました。しかし、実際は37mほどの浅い層を掘る“危険な炭鉱”だったといいます。

炭鉱労働者の証言(証言・資料集「アボジは海の底」より)

「しょっちゅう水漏れがしていました」

「頭の上で船のスクリューの音が聞こえて恐ろしく、逃げることばかり考えていました」

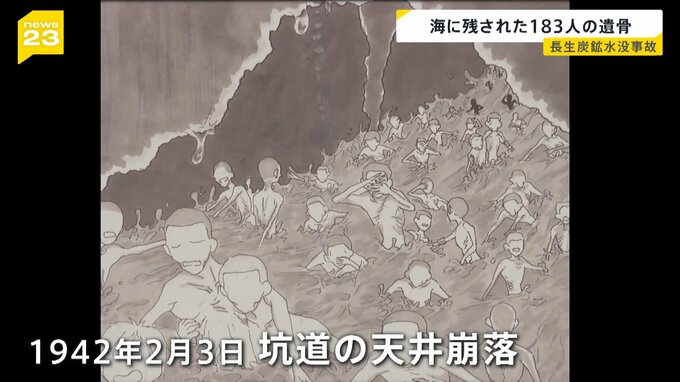

太平洋戦争中、総動員体制のもと危険な採掘が続けられ、1942年2月3日、坑道の天井が落ちて水没。183人が犠牲になりました。犠牲者の7割以上、136人が朝鮮半島出身者でした。無理やり連れて来られたり、だまされて来たりした人もいたといいます。

事故後、彼らの救出は行われず、炭鉱内に取り残されました。“家族をふるさとに連れて帰りたい”。韓国人遺族の言葉に立ち上がったのは、地元の市民でした。

市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」共同代表の井上洋子さん。事故を経験した人から聞き取った証言を、フィールドワークで伝えています。

長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会 共同代表 井上洋子さん

「その人たちの骨は必ずここにあると、わかってる方たちのご遺骨すら掘り起こしてあげられないのはどうなのかな」

井上さんら「刻む会」は、犠牲者の遺骨を収集し、遺族に返還することを目指して活動を続けてきました。

2015年、埋められた炭鉱の入り口「坑口」を探る調査を実施。2024年、地下4mから掘り起こしました。ピーヤの中に崩れ落ちていた障害物も撤去し、炭鉱内に入る道を切り開きました。