1973年11月29日、104人が亡くなった「大洋(たいよう)デパート火災」から49年。当時を知らない世代も増えています。あの時を知る人たちは今何を思うのでしょうか。

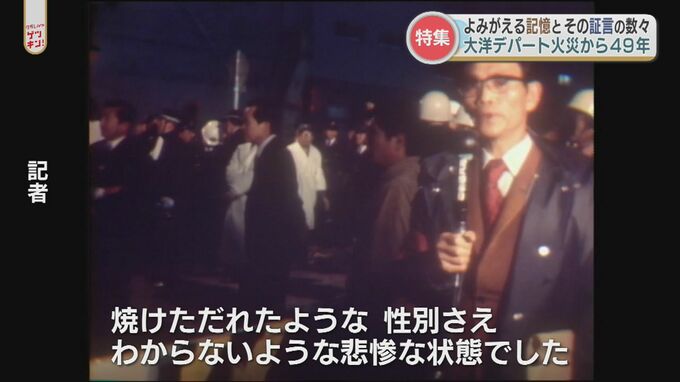

記者

「焼けただれたような、性別さえ分からないような悲惨な状態でした」

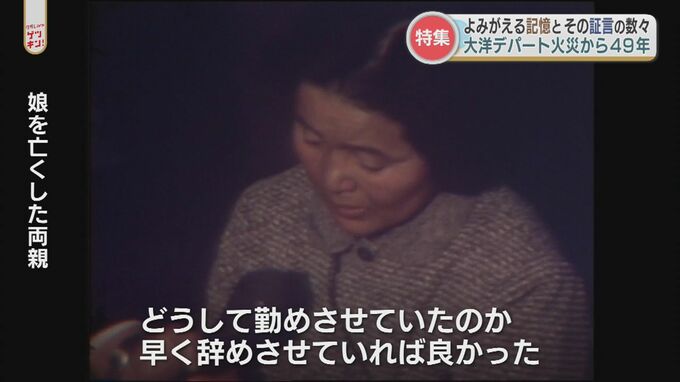

娘を火災でなくした両親

「どうしてあんなところに勤めさせていたのか、早く辞めさせていればよかった」

あれから49年、あの日の惨事を知る人は少なくなっています。

20代

「大洋デパート火災ですか?いや、ちょっと分からないですね」

20代

「お父さんとかは知ってるんじゃないですかね、多分。自分たちは分からない、聞いたこともない」

当時、大洋デパートは熊本で県民の人気を誇りました。

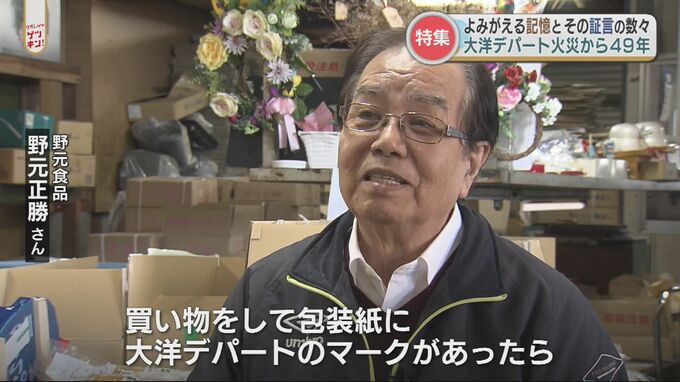

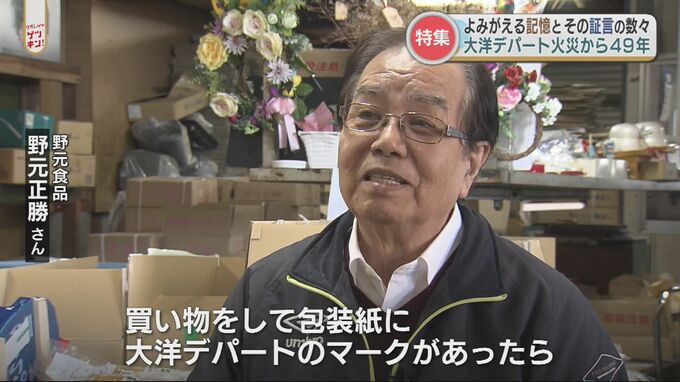

野元食品 野元 正勝さん

「熊本でナンバーワンでしたよね。買い物をして包装紙に大洋デパートのマークがあったら、良い買い物しているなと」

地下1階にテナントで入っていた漬物店の野元正勝(のもと まさかつ)さん(78) あの日は朝7時頃商品を搬入し工場に戻っていました。

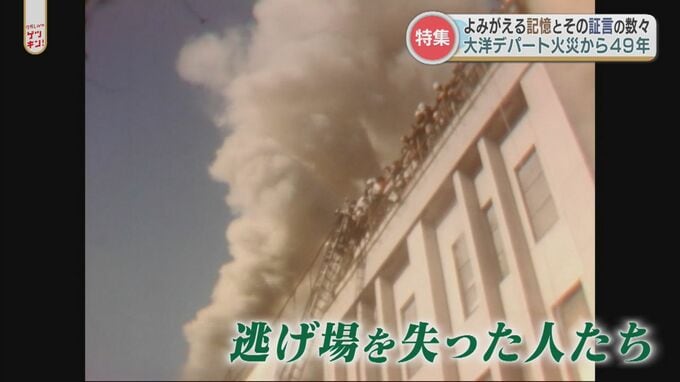

火事が起きたのは午後1時過ぎ。火の手は2階から3階へとつながる階段の踊り場に積まれていた段ボールから上がりました。

野元さんは火事を知ると直ぐに工場から大洋デパートへ向かいました。

目に入ってきたのは5階付近の窓から人が次々と飛び降りる光景。火と煙に行く手を阻まれ逃げ場を失った人たちです。

野元さん

「あー飛び降りているなっていうだけです。じゃあその後どうなるかって、そういうことは考えない、考える余裕がない」

一方で、その混乱した現場を記録に収め続けたのが、RKKカメラマンの脇保憲(わき やすのり)さん(81)です。

RKK カメラマン 脇 保憲さん

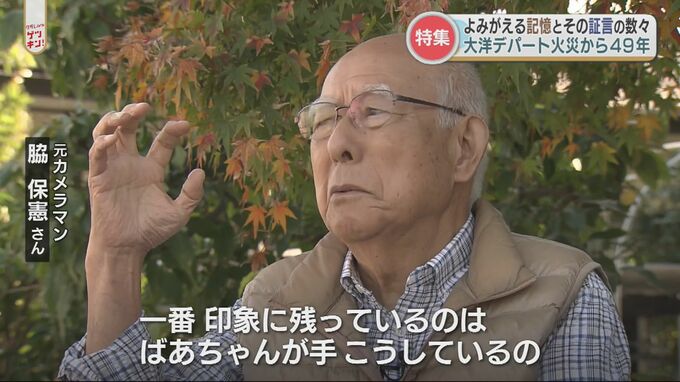

「いろんな悲惨な現場取材したけど、あんだけひどいのは初めてだね。足が震えたもん。一番印象に残っているのはばあちゃんが手をこうしてるの。亡くなってる。もう苦しかったんでしょうね。この手だけは忘れない。今でも覚えています」

火事の発生から3日ほど、寝ずに取材を続けたという脇さん。49年経って「知らない」世代が増えることをどう感じているのでしょうか。

脇さん

「あれはあれで静かに『こういう歴史があったんだ』ということだと思うけどね」

そして、当時の状況を「異様な光景だった」と話す人がいます。消防士として活動にあたった宮原れい二(みやはら れいじ)さん(68)です。

※れいは しめすへんに豊

宮原 さん

「みなさん何事かという感じで、火災を知っていた人がいたのかいないのか、何しに来たのかという感じだったんですよ」

館内放送や避難誘導もない中、スプリンクラーの工事が完了していなかったことや、多くの防火シャッターが作動しなかったこともあり、火は勢いを増しました。

当時は酸素ボンベなど煙に対応した装備も十分にはなく、タオルで口元を抑えながらの消火活動が続いたといいます。

宮原さん

「一酸化炭素中毒で亡くなった方が多いんですよね。(遺体の)肌つやがピンク色なんですよ。ほとんど『おーい』って言えば起きそうな感じの人で、これなんとかならんのかなと思いながら…」

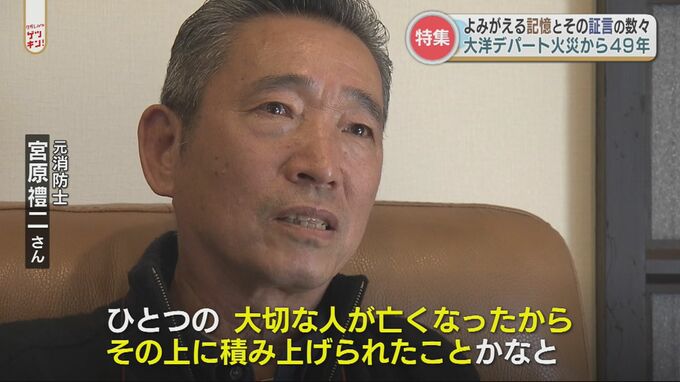

宮原さんは、亡くなった人の命の上に今の防火策が築きあげられているといいます。

宮原さん

「消防も強くなる、防火設備もよくなるというのは、ひとつの大切な人が亡くなったから、その上に積み上げられたことかなと」

当時を知る人が1人もいなくなったとしても「大洋デパート火災」は熊本の歴史として確かにそこにあるのです。

この火災をきっかけに、国内の防火策も大きく変わりました。

今では当たり前の存在ですが、消防法でスプリンクラーの設置基準が強化されました。また、建築基準法では、営業を伴う建築工事では事前の避難経路の確認や行政への申請が必要となりました。