「“国体”の名を冠すだけあって、これだけのにぎわい!防災への関心の高さがうかがえます…」

6・7日の2日間、国内最大の防災イベント『ぼうさいこくたい』が新潟市で開かれました。会場には大がかりな展示や最新の技術を活用したユニークなブースの数々が並び、最新の技術や大切な教訓が共有されていました。

これまで大きな災害のあった都府県を中心に開かれてきた『ぼうさいこくたい』は今年で10回目。新潟では初の開催です。防災関連の取り組みに力を入れる自治体や企業など過去最多となる472の団体が参加し、2日間でおよそ2万人が訪れました。

新潟県燕市で段ボール製造を手掛ける『森井紙器工業』はブースを“まるごと”段ボールで作り、避難所などで活躍するパーティションや簡易トイレを紹介しました。

【森井紙器工業 鈴木宏尚さん】

「段ボールを使った“防災用品”を世の中に広げようと、一生懸命取り組んでいる」

「このイベントが、その契機になれば良い」

会場に展示された『トイレカー』もひと際、目を引いていました。

2024年の能登半島地震で使用する水が足りなくなってしまったことを踏まえた“最新設備”を搭載しています。

【ユニトライク 村上秀樹社長】

「このトイレカーの目玉は、手洗いの水が“繰り返し使える”こと。循環で使えるトイレ装置を開発し、トイレカーに詰め込んだ」

その秘密は“ヤシガラ”という天然有機物の土で、微生物が汚れを食べてキレイにする仕組みなのだそうです。

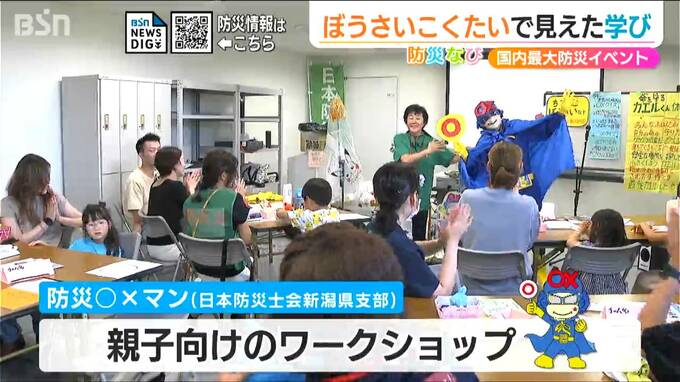

他にも、損保ジャパン新潟支店では、水が使えず洗い物ができない災害時に活躍する紙食器づくりを紹介したほか、日本防災士会新潟県支部所属の『防災○×マン』も親子向けのワークショップをするなど、会場では家族連れも楽しめる工夫が随所にみられました。

新潟県の花角英世知事も、新潟での『ぼうさいこくたい』初開催に“手応え”を感じていました。

「かなり人が来ている」

「防災に関する国民の意識が上がっているあらわれかもしれない」

「防災といえば新潟、新潟といえば防災…。産業としての活性化も狙いたい」

そしてもう一つ印象に残ったのが、「くまもと」や「かまいし」などの地名が記された“Tシャツ”を着た人が来場者と直接個別に話をしていたブースです。

実はここには、全国の被災地の“語り部”たちが一堂に集っているのです。

語り部から直接話を聞ける貴重な機会となりました。

東日本大震災のとき岩手県釜石市で津波に遭った川崎杏樹さんは当時中学生。

いまはその被災経験を、同年代の若者に熱心に伝えています。

「災害が起きた際に『少しでも犠牲者を減らしたい』という思いで伝承活動をしている。普段は生活をしていると防災について考える機会はなかなかないと思うが、全国各地からいろいろな企業や人が集まっているこの場で防災に触れることで、知識や意識が変わるきっかけになるのではないか」

防災で大切なのは“人の意識”なのだと改めて感じます。

何も起きていない平時に、いかに備えられるのか?

『防災』について多くの人が関心を持てる“機会”を増やしていくことが、そのためにも重要です。